“Stiamo per ucciderti, ma ecco il tuo ultimo pasto”, Henry Hargreaves racconta l’umanità negata della pena di morte

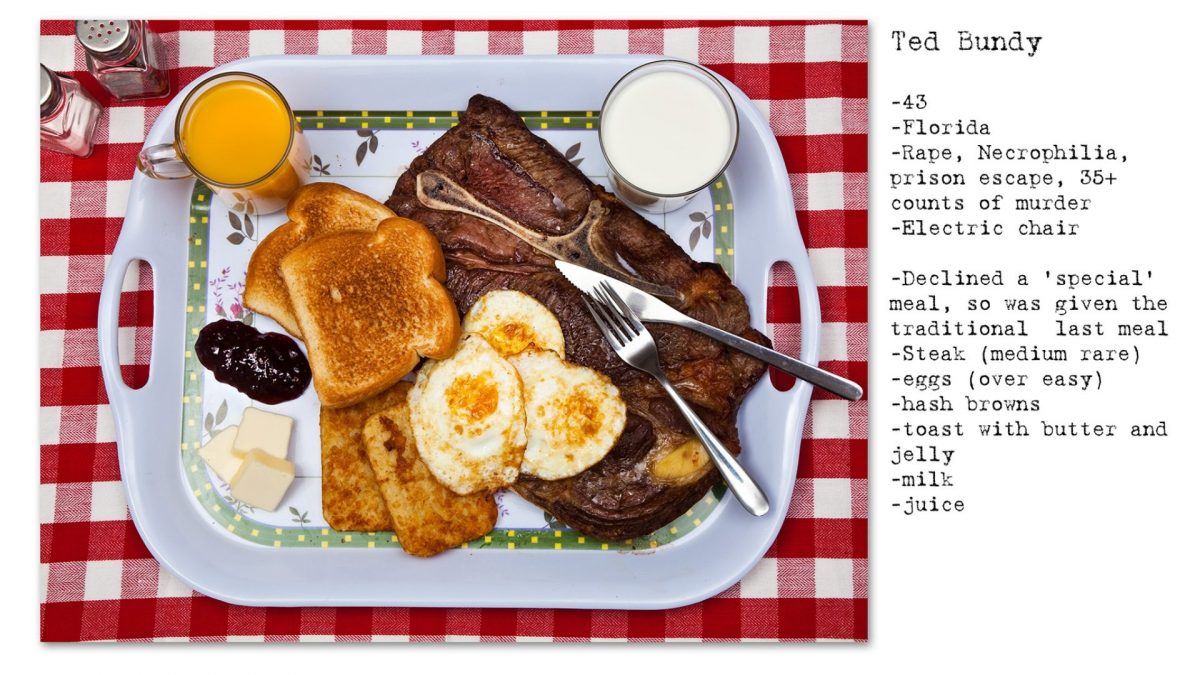

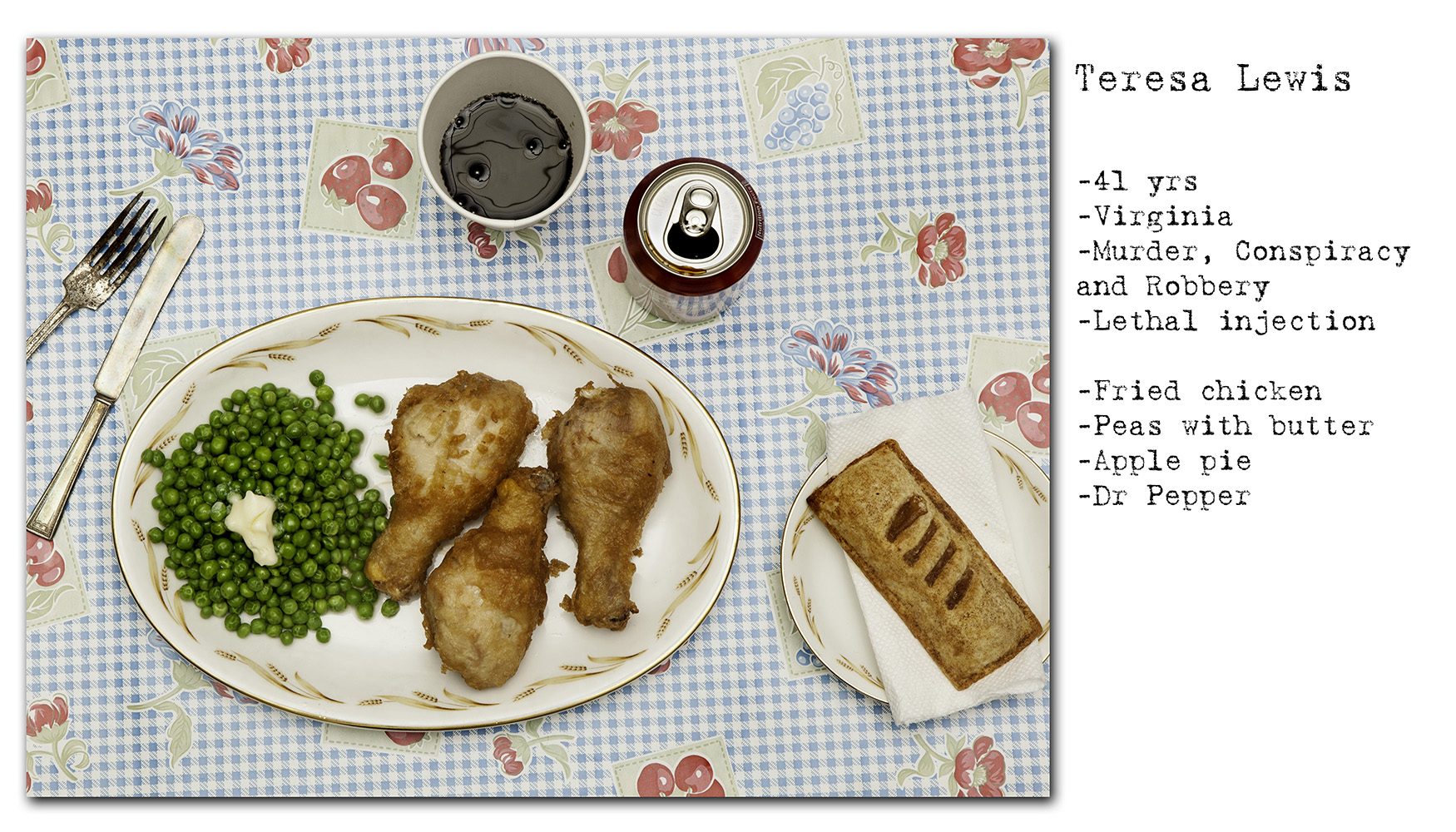

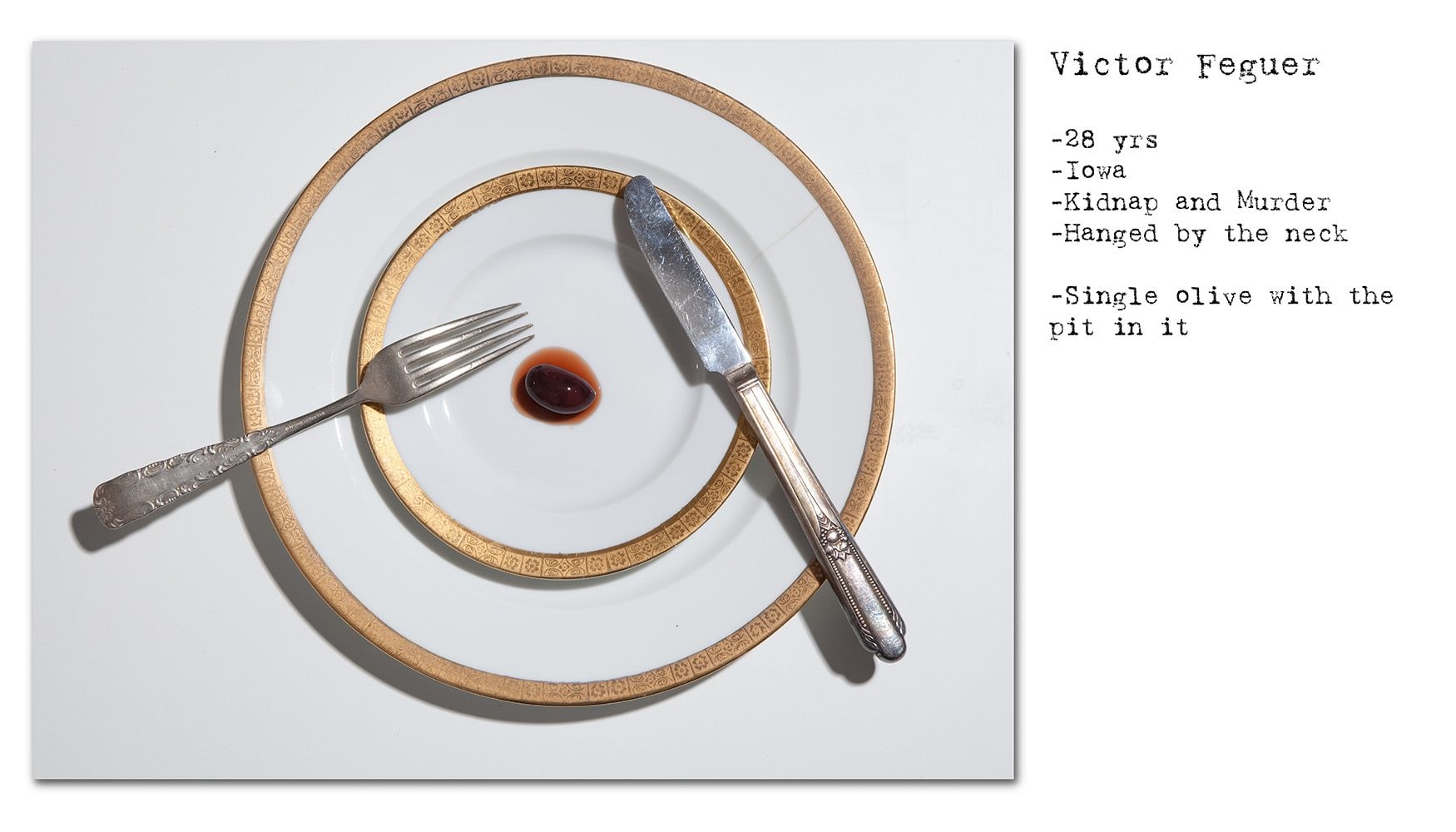

Alla data del 18 dicembre 2025, negli Stati Uniti sono state eseguite 48 condanne a morte. Un numero che, oltre ad essere cresciuto di oltre un terzo rispetto all'anno precedente, continua a interrogare e a inquietare, soprattutto se inserito in un quadro politico e giudiziario in cui il ricorso alla pena capitale non accenna a scomparire e, in alcune fasi, sembra anzi riacquistare centralità nel dibattito pubblico. Non è un caso che, in tutto il mondo, associazioni, ONG e campagne di sensibilizzazione continuino a mobilitarsi per chiederne l’abolizione definitiva, denunciandone l’inefficacia e le profonde implicazioni etiche. È proprio in questo spazio di tensione tra giustizia, punizione e umanità che si inserisce No Seconds, il progetto del fotografo neozelandese Henry Hargreaves che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Invece di concentrarsi sui volti o sui crimini commessi, Hargreaves sceglie una strada inattesa e disarmante: fotografare gli ultimi pasti richiesti dai detenuti nel braccio della morte. Piatti ordinari, spesso semplici, che diventano il punto di accesso a una dimensione intima e universale, capace di restituire complessità e umanità a persone ridotte troppo spesso a numeri o titoli di cronaca. Attraverso il cibo, gesto quotidiano per eccellenza, la fotografia si fa strumento di riflessione e invita lo spettatore a confrontarsi con una domanda scomoda ma inevitabile: cosa significa umanizzare chi è stato condannato a morire?

Henry, cosa ha acceso il suo interesse iniziale per la tradizione degli ultimi pasti nel braccio della morte negli Stati Uniti?

Il mio interesse è nato quando ho letto un elenco di ciò che le persone avevano effettivamente ordinato come ultimo pasto. Ne avevo già sentito parlare, come credo molti, ma era una di quelle informazioni che restano in una zona grigia, qualcosa a cui non pensiamo davvero. Leggendo quella lista sono rimasto colpito da quanto fosse facile immedesimarmi in quelle persone come individui. All’improvviso non erano più solo condannati, ma esseri umani riconoscibili. Ho pensato che sarebbe stato interessante provare a visualizzare tutto questo e condividerlo con un pubblico più ampio.

Parla spesso del contrasto surreale tra l’esecuzione e l’offerta di un ultimo pasto. Come traduce questa tensione nelle sue fotografie?

Non cerco di mostrarla in modo esplicito. Credo che sia qualcosa che resta sottinteso. È la dicotomia del "stiamo per ucciderti, ma ti offriamo un ultimo pasto" come forma di civiltà attiva. Spero che sia lo spettatore a mettere insieme questi elementi da solo, senza che io debba guidarlo visivamente.

Che ruolo ha l’empatia nel progetto No Seconds?

Penso che ogni buona opera d’arte dovrebbe funzionare come uno specchio, in cui chi guarda riesce a riconoscere qualcosa di sé, ma in modo diverso ogni volta. Ci saranno persone naturalmente più empatiche, più toccate da questo lavoro, e altre che lo leggeranno in maniera molto diversa. Ed è giusto così. Il compito dell’artista, per me, è offrire qualcosa su cui riflettere, non dire alle persone cosa dovrebbero pensare o fare. Il mio obiettivo era semplicemente accendere un riflettore su un tema che viene spesso spazzato sotto il tappeto e liquidato troppo in fretta.

In che modo fotografare gli ultimi pasti contribuisce a umanizzare i detenuti oltre le rappresentazioni mediatiche?

Il cibo è qualcosa che ci accomuna tutti. Se mi parli di uno di questi individui, probabilmente inizierò subito a pensare a quanto sia diverso da me. Ma se mi mostri del cibo, il pensiero cambia: "anche a questa persona piace ciò che piace a me" oppure "questa persona ha gusti completamente diversi dai miei". Attraverso il cibo, il modo in cui ci relazioniamo a qualcuno cambia radicalmente.

Come ha selezionato i pasti da fotografare?

Ho passato in rassegna molte richieste degli ultimi vent’anni e ho scelto quelle che mi sembravano più interessanti e capaci di stimolare una riflessione. Circa dieci anni fa ho portato il progetto alla Biennale di Venezia: mi dissero che c’era spazio per dodici opere, ma inizialmente ne avevo realizzate solo nove. Guardando ciò che mancava, mi sono reso conto che non c’era nessuna donna. Le donne giustiziate nel braccio della morte sono state pochissime. Mancava anche qualcuno che fosse stato graziato dopo la condanna, e uno degli aspetti più tragici di tutto questo sistema è che una persona su nove, tra quelle condannate a morte, viene poi riconosciuta innocente. Ho voluto includere anche questo. Infine ho aggiunto l’ultimo pasto più recente servito in Texas al momento della realizzazione della serie.

Ha notato schemi ricorrenti nelle richieste o differenze tra gli Stati?

Ogni Stato e ogni sistema carcerario ha regole leggermente diverse. In alcuni casi è possibile ordinare cibo dall’esterno, in altri bisogna scegliere solo tra ciò che offre la cucina interna, e in Stati come il Texas oggi non esiste più nemmeno questa possibilità. Al di là delle differenze, ciò che mi ha colpito è la grande presenza di cibi fritti, spesso definiti negli Stati Uniti come comfort food. C’è un parallelo molto forte: in quei momenti finali, le persone cercano semplicemente conforto. Se ci pensiamo, probabilmente anche noi sceglieremmo qualcosa legato a un ricordo felice, qualcosa che ci faccia sentire, anche solo per un attimo, al sicuro.

Questo progetto ha cambiato il suo modo di vedere il sistema giudiziario e la pena di morte?

Crescendo all’estero, l’America è sempre stata un Paese che ammiravo, ma ci sono anche aspetti che ho sempre percepito come profondamente ipocriti, e la pena di morte è uno di questi. Nel mio lavoro cerco di analizzare, scomporre, aprire discussioni, non di fornire risposte definitive. È un tema complesso, con molte voci e molti punti di vista, e in un certo senso è una metafora di tante contraddizioni del sistema statunitense.

Come affronta la responsabilità etica di rappresentare un tema così delicato?

Bisogna seguire il proprio istinto. Se ci preoccupiamo troppo di come verrà percepita la nostra voce, il risultato rischia di essere così diluito da perdere significato. So di affrontare questo tema con empatia e con l’intento di stimolare una riflessione, non di imporre un punto di vista. Per me la cosa più importante è avviare una discussione, non convincere le persone di ciò che penso io.

Il suo lavoro gioca spesso sul confine tra ordinario e straordinario. In che modo No Seconds si inserisce in questa visione?

Se guardi queste immagini senza contesto, sembrano fotografie piuttosto banali di pasti qualsiasi. Ma nel momento in cui capisci cosa stai guardando, tutto cambia. È questo che cerco di fare: creare qualcosa di esteticamente attraente, raccontare una storia forte e coinvolgente. Quando questi elementi si incontrano, nasce qualcosa di potente, ed è ciò a cui aspiro sempre nel mio lavoro.

Ha ricevuto critiche o resistenze per questo progetto?

Sì, naturalmente. Alcuni pensano che il lavoro non tenga conto dell’empatia verso le vittime, e capisco questa posizione. Ma non è questo il punto del progetto. Ascolto sempre le critiche, le considero salutari, perché alla fine si tratta di una discussione. Sono anche disposto a mettere in discussione le mie opinioni e a farle evolvere. Credo che restare arroccati sulle proprie convinzioni senza ascoltare gli altri sia una posizione pericolosa.

Che tipo di reazione spera di suscitare negli spettatori?

Spero semplicemente che queste immagini smuovano qualcosa, che provochino un’emozione e spingano chi le guarda a pensare più a fondo al tema.

Quale pensa sia l’impatto duraturo di No Seconds sul dibattito intorno alla pena di morte?

È interessante notare che questa serie l’ho realizzata più di dieci anni fa e continua a essere una delle più richieste da musei e istituzioni, anche online. Continua a circolare. Credo sia la prova di quanto il tema sia ancora attuale e di come queste immagini riescano a renderlo concreto e vivo. In un certo senso, l’impatto sta già avvenendo, e non potrei chiedere di più.