L’accoppiamento dei dinosauri era così irruento da provocare lesioni: la scoperta sulle ossa delle femmine

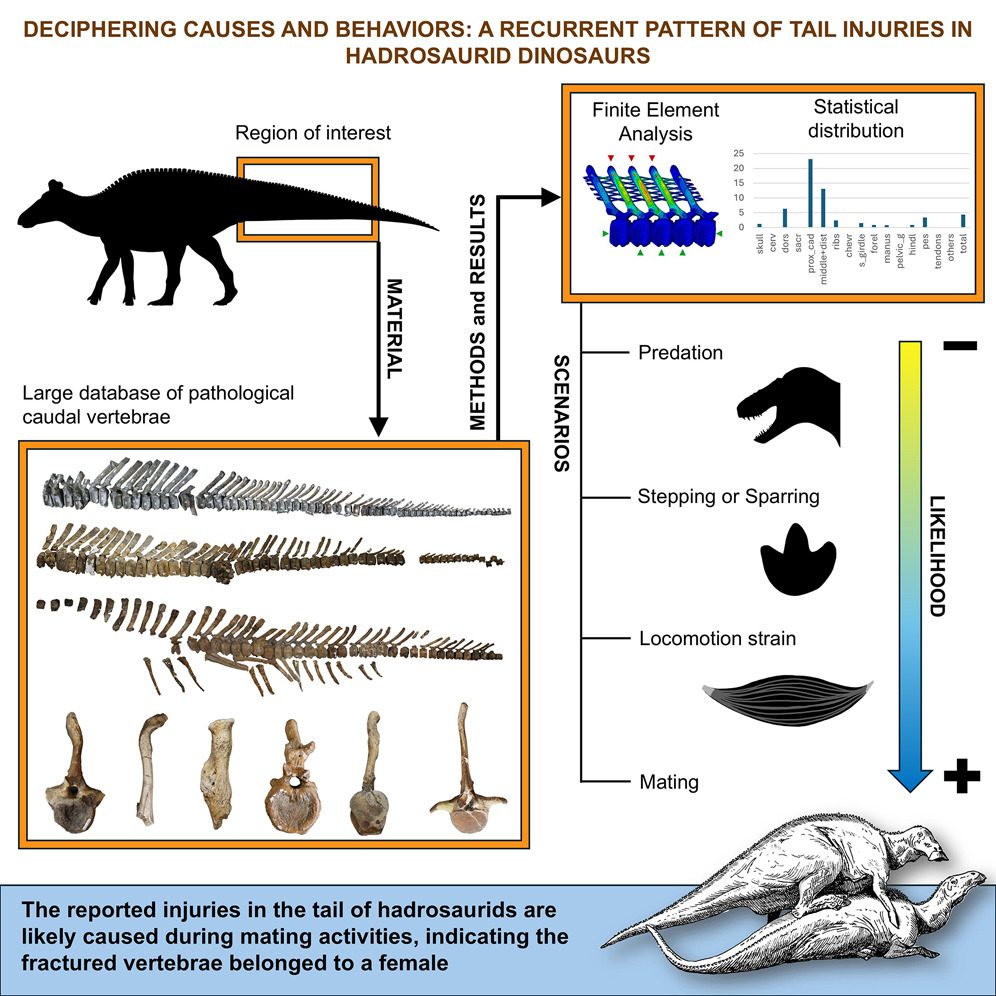

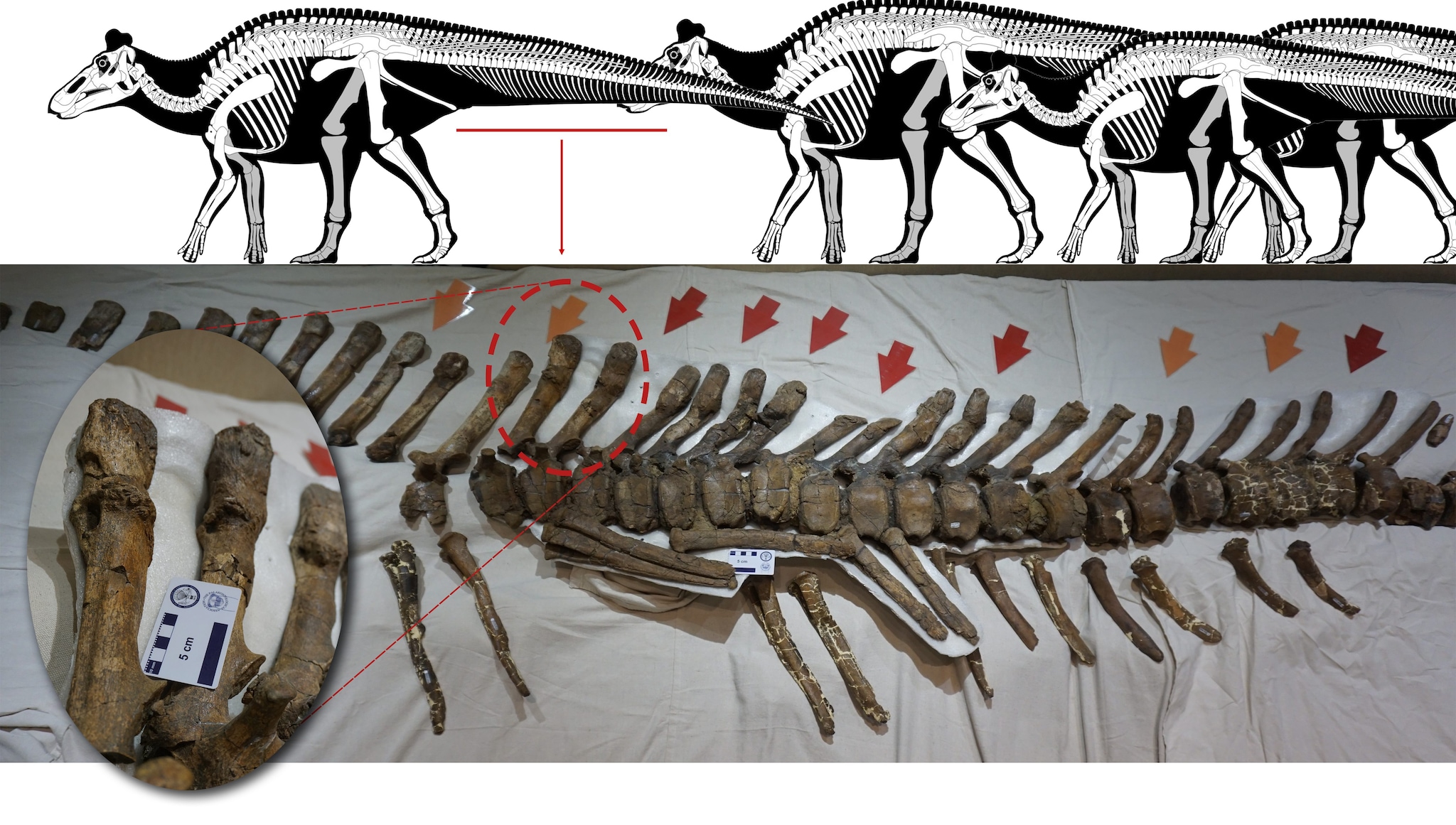

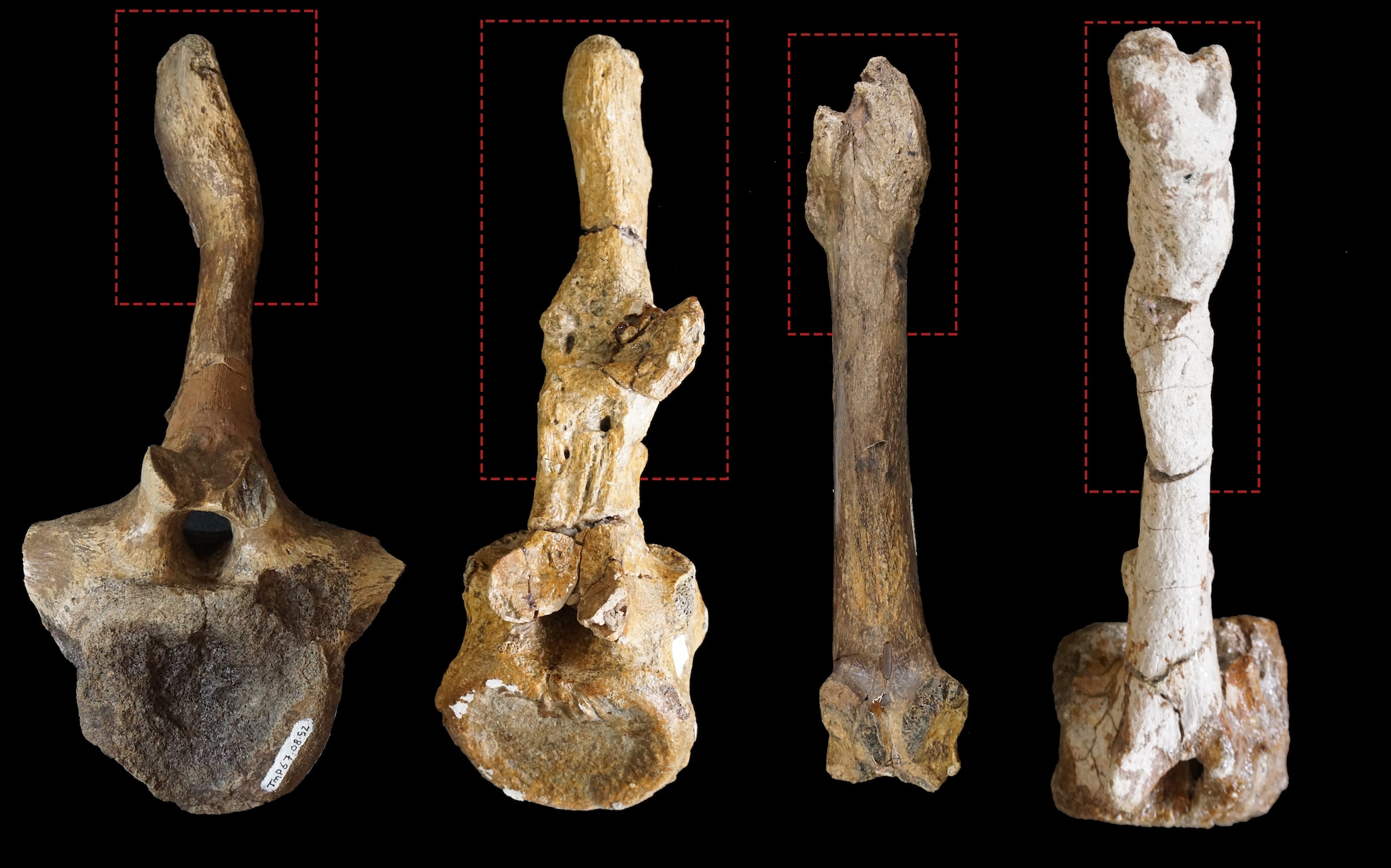

Analizzando centinaia di vertebre caudali appartenenti agli adrosauri, i cosiddetti dinosauri dal “becco d'anatra” come il celebre parasaurolofo (Parasaurolophus walkeri), i ricercatori hanno fatto una scoperta significativa sul comportamento riproduttivo di questi animali preistorici, che risultava essere irruento e potenzialmente aggressivo. Nelle vertebre anteriori della coda, prossime all'altezza della cloaca, sono state infatti rilevate caratteristiche fratture delle spine neurali, estensioni ossee che si sviluppano verso l'alto (a volte per sostenere una cresta). Secondo gli scienziati queste lesioni hanno una ragione ben precisa: la pressione esercitata dal maschio sul corpo della femmina durante l'accoppiamento. Le specie coinvolte sono diverse e distribuite su tre distinte regioni geografiche (Russia, Europa e Nord America), pertanto non si tratta di una condizione sporadica, ma ben radicata e diffusa in un intero gruppo tassonomico di dinosauri.

Le peculiari fratture, che mostrano segni di guarigione e a volte sono anche ripetute, non avevano esiti letali e quindi non sono state sottoposte alle pressioni evolutive della selezione naturale, come ha spiegato a Fanpage.it il dottor Filippo Bertozzo, paleontologo italiano in forze all'Operational Directorate Earth and History of Life del Royal Belgian Institute of Natural Sciences di (Bruxelles) e primo autore dell'affascinante studio. Di fatto, le femmine potevano convivere con queste lesioni – probabilmente molto dolorose – e continuare a perpetrare la propria specie; un po' come accade con i graffi che si procurano i grampi (Grampus griseus) e altri cetacei attraverso le interazioni sociali, che rendono il corpo più bianco con l'avanzare dell'età.

La scoperta, le cui prime intuizioni affondano le radici agli anni '70-'80 del secolo scorso, ha una notevole valenza paleontologica per due ragioni: non solo si tratterebbe della prima prova indiretta del comportamento sessuale dei dinosauri non aviani, ma anche un metodo per determinare quali sono gli esemplari di sesso femminile. In genere è un processo molto complesso e che non arriva a conclusioni definitive, suggerito da elementi sibillini come la struttura del bacino – diversa nelle femmine per favorire il passaggio delle uova – o magari dalla presenza di corna e altri caratteri sessuali secondari più robusti e appariscenti, tipici dei maschi. Ma servono tanti fossili di buona qualità per fare confronti morfologici adeguati e non sempre è possibile.

A determinare che le comuni fratture alla base della coda dei dinosauri dal becco d'anatra erano (molto probabilmente) provocate dall'accoppiamento è stato un team di ricerca internazionale guidato dallo scienziato italiano dell'istituto belga, che ha collaborato a stretto contatto con i colleghi di diversi centri: fra quelli coinvolti la Sociedade de Historia Natural “CI2Paleo” di Torres Vedras (Portogallo); il Royal Tyrrell Museum of Paleontology (Canada), il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano; la Queen's University Belfast; l'Istituto di Geologia e Gestione Naturale della Sezione Estremo-Orientale dell'Accademia Russa delle Scienze e altri. I ricercatori guidati dal dottor Bertozzo sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto una serie di analisi statistiche e simulazioni computerizzate – attraverso una tecnica ingegneristica nota come Analisi agli Elementi Finiti – per determinare l'esatta natura di queste fratture, che avevano un tipico orientamento verticale-obliquo con inclinazione a 30-60 gradi.

I ricercatori hanno vagliato varie possibilità, come spiegato dal coautore dello studio Simone Conti, dalle interazioni sociali tra gli animali alla predazione, passando per lo stress della locomozione fino al rotolamento nel fango, come si osserva ad esempio negli elefanti; alla fine, è emerso che l'ipotesi più probabile sulla presenza di queste fratture era una pressione esercitata dall'alto dal pesante corpo del maschio durante l'atto sessuale. Questi animali avevano pesi medi attorno alle 3-5 tonnellate – come l'edmontosauro (Edmontosaurus regalis) e il coritosauro (Corythosaurus casuarius) – ma che potevano superare anche le 15 tonnellate, ad esempio nel caso del pesantissimo Shantungosaurus giganteus. L'accoppiamento irruento è presente anche negli animali moderni, ma in creature così mastodontiche gli effetti potevano essere abbastanza pesanti per le femmine: "Perseguire aggressivamente una femmina durante la riproduzione potrebbe sembrare svantaggioso dal punto di vista evolutivo per la continuazione della specie, ma osserviamo già occorrenze simili in molte specie moderne, come leoni marini, tartarughe e alcune specie di uccelli. La competizione riproduttiva è uno degli argomenti più complessi della biologia animale, specialmente per specie estinte", ha affermato il coautore dello studio prof. Gareth Arnott.

Ma come è nata questa affascinante scoperta? Lo ha raccontato a Fanpage.it direttamente il dottor Bertozzo: “Mi sono reso conto di questo pattern nel 2019, quando ero in visita presso l'istituzione paleontologica russa a Blagoveschensk nell'Oblast dell'Amur, molto ad oriente del continente. Stavo osservando la coda di Olorotitan, un grosso adrosauro con una affascinante cresta sul capo, quando feci quel 2+2 tra le lesioni ossee, la locazione nel corpo e la possibile spiegazione biologica. Quando ho realizzato cosa quel pattern poteva rappresentare capii di avere di fronte un'importante scoperta, ma che doveva essere analizzata, testata e provata quanto più nel dettaglio, dato la particolarità dell'argomento”. Bertozzo e colleghi hanno analizzato centinaia di vertebre appartenenti a varie specie di dinosauri dal becco d'anatra, confermando ciò che alcuni decenni prima aveva intuito il dottor Darren H. Tanke, coautore del nuovo studio, che tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso ipotizzò l'accoppiamento irruento come causa delle fratture osservate in adrosauri recuperati in Canada (ma erano casi isolati e limitati). “Darren è il padre di questa ipotesi – ha affermato Bertozzo -, non dimenticherò lo sguardo di sorpresa sul suo volto quando gli dissi di aver scoperto lo stesso pattern in altri resti di adrosauri al di fuori del Canada”.

Secondo il paleontologo italiano gli adrosauri potrebbero non essere gli unici a mostrare questi peculiari segni sulle spine neurali delle vertebre caudali. “Mi aspetto di trovare lesioni simili in altri dinosauri, come nei colli lunghi, ma la strada è ancora molto lunga, e spero che questo studio ispiri altri ricercatori ad analizzare le proprie collezioni museali”, ha dichiarato a Fanpage.it il giovane scienziato, che recentemente ha descritto e nominato una nuova specie di dinosauro, Cariocecus bocagei. “Nel prossimo futuro, mi piacerebbe migliorare il database patologico, diminuendo quindi i vari bias che girano attorno al record fossile (tra i tanti bias di fossilizzazione, preservazione, scoperta, e anche il fatto che le vertebre della coda son molto più comuni da trovare che non quelle di altre zone del corpo)”, ha chiosato il paleontologo.

Il nuovo studio amplia le conoscenze su questi affascinanti animali vissuti nel Cretaceo superiore, tra i più abbondanti e di successo nel grande gruppo dei dinosauri (ancora vivente con gli uccelli). Recentemente, sempre in tema di adrosauri, sono state descritte nuove “mummie” appartenenti a edmontosauri con ancora presenti gli zoccoli, i primi mai visti nei rettili e i più antichi in assoluto. I dettagli della nuova ricerca “Deciphering causes and behaviors: A recurrent pattern of tail injuries in hadrosaurid dinosaurs” sono stati pubblicati su iScience.