Deviare un asteroide che punta la Terra senza questi dati è una pessima idea: studio svela i rischi

Non sappiamo quando, ma prima o poi avremo certamente a che fare con un asteroide diretto verso la Terra. Per gli esperti, infatti, non è questione di se, ma di quando. Tra le "armi" che abbiamo a disposizione per difenderci da questa minaccia vi è l'impatto cinetico, al fine di deviare la traiettoria del corpo celeste. Lo ha dimostrato efficacemente la missione DART della NASA condotta nel 2022. Tuttavia, provare a colpire un sasso spaziale senza conoscere perfettamente le sue caratteristiche, potrebbe solo ritardare il suo impatto, ma non evitarlo.

A evidenziare il rischio un nuovo studio presentato in occasione di una conferenza dell'Europlanet Science Congress and the American Astronomical Society’s Division for Planetary Science (EPSC-DPS2025), tenutasi nei giorni scorsi a Helsinki, in Finlandia. Secondo gli scienziati, infatti, il colpo indiscriminato potrebbe trasferire l'asteroide in una cosiddetta "fessura o strettoia gravitazionale", un'area dello spazio in cui l'oggetto deviato, sotto la spinta della gravità, si riallineerebbe nuovamente in modo maligno con il nostro pianeta. In parole semplici, verrebbe semplicemente spostato su una nuova traiettoria diretta verso la Terra, ritardando di fatto la collisione.

A determinare questo rischio significativo è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign. I ricercatori, coordinati dal dottor Rahil Makadia hanno sottolineato che scegliere oculatamente il punto dove colpire l'asteroide è fondamentale per ridurre al minimo tale rischio. Ma individuare il bersaglio non è affatto semplice: bisogna conoscere esattamente come è fatto il sasso spaziale e si deve essere estremamente precisi nel colpirlo.

Non sempre è possibile avere un quadro preciso delle caratteristiche fisiche dell'oggetto, soprattutto se è stato scoperto poco prima dell'impatto e non c'è modo di mapparlo a dovere con gli strumenti a disposizione. In secondo luogo, le sonde inviate per l'impatto cinetico viaggiano a decine di migliaia di chilometri orari e devono colpire un oggetto rotante che viaggia a velocità spaventose a grandissima distanza dalla Terra. Anche la più precisa delle sonde può mancare la X rossa sul bersaglio. Del resto, quante volte abbiamo sentito di rover, lander e altri veicoli spaziali che si sono schiantati sulla Luna, Marte – e persino su una cometa – perché non hanno eseguito correttamente le delicatissime manovre di atterraggio controllato, oppure hanno trovato un terreno accidentato invece che pianeggiante?

“Anche se allontanassimo intenzionalmente un asteroide dalla Terra con una missione spaziale, dobbiamo assicurarci che non finisca in uno di queste serrature gravitazionali in seguito. Altrimenti, ci troveremmo di fronte alla stessa minaccia di impatto in futuro”, ha dichiarato in un comunicato stampa il dottor Makadia. Queste aree sono regioni dello spazio in cui la gravità del pianeta “puntato” dall'asteroide deviato può metterlo di nuovo in carreggiata per una futura collisione. Per evitare che ciò accada non è assolutamente consigliato colpire in modo scriteriato l'obiettivo, ma farlo nel modo giusto, come indicato, è complesso, inoltre potrebbe non essere possibile avere in tempo tutti i dati necessari per un colpo (quasi) sicuro.

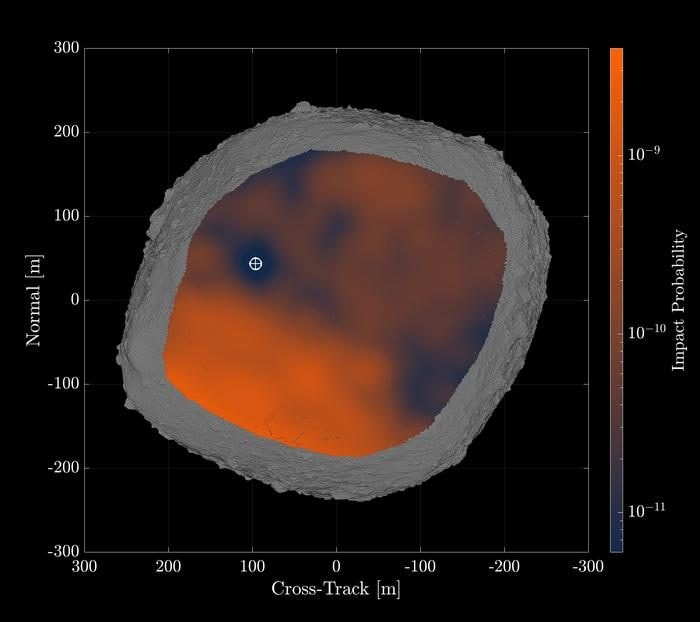

Dunque, come fare per evitare che l'asteroide finisca nella famigerata strettoia gravitazionale, nota anche come "buco della serratura gravitazionale"? L'esperto, sfruttando i dati della sopracitata missione DART, ha creato delle “mappe di probabilità” che aiutano gli scienziati dei reparti di difesa planetaria a individuare con buona approssimazione il punto da colpire. Certo, ogni sasso spaziale fa storia a sé, ma i dati del sistema binario Didymos e Dimorphos (gli asteroidi coinvolti in DART) risultano molto preziosi. Alla fine del prossimo anno lo saranno ancora di più, grazie alla missione Hera dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che studierà le caratteristiche dell'impatto sul piccolo Dimorphos (che orbita attorno al più grande Didymos).

Tra i dati fondamentali per mettere a punto queste mappe ci sono forma, massa e rotazione dell'asteroide, oltre ai dettagli topografici della superficie, come la presenza di crateri, avvallamenti, affioramenti rocciosi e simili. Per ottenere questi dati l'ideale sarebbe inviare una sonda a mappare l'oggetto che minaccia la Terra, ma non sempre è possibile, considerando che a volte i sassi spaziali vengono scoperti poco prima del perigeo (il punto di distanza minima dalla Terra). Fortunatamente, spiega il dottor Makadia, è possibile ottenere questi dati – in modo meno preciso – anche grazie alle osservazioni con telescopi terrestri. Ciò, di concerto con le mappe di probabilità, può aiutare a colpire i bersagli nei punti giusti, riducendo il più possibile il rischio che gli oggetti si infilino nelle sopracitate fessure gravitazionali.

Ricordiamo che nei mesi scorsi l'asteroide 2024 YR4 di circa 60 metri – un killer di città – ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso a causa del possibile impatto con la Terra nel dicembre 2032, ma fortunatamente tale rischio è stato scongiurato (pur essendo aumentate le probabilità di impatto con la Luna). I nuovi sistemi di sorveglianza continuano a scoprire e catalogare nuovi corpi celesti minacciosi proprio come 2024 YR4, che prima vengono identificati, migliori sono le probabilità di difenderci da essi in caso di traiettoria maligna.

Come indicato, è solo questione di tempo, non di se. Ce lo ricordano la meteora di Chelyabinsk, un meteoroide di circa 15 metri che nel febbraio del 2013 esplose nei cieli della Russia (provocando 1000 feriti); l'Evento di Tuguska del 1908 provocato da un asteroide con un diametro tra i 30 e i 60 metri, che rase a suolo 80 milioni di alberi in Siberia; e anche l'impatto dell'asteroide di oltre 10 chilometri che 66 milioni di anni fa determinò l'estinzione dei dinosauri non aviani e del 75 percento delle specie viventi sulla Terra. Si prevede che ogni tot anni la Terra venga colpita ciclicamente da oggetti di dimesioni significative, in grado di arrecare danni locali, regionali, nazionali e finanche globali, come quello avvenuto alla fine del Cretaceo. Ecco perché è importante sorvegliare il cielo e avere a disposizione strategie di difesa planetaria.