La storia del Black Friday, tra verità, leggende e consumismo di massa

Ogni anno, a fine novembre, le città si animano di folle, i siti di e‑commerce esplodono di traffico e sembra che tutti abbiano un solo obiettivo: spendere, spendere e spendere, per risparmiare ovviamente. È il Black Friday, il giorno in cui sconti e promozioni trasformano lo shopping in una vera e propria caccia all’oro. Dietro ai carrelli stracolmi e alle code davanti ai negozi si nasconde però una storia curiosa, fatta di leggende metropolitane, origini sorprendenti e strategie commerciali studiate nei minimi dettagli. Nata negli Stati Uniti come fenomeno locale, oggi questa giornata è diventata globale, con un impatto che va oltre il semplice acquisto. Tra marketing, consumismo e riti collettivi, il Black Friday racconta molto più di quanto si possa immaginare guardando solo le vetrine.

Miti e leggende intorno al Black Friday

Tra le numerose storie nate attorno al Black Friday, una delle più famose e discusse riguarda il commercio di schiavi nel XIX secolo. Secondo questa leggenda, il venerdì successivo al Thanksgiving sarebbe stato un giorno in cui alcune persone ridotte in schiavitù venivano vendute a prezzi particolarmente bassi. È una narrazione intensa e davvero molto inquietante, che ha spesso alimentato l’immaginario popolare, ma gli storici concordano che si tratta di una leggenda senza fondamento documentato, una delle tante teorie nate per spiegare l’origine del termine prima che il fenomeno diventasse veramente commerciale.

La vera origine del Black Friday

La storia reale è più concreta e sorprendente di quanto raccontino le leggende o i miti che circolano intorno a questo fenomeno tanto discusso. Infatti, negli anni ’50 a Philadelphia, il venerdì dopo il Thanksgiving diventava sempre un vero e proprio caos: folle enormi invadevano le strade, negozi e marciapiedi erano bloccati e la polizia era costretta a raddoppiare i turni per gestire traffico e sicurezza. A quel disagio si aggiungeva la tradizionale partita di football Army‑Navy, che attirava ancora più spettatori in città. In questo contesto, i dipendenti di molti negozi ne approfittavano per saltare il lavoro, aumentando il problema: la polizia e la stampa locale iniziarono così a definire quel venerdì Black Friday, termine che sottolineava perfettamente il caos e i disagi che accompagnavano lo shopping. Negli anni ’60, i grandi magazzini, e in particolare Macy’s (catena americana di grandi magazzini fondata nel 1858), trasformarono l’occasione in un evento commerciale, promuovendo l’apertura straordinaria dei negozi e segnando l’inizio della stagione natalizia. Solo negli anni ’80 e ’90 la narrativa dal rosso al nero venne incorporata ufficialmente dal marketing, i commercianti cominciarono a presentare il Black Friday come il giorno in cui i bilanci annuali finalmente passavano dal rosso al nero, trasformando un fenomeno caotico in un appuntamento imperdibile per i consumatori.

L’arrivo in Italia e in Europa

Per decenni il Black Friday è rimasto un fenomeno tipicamente americano, legato al Thanksgiving e alla cultura statunitense. Il suo arrivo in Europa è avvenuto solo negli anni 2000/2010. Nel Regno Unito grandi catene e piattaforme online hanno iniziato ad adottarlo intorno al 2014, cominciando a promuovere sconti massicci e a creare la stessa frenesia che attraversa gli Stati Uniti. In Italia il fenomeno compare intorno al 2011-12, inizialmente limitato all’e‑commerce e al settore tecnologico. In pochi anni però si espande a moda, cosmetica, arredamento e persino alimentari, trasformando quello che era un singolo giorno di sconti in un’intera settimana, talvolta un mese intero di promozioni, il cosiddetto “Black November”. Il fenomeno poi si è sviluppato sempre di più, arrivando a creare anche il Cyber Monday, una giornata di sconti online che cade il lunedì successivo al Black Friday. Il numero degli italiani che partecipano alla frenesia del fenomeno è davvero sconvolgente, secondo un sondaggio del 2022 di Poste Italiane la cifra si aggira intorno ai 12,7 milioni, dato che sarà sicuramente aumentato in questi ultimi tre anni.

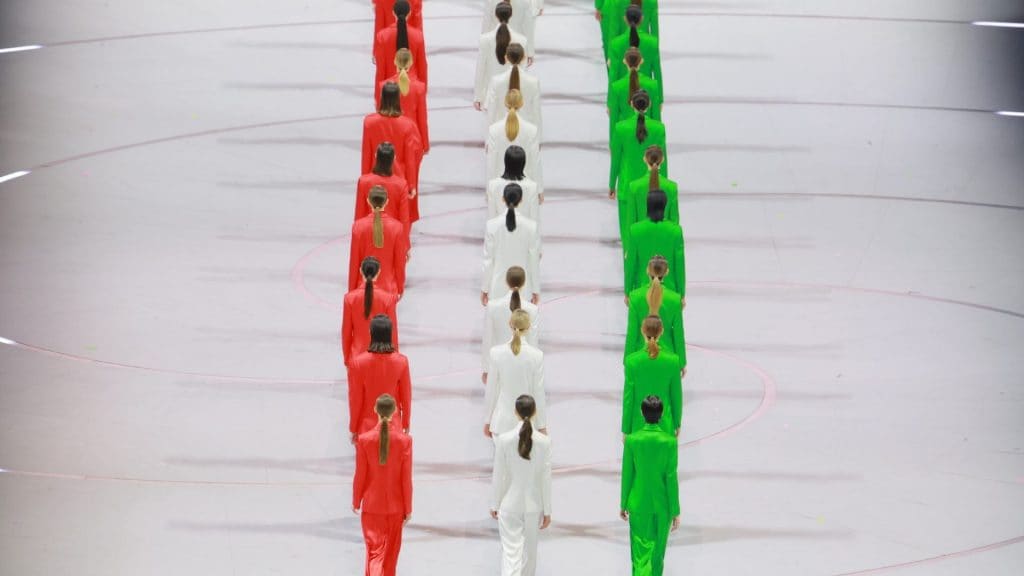

Il consumismo dietro le offerte, simbolo di un'epoca incentrata sul capitalismo

Il Black Friday non è solo un’occasione per risparmiare, ma è anche e soprattutto uno specchio del consumismo moderno che sta divorando la società. Dietro le offerte dell'ultimo momento e i pezzi limitati si nasconde una pressione sottile ma costante, presente ovunque sui social e per strada con i cartelloni pubblicitari, che spinge all’acquisto impulsivo, spesso di prodotti non realmente necessari. Molti sconti servono più a creare traffico nei negozi e online che a garantire un vero risparmio, mentre la logistica accelerata di servizi come Amazon e la produzione di massa alimentano una cultura del consumo rapido e usa e getta, che, tra le altre cose, è uno dei problemi principali dell'inquinamento moderno. Inoltre, la narrazione del Black Friday (affrettati, finisce oggi, non perderlo, ultima chance) trasforma lo shopping in un rituale segnato dall'ansia, dove l’urgenza e la convenienza apparente diventano più importanti del reale bisogno. In questi contesti le persone dimenticano che hanno salari troppo bassi, affitti troppo alti e un sistema sanitario che di rado le protegge e credono di svagarsi "nel giusto". In questo senso, il fenomeno mostra il lato più critico del consumismo contemporaneo: la promessa di un affare può diventare un impulso che muove milioni di persone a comprare più di quanto desiderino davvero, alimentando sprechi, stress e una cultura del consumo senza freni.