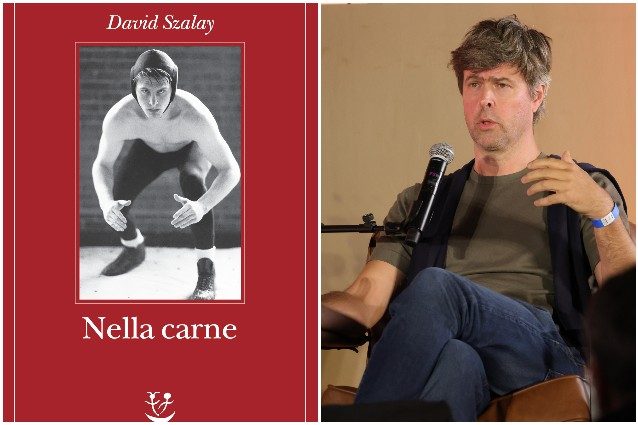

Perché dovreste leggere David Szalay: “Racconto la verità banale della vita, siamo plasmati da forze più grandi di noi”

Quando lessi Tutto quello che è un uomo di David Szalay ne uscii scosso ma confortato, esisteva uno scrittore capace di raccontare la quotidianità, le piccole cose del mondo, della vita di una persona riuscendo a restare "pancia a terra" ma mantenendo una letterarietà che lo ha portato, negli anni, a essere uno degli scrittori più apprezzati al mondo (e finire anche nel gruppo di lettura di una star mondiale come Dua Lipa, che lo ha intervistato per il suo podcast Service95). Da qualche settimana Adelphi ha pubblicato il nuovo Nella carne, un libro che riprende in parte la struttura di quel libro – ovvero procedendo per capitoli autonomi, con personaggi autonomi, benché raccontando la crescita di un uomo – ma lo fa seguendo la storia di István, seguendolo nella sua vita, dalla scoperta del sesso in adolescenza, fino al matrimonio, figli, tragedie, lo scorrere della vita, insomma. Szalay riesce a essere realista senza mai perdersi nel sensazionalismo, lasciando nel non detto tra i capitoli i grandi eventi – come la guerra in Iraq e il Covid – ma scrivendo delle conseguenze che questi hanno sulla vita quotidiana delle persone. Fatti che sembrano inconsistenti — e la costruzione dei dialoghi lo dimostra — ma che riempiono le nostre vite e quelle dei suoi personaggi.

Come sei arrivato alla struttura di libri come Tutto quello che è un uomo e Nella carne?

Ovviamente Tutto quello che è un uomo è una raccolta di nove diverse narrazioni. Ci sono arrivato scrivendo un pezzo lungo circa 10-15.000 parole — la lunghezza della maggior parte dei racconti — e mi piaceva molto scrivere testi di quella misura: hanno una struttura autonoma, qualcosa a metà strada tra un racconto e un romanzo breve. Così ho deciso di scrivere un intero libro composto da pezzi di quella lunghezza, ma con una struttura che li collegasse tutti insieme. Con Nella carne è stato un po’ diverso, perché è un romanzo più tradizionale. Tuttavia, forse perché ero abituato a scrivere in quella forma, ogni capitolo è ancora piuttosto autonomo. Direi che c’è una certa affinità strutturale tra Nella carne e Tutto quello che è un uomo: ogni capitolo è quasi un'unità a sé, anche se fa parte di una storia più ampia. Ogni capitolo rappresenta una nuova partenza, l’inizio di una nuova storia, spesso separata di anni dai capitoli precedenti.

Quando hai capito che la storia di István meritava un intero romanzo?

Uno dei capitoli è stato pubblicato dal New Yorker, ma questo è avvenuto dopo che il libro era già completo. Il primo capitolo di Nella carne è stato scritto per primo, e quando l’ho finito non sapevo ancora dove mi avrebbe portato. Quindi il romanzo è cresciuto da lì. Non è tanto che avessi pensato a István come a un personaggio "degno" di un romanzo intero: lui e il libro sono cresciuti insieme. Alcuni hanno detto che István sembrava uno dei personaggi di Tutto quello che è un uomo a cui è stato dedicato un intero romanzo e immagino che in un certo senso sia vero. Sapevo fin dall’inizio di voler scrivere un romanzo che attraversasse molti decenni, che raccontasse in qualche modo un'intera vita, e che fosse un romanzo ungherese e in parte inglese, sospeso tra due paesi. Tutti questi elementi si sono uniti gradualmente nella costruzione del libro.

La storia mostra come la vita quotidiana e la grande Storia si intreccino, come il caso diriga le nostre vite. Era qualcosa che avevi in mente fin dall’inizio?

Sì, assolutamente. Era molto presente nella mia mente l’idea che la vita di qualcuno potesse essere plasmata da forze più grandi, da eventi storici fuori dal suo controllo. La storia è nata per esprimere proprio questo concetto. Mi interessava intrecciare la trama della vita quotidiana con quella dei grandi eventi collettivi. È sempre una sfida scrivere di entrambi gli aspetti contemporaneamente, un modo per farlo è stato che la maggior parte delle storie, nella maggior parte dei capitoli di Nella carne si svolgono nell'arco di settimane o mesi e in molti di essi non succede nulla di particolare. È tutto piuttosto banale. Spesso nei miei libri i grandi eventi accadono "fuori scena", tra un capitolo e l’altro. In questo modo resta spazio per la consistenza della vita vissuta giorno dopo giorno, ora dopo ora.

È in quei "fuori scena", infatti, che accadono cose cinematografiche, quelle che potrebbero essere motore per la storia – dalla guerra al Covid -, ma tu preferisci saltarle, lasciarle all'immaginazione del lettore…

Sì, spesso è una cosa istintiva. Spesso trovo che il modo più efficace di raccontare una storia sia farlo indirettamente, attraverso le conseguenze o gli effetti degli eventi. Scelgo cosa omettere seguendo il mio istinto: racconto ciò che ritengo più interessante o più vero.

Siamo principalmente corpi? Perché il corpo è così centrale in Nella carne?

Quando ho iniziato a scrivere il libro volevo parlare proprio della vita come esperienza fisica. Il primo capitolo lo mette in scena chiaramente: inizia con esperienze puramente fisiche, che poi si trasformano gradualmente. Non credo che le nostre vite siano solo esperienze fisiche, ma penso che l’esperienza fisica sia la prima, la fondamentale, ciò da cui tutto il resto nasce.

Molti lettori apprezzano il tuo modo di scrivere i dialoghi: sono realistici ma mai banali, spesso funzionano per brevissime espressioni. Lavori molto sul realismo dei dialoghi.

Volevo scrivere dialoghi che suonassero reali, che riflettessero il modo in cui le persone parlano davvero, soprattutto in situazioni informali. Spesso i miei dialoghi sembrano girare in tondo, non arrivare a nulla — proprio come succede nella realtà. Talvolta consiste semplicemente in persone che dicono quasi solo "sì", "ok". Ma anche se sembrano semplici, svolgono diverse funzioni: rendono più realistico il libro, fanno progredire la caratterizzazione e, a volte, la narrazione stessa. Non sono trascrizioni letterali di come la gente parla, ma cercano di restituire la verità del modo in cui comunichiamo, dando realismo al libro.

Quali parti del libro ti hanno dato più soddisfazione nello scrivere?

Direi la parte ambientata a Monaco. È nata da un solo paragrafo e poi è cresciuta molto. Era una sfida rendere credibile la relazione che István e Helen hanno quando il marito di lei è in vita e far sì che si sposassero dopo la sua morte. Quella sezione mi ha permesso di costruire questo passaggio in modo realistico. Poi man mano ho scoperto che era un buon modo per rendere sempre più credibile il fatto che questa relazione potesse portare a un matrimonio. È un segmento molto intenso, quasi claustrofobico, in cui i due personaggi vivono insieme settimane di isolamento nell’hotel. È lì che nasce davvero il loro legame. È forse la mia parte preferita del libro.

Non "succede nulla", ma in realtà succede tutto.

Esattamente, anche perché ovviamente la seconda metà del libro non sarebbe stata possibile senza quel matrimonio, tutto poi deriva da lì, quindi è molto importante in termini narrativi.

Il tuo background "ibrido" — inglese e ungherese — influenza la tua scrittura e i tuoi personaggi sempre in movimento?

Sì, credo di sì. Forse è diventata quasi un’abitudine della mia immaginazione. È sempre interessante estrapolare qualcuno dal proprio contesto e metterlo in circostanze nuove, offre molte possibilità di interesse narrativo. La mia vita è fatta di molti spostamenti, quindi mi viene naturale scrivere di personaggi che si muovono, che vivono tra due mondi.

Negli ultimi anni sembra esserci un rinnovato interesse per la letteratura dell’Europa orientale. Lo percepisci anche tu?

Forse sì. Dopo la fine dei regimi comunisti, quella parte d’Europa ha potuto finalmente esprimersi liberamente — dopo essere stata tagliata per anni dall'Europa occidentale —, e la migrazione verso ovest ha portato culture e prospettive diverse a mescolarsi. Ovviamente alcuni scrittori — come Milan Kundera — riuscivano a pubblicare i loro libri solo in Occidente, perché nei loro Paesi non era possibile. Ma nella maggior parte dei casi gli autori che vivevano sotto quei regimi non scrivevano nulla di davvero interessante, perché la natura stessa dei sistemi politici li costringeva a operare entro limiti rigidi. Non erano liberi: una vera libertà d’espressione semplicemente non era possibile. Detto questo, non credo di potermi definire uno "scrittore dell’Europa orientale" in senso stretto: scrivo in inglese, sono cresciuto in Inghilterra. Mi considero piuttosto una creatura ibrida. Ma sì, Nella carne è in gran parte ambientato in Ungheria, dove ho vissuto per molti anni: scrivere di quel mondo mi è venuto naturale.

Quali autori ti ispirano di più?

Trovo difficile fare una lista, ma mi piacciono i libri che parlano del mondo contemporaneo in modo diretto e viscerale. Amo Michel Houellebecq: riesce sempre a scrivere del mondo in cui viviamo. E ammiro molto Alan Hollinghurst, in particolare La linea della bellezza e il suo recente Our Evenings. In generale, mi attraggono i libri che ti fanno venire voglia di riprenderli in mano appena li posi: quelli che ti tengono dentro il presente, nel mondo reale. Ovviamente deve avere anche altre qualità, ma un libro davvero bello, che abbia anche quel senso di coinvolgimento contemporaneo, mi cattura sempre.

Ultima domanda (un po’ sciocca): hai studiato la discografia di Dua Lipa prima dell’intervista che avete fatto insieme?

No! Ho solo letto la sua pagina Wikipedia per sapere chi fosse. È anche lei un'ibrida interessante, come me: nata in Inghilterra da genitori kosovari. Avevo pensato di ascoltare un po’ della sua musica, ma poi non l’ho fatto — tanto non avremmo parlato della sua musica.

Conoscevi almeno qualche sua canzone?

Probabilmente sì, qualcuna passata alla radio, anche se senza sapere che fosse sua.