Carlo Rovelli: “Sulla guerra un intellettuale non può stare zitto. La morte? Non è un’angoscia, temo la sofferenza”

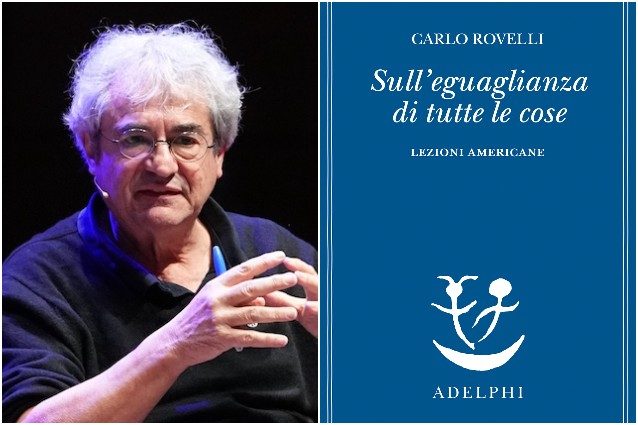

Leggere i libri del professore Carlo Rovelli è una continua sfida intellettuale. Cercare di comprendere i concetti della fisica quantistica e allo stesso tempo concentrarsi sul modo in cui questi possono essere traslati all'attualità è una delle cose più belle quando ci si confronta con l'opera del Fisico italiano più famoso al mondo. Era vero quando scriveva le sue "Sette brevi lezioni di fisica", il libro che gli ha regalato la popolarità mondiale, e vale oggi con "Sull'eguaglianza di tutte le cose" pubblicato sempre da Adelphi, ovvero sette lezioni americane nate dall'invito del Dipartimento dell'Università di Princeton in cui il professore parte sempre dalla meccanica quantistica ma sfocia nella filosofia e soprattutto nella nostra vita.

Rovelli ci spiega perché è inutile cercare la motivazione primaria delle cose, perché ciò che ci circonda si forma grazie allo sguardo multiforme che abbiamo su di lei. E al contempo cerca di spiegare l'inutilità della ricerca della certezza assoluta, prendendo spunto da come funziona la Scienza, ovvero, per errori e correzioni, sulla stratificazione della conoscenza. Abbiamo chiesto a Rovelli maggiori spiegazioni su questi temi, e l'intervista si è allargata passando dalle polemiche sulle sue posizioni politiche fino al racconto sulla popolarità, la madre, la morte, il suo girovagare per il mondo, fino a un'incredibile email di David Hockney.

Lei scrive che "le proprietà di un oggetto sono relazioni tra gli oggetti". Mi viene spontaneo chiedermi: questa idea vale anche per noi? Quanto contano le relazioni tra le persone per definire ciò che siamo? È un ragionamento troppo filosofico?

No, non è un ragionamento troppo filosofico. Al contrario, coglie il cuore della questione. Tutto ciò che comprendiamo passa attraverso le relazioni. Il fatto che questa idea venga anche dalla scienza, dalla fisica, ci aiuta a metterla a fuoco. Come esseri umani, se ci pensiamo isolati, non capiamo nulla di noi stessi. Siamo un'intersezione di relazioni di ogni tipo: umane, fisiche, chimiche, biologiche, sociali, affettive. Se volessi descrivere una persona, dire dove sono i suoi atomi non basta: bisogna capire chi ha intorno, in che città vive, in quali rapporti si trova, è questo insieme di modi in cui le cose si specchiano l'una con l'altra e si mettono in relazione. Anche l’idea che abbiamo di noi stessi nasce in larga parte da come gli altri ci vedono. Costruiamo la nostra identità rispecchiandoci negli altri. Credo che questo stesso tipo di relazione sia presente a tutti i livelli, anche nella scienza: lo ritroviamo fino alla base: agli atomi e alle particelle.

Lei sostiene che non esista una sola verità, ma molte sfaccettature: ognuno guarda una cosa da un punto di vista diverso, e il "giusto" forse è l’insieme di tutti questi punti di vista.

Sì, e per questo sostengo che bisogna rinunciare all’illusione delle certezze assolute. Noi vogliamo avere più certezza possibile, ma non la certezza totale. Non tanto perché non l’abbiamo, ma perché non ci serve: ciò di cui abbiamo bisogno è una ragionevole convinzione di qualcosa per agire. Se aspettiamo la certezza assoluta, non facciamo nulla. La certezza, poi, ci blocca: ci impedisce di accorgerci di un errore e questo è catastrofico perché è quando siamo certi che sbagliamo. Se sono certo che quella è la strada giusta per salire una montagna, rischio di cadere in un crepaccio; se invece ho un dubbio, sto attento, posso cambiare strada.

È il motivo per cui sostiene che è inutile cercare la motivazione primaria dietro alle cose?

L'idea di arrivare alla "verità finale" — la descrizione ultima del mondo — mi sembra, in ogni campo, in Scienza e in Filosofia, un obiettivo mal posto. Se pensiamo di risolvere un problema, come quello del conflitto israelo-palestinese perché pensiamo di sapere tutto, non funziona. La realtà è straordinariamente complessa, e quello che possiamo è acquisire informazioni e competenze, imparare e farlo sempre meglio, questa cosa, però, significa sapere di più, non tutto, non sapremo mai tutto. Anche l’oggetto più semplice è fatto di infiniti strati, sia fisici, chimici, microscopici, atomici, sia culturali, pensare di dare la versione definitiva di qualcosa è sbagliato. E questo non deve spaventarci: anzi, ci rasserena, altrimenti vivremo sempre nell'angoscia: morirò sapendo di non sapere. E quindi?

Lei scrive che il dubbio le piace perché le permette di ascoltare chi non è d’accordo, uno sport sempre meno praticato.

È vero. Quando siamo in disaccordo e discutiamo, cerchiamo di convincere l’altro che abbiamo ragione. Così però rendiamo inutile la discussione: se ti convinco che ho ragione, non ho imparato nulla. Se invece ascolto davvero, accetto che tu possa dirmi qualcosa che non sapevo, cambiare la prospettiva, aggiungere un pezzo della storia, quindi diventa interessante ciò che tu mi dici più di quello che dico io. A quel punto la discussione diventa interessante: ne usciamo entrambi un po’ diversi, arricchiti.

Oggi, però, il dibattito pubblico sembra dominato da scontri e semplificazioni. Lei, che è diventato una voce molto ascoltata anche fuori dal campo della Fisica, si trova spesso al centro di discussioni, come quelle sulla guerra in Ucraina o sul conflitto israelo-palestinese.

Sì, molti mi dicono: "Stai zitto, parla solo di fisica". E a volte lo penso anch'io, ma credo che chi fa il mio mestiere — un lavoro intellettuale — abbia la responsabilità di riflettere sulle questioni comuni. Le decisioni politiche riguardano tutti. La guerra in Ucraina, per esempio, ci riguarda non solo per ragioni umane – ci sono persone che muoiono -, ma anche perché determinerà il nostro futuro. L’idea che "ci sono persone competenti che sanno come fare" è illusoria: la storia ci mostra che i "competenti" spesso ci hanno portato alla guerra, per poi pentirsi. Penso che l'impegno degli intellettuali arricchisca tutti, io porto il mio punto di vista, argomento, poi si può sbagliare. Ovviamente queste discussioni scatenano emozioni forti: rabbia, dolore, senso d’impotenza. Ma l’emozione non è sempre negativa, se non chiude l’ascolto e ci spinge a guardare i problemi reali.

In che modo lo studio della Fisica, e in particolare della meccanica quantistica, ha influenzato il suo modo di pensare il mondo e l'attualità?

Molto, anche se non direttamente. Io mi occupo di gravità quantistica, e la mia vita quotidiana non cambia per questo. Il lavoro di tutta la mia vita è stata centrata sulla Fisica fondamentale, quindi su quello che non sappiamo, sul bordo della conoscenza, sul cuore di questa rivoluzione che c'è stata, ovvero della meccanica quantistica e della relatività generale. La fisica del Novecento ha scardinato la visione antica del mondo, e sulle questioni generali del mondo, questa radicalità con cui la Natura organizza le sue cose mi ha dato un'apertura mentale enorme su tutti gli aspetti della vita. Capire che la natura è più complessa di quanto immaginassimo, che c'è un'apertura alla possibilità di cambiare le cose, anche concettualmente, che penso abbia influito nella mia vita, ma al contempo non mi ha portato a un senso di confusione e di angoscia.

In che senso?

Rendermi conto che le domande eterne come "Cosa esiste? Cosa è la realtà? Cosa è la verità?" sono un po' vuote, non sono quelle che ci interessano, mi ha reso più sereno. E mi ha rasserenato anche scoprire, riguardo ai temi etici, che le nostre scelte morali sono reali, ma non per questo un cattivo riflesso di un assoluto, un giusto o sbagliato che sta fuori di noi. Questo ci permette di fare scelte morali senza l'angoscia di chiederci se una cosa sia veramente bene o veramente male: la morale è quella cosa per cui ci agitiamo nella nostra vita, anche perché spesso davanti a noi non c'è la scelta tra due opposti, ma, per esempio, tra un bene e un altro bene, o un male e quello minore. Tutto questo mi ha dato più serenità ma anche più flessibilità.

E questo cambia anche il suo rapporto con la morte?

Sì. Sono convinto che dopo la morte non resti nulla di me, se non il ricordo, che poi svanirà. Ma non lo trovo angosciante. Mi penso come un processo che dura per un po’, con le sue gioie e i suoi dolori. Non penso a me stesso come a una entità individuale che bisogna salvare perché farlo è la cosa più importante: lo è fuggire da una tigre che vuole mangiarmi, ma non evitare la morte come obiettivo. Io non sento la morte come un'angoscia profonda, mi spaventa l’idea di soffrire, non quella di sparire.

Com'è stato diventare famoso?

Un po’ bello e un po’ difficile. È bello perché siamo tutti vanitosi: quando qualcuno mi ferma per strada e mi dice "grazie", mi esprime apprezzamento vero, è una gioia immensa. Mi fa sentire anche meno solo, perché sono sempre stato un solitario nella vita. Ho amici e relazioni sociali, ma nel modo di pensare, per esempio, sono sempre andato per conto mio: ho sempre avuto un percorso indipendente, e sapere che le mie idee risuonano negli altri, che leggono i miei libri, è bellissimo e mi fa sentire meno solo.

E in cosa è difficile, invece?

È difficile perché non sono la mia immagine pubblica, che è solo un pezzetto di me. A volte sento uno scollamento tra come sono e come mi dipingono. Per esempio, ricevo decine di messaggi e inviti ogni giorno, non riesco più a rispondere a tutti, e questo mi dispiace perché vorrei dire sì a tutti. A volte sento un po' il peso di questa cosa, ma in generale sono contento che sia successo: cerco di usare questa visibilità per dire qualcosa di buono.

È stato molto criticato per la sua posizione sulla Russia.

Anche per la Palestina, però.

Certo, il punto è spesso sulla differenza tra le due, tra aggressori e aggrediti. Le hanno dato del filo-putiniano, ma penso che non si definisca in questo modo.

Assolutamente, per carità, non mi piace proprio Putin. Io penso che il problema oggi sia capire come uscire dai problemi, non solo come analizzarli. La lettura della storia attuale come uno scontro tra una parte aggressiva e cattiva, che vuole il potere, e un'altra parte buona e gentile, che vorrebbe solo la democrazia, è profondamente fasulla. Non è così che stanno le cose, non è così la realtà. Indipendentemente da quanto ci piaccia o meno Putin, questo non c’entra. Se in Russia ci fosse un altro sistema politico sarebbe lo stesso. Sa qual è il problema principale?

No, mi dica.

È che ci stiamo demonizzando a vicenda sempre di più. E intanto c’è tantissima gente che spinge per andare verso la guerra, verso una guerra ancora più grande di quella che già c’è. E nella guerra in molti ci guadagnano. Non solo l'industria delle armi, che in questi ultimi decenni ha fatto miliardi e da cui la politica ha attinto risorse, ma anche tutta un'altra economia parallela che prospera in questa situazione. E noi, ciechi, andiamo incontro a un'altra catastrofe colossale — come abbiamo sempre fatto in Europa. Ogni volta c’è una giustificazione morale altisonante, ma in realtà ciò che succede è molto più semplice: dietro ci sono interessi enormi, come ha scritto anche Francesca Albanese in un nuovo rapporto straordinario all'ONU che racconta in questi termini cosa sta davvero succedendo nei territori occupati da Israele. Ognuno ha il suo il suo guadagno e sulla pelle di gente che ammazziamo.

Quali sono gli interessi, quindi, nel conflitto tra Russia e Ucraina?

L'Europa voleva espandersi e mangiarsi l’Ucraina; la Russia non voleva essere schiacciata ancora di più, aveva paura dei missili. Ognuno ha le proprie "buone ragioni". Ma proprio queste buone ragioni fanno sì che si smetta di ascoltare l’avversario. Anzi, chi prova a dire "ma forse anche l’altro aveva quell'argomento là" viene subito etichettato come amico del nemico: amico di Putin, amico dei terroristi, diventa un mostro. E questo ci porta al conflitto. Io, nel mio piccolo, sto cercando di fare il contrario: di dire qualche parola per invitare a parlarci, invece che spararsi.

Dal generale torno al particolare, ovvero la sua vita: talvolta mi viene da paragonare il suo percorso a quello del professore Barbero…

Apprezzo moltissimo e stimo Barbero, una persona meravigliosa professionalmente e umanamente.

Mentre lui è diventato popolare per la Storia, che frequentiamo tutti, in modi differenti, lei lo è diventato parlando di Fisica, una materia che molti trovano difficile.

Non so precisamente cosa sia successo, se è stato un caso o, meglio, una combinazione di cose. Credo sia successo perché ho sempre cercato nella fisica non solo le formule – che sono importantissime -, ma ciò che ci dice sul mondo. Poi ho sempre letto e scritto molto, ho amato la letteratura, la filosofia, sono stato curioso e multiforme, leggevo e mi occupavo di tutto e questo mi ha aiutato a fare da ponte tra scienza e vita.

Come mai Le sette brevi lezioni di fisica hanno avuto questo successo?

Credo perché la Scienza non è presentata come una scatola chiusa, ma come parte della nostra curiosità, delle nostre passioni, della nostra vita. Ma io sono quello più stupito di tutti.

Come ha scelto di studiare fisica oltre alla curiosità per il mondo?

Per caso, in tre tappe. All’università volevo fare Filosofia, ma mi sembrava troppo stantìa, per com'era insegnata nelle Università. La Fisica, invece, sembrava un sapere nuovo sulla realtà, e mi sono iscritto. Il secondo passaggio è stato diversi anni dopo, all'università facevo politica, correvo dietro alle ragazze, viaggiavo, insomma facevo di tutto fuorché fare il bravo studente. Poi a un certo punto ho studiato delle cose e le ho trovate fantastiche. Studiando Einstein, me ne sono innamorato. Il terzo passaggio, determinante, è stato specifico: un giorno ho trovato in biblioteca un fascicolo sulla "gravità quantistica", il problema aperto di combinare le teorie di Einstein e i quanti. Non capii quasi nulla, ma compresi che lì c’era il cuore di una domanda fondamentale: cos’è davvero la realtà? E decisi che avrei dedicato la vita a questo.

Lei ha viaggiato molto. Quanto l’ha formata questa dimensione nomade?

Moltissimo. Io vengo da una famiglia strana in cui ero figlio unico, con una madre che non lavorava. Da bambino mia madre — una donna intelligente e molto affettuosa — si rendeva conto del rischio di avere un bambino imprigionato in una gabbia come un coniglietto, quindi fin da piccolo ha cominciato a mandarmi in giro da solo. D'estate, senza genitori, mi mandava a casa di amici o in alcuni college estivi, perché dovevo imparare a stare da solo. Ma iniziò che avevo tre o quattro anni. A otto mi spedirono in Inghilterra per due mesi. Così ho imparato presto a cavarmela. A tredici o quattordici anni partii da solo per Napoli, fu un'esperienza molto bella: a Roma mi rubarono tutti i soldi, ma decisi di non tornare indietro. Feci l'autostop, presi un passaggio da un camion e ci arrivai comunque, tredicenne, magrolino, senza soldi, senza sapere dove dormire, non conoscendo nessuno e lì ho capito che Napoli è la città più straordinaria del mondo, perché mi ha accolto a braccia aperte. Fui accolto da una città meravigliosa, dove tutti mi aiutarono. Da allora ho un amore profondo per questa città: è una città in cui l'umanità e la generosità sono vive.

Quali sono gli incontri che le hanno cambiato la vita?

Fin da giovanissimo ho avuto esperienze che mi hanno segnato molto. A sedici anni, per esempio, sono andato in autostop da Parigi a Sofia, attraversando tutta l’Europa. Allora c’era ancora l’Unione Sovietica, la cortina di ferro, e la Bulgaria era un paese socialista. Ma, a differenza della Cecoslovacchia — dove si sentiva fortemente il peso dell’oppressione russa — la Bulgaria era tradizionalmente filorussa, e viveva il socialismo in modo più sereno. È stata una grande scoperta politica. Mi resi conto che il mondo comunista era completamente diverso da come lo raccontavano in Italia o in Francia. Ma, soprattutto, scoprii che anche lì si raccontava l’Europa occidentale in modo completamente distorto. C’era una simmetria perfetta nella falsificazione: due narrazioni opposte, entrambe fasulle.

Propaganda reciproca.

Esatto, e questa esperienza mi aprì gli occhi molto presto. Oggi ritrovo quella stessa dinamica, in forme ancora più spaventose: leggo i giornali cinesi e quelli americani e vedo come parlano gli uni degli altri. Conoscendo sia l’America che la Cina, so che entrambi i racconti sono falsi. Questa è stata una delle esperienze iniziali che mi hanno formato. Poi, nella vita, ho incontrato tantissime persone, anche grazie al mio lavoro — negli ultimi anni sempre di più, di ogni tipo e genere. Non so se tutti abbiano avuto un'influenza su di me, ma sono stati incontri bellissimi.

Oggi hai la possibilità di incontrare praticamente chiunque. Esiste qualcuno — magari nel mondo “pop”, in senso ampio — che stimi al punto da desiderare di conoscerlo, ma non ci sei ancora riuscito?

Forse tutti quelli che avrei voluto incontrare sono già morti (ride, ndr). Mi piacerebbe molto parlare con dei politici. È più difficile, ma mi piacerebbe capire davvero cosa pensano, che visione hanno del mondo. Ad esempio, mi piacerebbe parlare proprio con Putin, o con Xi Jinping. Con Xi Jinping in particolare: avere una conversazione vera con lui mi piacerebbe infinitamente. Ovviamente è impossibile — ha cose più importanti da fare che parlare con me — ma mi piacerebbe capirli, perché le loro decisioni influenzano la vita di tutti. Mi sembra che oggi i leader abbiano un'influenza personale molto più grande di qualche decennio fa. Prima, anche negli Stati Uniti, cambiava poco se c’era un presidente o un altro: la direzione storica restava la stessa. Oggi, invece, sembra che le scelte dei singoli possano davvero cambiare il corso del mondo. Mi piacerebbe capire se è vero, e perché fanno ciò che fanno.

Meloni?

No, lei non è che mi interesserebbe molto.

E Trump?

Trump sì. È un personaggio misterioso, secondo me.

E dal mondo dell’arte o della musica c’è qualcuno che ammiri?

Non so, forse anche perché negli ultimi anni ho avuto tanti contatti con l'Arte, e questo ha un po’ colmato la curiosità. Mi è successa una cosa bellissima: un giorno mi è arrivata un'e-mail che cominciava così: "Sono un pittore di 80 anni, ho letto un tuo articolo, mi ha interessato, non è che potremmo parlarne?". Stavo quasi per cancellarla, poi ho visto la firma: David Hockney. Ci siamo poi conosciuti: sono andato a trovarlo in California, a casa sua. È stato un incontro straordinario. Quindi sì, il mondo dell’arte mi si è aperto in modo inaspettato e bellissimo. È un'occasione continua di vedere e parlare con persone straordinarie. Però, se dovessi scegliere qualcuno da incontrare, direi Janis Joplin.