Alessandro Barbero: “Quando racconto torno il bimbo che giocava coi soldatini, San Francesco non è come lo immaginiamo”

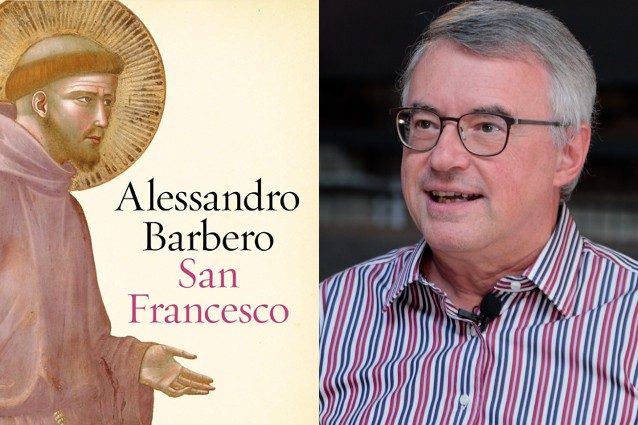

Quando arriva alle OGR di Torino, dove a breve terrà la sua lezione su San Francesco, Alessandro Barbero è esattamente come te lo aspetti, estremamente gentile, ironico, affabulante, tutte caratteristiche che hanno contribuito a renderlo uno dei divulgatori più potenti del panorama nazionale. Benché a renderlo uno dei volti più noti della Cultura italiana è stata sicuramente la sua capacità di raccontare la Storia come nessun altro aveva fatto prima, puntando sulle storie militari (come le Guerre Mondiali, le battaglie come quella di Caporetto, ma anche Waterloo) ma riuscendo a rendere unico anche il racconto del Medioevo. E, in effetti, chi se non lui che nella vita è stato proprio Professore di Storia e medievalista. A Torino ci ha fatti incontrare San Francesco, nel senso che è stata la biografia appena uscita per Laterza a portarci allo stesso tavolino a parlare: e Barbero ci ha raccontato un San Francesco meno noto, quello che risulta dalle varie biografie uscite a ridosso della sua morte e dalla sua autobiografia, immergendo il lettore nell'Italia – più o meno – del 1200, raccontandoci quello che era il contesto e ritraendo il santo più importante d'Italia che, dal 2026, regalerà al Paese un'altra festa nazionale.

Professore, partiamo dalla notizia che il 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, diventerà festa nazionale.

Sì, lo era già in passato, poi naturalmente ci fu l'epoca dell'austerità in cui i governi scoprirono che in Italia non si lavorava abbastanza, quindi furono tagliate un po' di feste. Si vede che adesso lavoriamo di nuovo molto e quindi ci possono fare questo regalo.

La prendo un po' alla larga: avrebbe mai immaginato di girare l'Italia, in teatri pieni, con migliaia di persone in ascolto?

Eh no, non sono mica San Francesco, il quale già da giovane diceva "Un giorno tutti mi ascolteranno". No, non l'avrei mai immaginato neanche lontanamente.

Come è avvenuto?

È stato graduale, hanno giocato più fattori. C'è stato Piero Angela che a un certo punto mi ha proposto di lavorare con lui, è stato un grande privilegio, poi ci sono state poi anche le Lezioni di Storia inventate dalla Laterza. Effettivamente negli ultimi anni c'è stato questo salto di qualità, e sono arrivate le folle adoranti (ride, ndr).

Crediamo di sapere tanto di San Francesco, ma cos’è che pensiamo di conoscere di lui ed è sbagliato?

Bisognerebbe sapere che cosa sa la gente di San Francesco. Io penso che tutti abbiano in testa il Santo che parla con gli uccellini e gli fa la predica e in generale penso che ci si immagini uno sempre lieto, che sparge intorno a sé la letizia.

E non è così?

Alcune di queste cose sono inventate di sana pianta, perché la storia del lupo di Gubbio, con tutta la buona volontà, anche se è bellissima, non è vera, non si spiegherebbe perché per 100 anni nessuno ne ha saputo niente. Ovviamente è storia anche quella, nel senso che è la storia del mito di San Francesco.

Cosa è vero?

Amava gli animali e gli uccellini, in particolare, pare si sia fermato in mezzo a un prato pieno di uccelli, quelli si sono messi a guardarlo e lui ha parlato con loro, anzi più che parlare ha predicato, ma non perché fosse un animalista, piuttosto perché in tutto quello che esiste vedeva l'impronta di Dio.

Lui considerava creature anche gli oggetti inanimati, a cui predicare.

Tutto è creatura effettivamente: l'acqua, le pietre, il fuoco, il sole, la morte, che loro evidentemente visualizzavano.

Ma San Francesco era veramente sempre lieto e gonfio di gioia, con gli uccellini attorno?

Ma no, Francesco era uno che si è tormentato molto e che è morto tormentato.

Come si muove uno storico su documenti del genere? Cosa l'ha appassionata della sua storia?

In questo caso non si tratta di compulsare vecchie pergamene, tutto ciò che esiste di antico su San Francesco è stato pubblicato, commentato, studiato, quindi si lavora comunque con testi ben conosciuti, editi.

Quindi cos'è che fa la differenza?

Quello che è l'aspetto fondamentale del nostro lavoro, ovvero cercare di capire cosa è successo, chi erano i nostri interlocutori e cercare di capire cosa aveva in testa, cosa voleva, ognuno di quelli che ci hanno raccontato San Francesco. Poi non è che mentissero consapevolmente, però chiunque racconti una storia lo fa dal suo punto di vista. In questo caso il fascino sta nel fatto che, alla fine, se uno fosse onesto dovrebbe dire di non sapere chi fosse davvero San Francesco.

Neanche quello che racconta lui di sé, quindi.

Nemmeno le cose che racconta lui, che ha lasciato un testamento in punto di morte in cui ha rievocato gli inizi della sua vicenda. Però sono le cose che vuole che sappiamo di lui, vuole che lo vediamo così. In tutti i lavori di storiografia, quello è l'aspetto affascinante: hai delle fonti, devi lavorarci e cercare di capire attraverso i punti di vista e a volte le menzogne spudorate dei tuoi testimoni quello che probabilmente è successo davvero oppure quello che questi testimoni avevano in testa, perché in fondo è un viaggio nelle teste degli uomini del passato.

Mi affascina molto il rapporto col Potere di Francesco che parlava con i Papi, con i vescovi, che gli davano retta…

Sì, magari un po' a fatica…

Certo, però fa strano, con l'idea che abbiamo oggi di quell'ambiente, che un uomo come lui potesse avere accesso alle stanze del Potere.

Il Potere a quell'epoca era più accessibile di oggi. Il Papa era l'uomo di potere più importante del loro mondo e per arrivare a parlare con lui dovevi passare attraverso gli uscieri e pagare bustarelle, però comunque chi aveva il Potere, nel Medioevo, si sentiva responsabile nei confronti della gente. Non soltanto il Papa, ma anche i re, all'epoca, erano un po' più accessibili di quanto non siano i potenti di oggi. E poi la Chiesa, in particolare, aveva imparato che bisognava stare attenti a non cacciar via la gente.

In che senso?

Sono secoli in cui la società europea è in ebollizione, in fermento, si muove tutto, tutto cresce: le città sono piene di cantieri, la gente si sposta, c'è chi fa un sacco di soldi, si fanno un sacco di scoperte, di innovazioni e in questo mondo anche la vita religiosa non è più addormentata come era stata a lungo, c'è più gente che sa leggere e ha voglia di discutere. E visto che sono tutti credenti gli piace discutere di religione ed esiste anche un'estrema libertà di critica, di discussione. Pensi a uno come Dante, che è cristiano fino al midollo, essere cristiano è la sua idea identità, e nonostante ciò tutti i Papi che ha conosciuto li mette all'inferno.

Mi permetta una digressione, improvvisamente la sua figura è diventata molto popolare. Dalle aule delle università si è trovato a parlare a migliaia di persone. Come si affronta un successo travolgente?

Se dobbiamo parlare di me, ho avuto un'esperienza che mi è stata utilissima, in questo senso, e che tanti ragazzi che mi incontrano oggi e si illuminano perché mi riconoscono e mi chiedono se possono fare un selfie, neanche conoscono. Trent'anni fa ho vinto un Premio Strega (col libro "Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo", ndr), che nel mondo della Cultura italiana è una cosa che ha un certo un certo peso. Quindi già da giovanissimo mi è capitata questa cosa straordinaria di essere sotto i riflettori, richiestissimo, tutti mi volevano, fino a quando, un anno dopo, un altro ha vinto un altro premio Strega e di me non è più importato niente a nessuno. Quella cosa è stata molto istruttiva.

Mi sta dicendo che ha vissuto quello che vivono i vincitori di talent?

Esattamente, quindi ho preso con molta tranquillità quello che è successo dopo. La cosa fondamentale è imparare a ritagliarsi dei pezzi di vita privata che rimangono non toccati e non modificati da tutto questo.

Quando è arrivata la chiamata da parte della storia e del Medioevo? Il suo Wikipedia comincia dal suo diploma, prima cosa è successo?

La passione per la Storia c'è sempre stata, ero un bambino che giocava a soldatini, costruiva modellini di aeroplani e andava matto anche per i libri in cui si parlava di guerre, di battaglie, oltre che per le riviste: posso dire di aver imparato a leggere su Storia illustrata, che era una rivista molto ben fatta, degli anni 60, a cui mia nonna era abbonata. Ancora adesso ho il ricordo di quell'emozione, da bambini ci vuol poco per emozionarti, bastano certe copertine di una rivista: un numero di Storia illustrata con il titolo "50 anni fa la Prima guerra mondiale" mi fa venire i brividi ancora adesso. In quel tipo di Storia, quella militare, ci sono stato immerso fin da bambino. Poi al liceo ovviamente scopri il mondo, e ho scoperto tante altre cose.

Tipo?

La linguistica, per esempio, che per un certo momento mi è piaciuta più di tutto. Però è stato ancora al liceo che il Medioevo mi ha acchiappato.

Cosa l'ha affascinata del Medioevo? Perché ha deciso di specializzarsi, studiarlo, insegnarlo?

In realtà è una risposta a posteriori, perché allora, semplicemente, ho letto qualche libro, come La società feudale di Marc Bloch e mi sono detto: "All'università voglio studiare questo". Erano quei tempi beati in cui un ragazzo che si iscriveva all'Università veniva considerato adulto, aveva 4 anni per fare 20 esami e sceglieva lui il percorso, cosa studiare, così ho fatto tre volte Storia medievale A, due volte Storia medievale B, due volte Istituzioni medievali. Oggi ai ragazzi che arrivano diciamo che sono bambini piccoli e gli diciamo noi cosa studiare: al primo anno Letteratura italiana, Linguistica, una Storia, etc. Io non sarei mai diventato un medievalista se l'università fosse stata organizzata così.

E invece…

Invece mi sono laureato avendo studiato praticamente solo il Medioevo. Poi erano altri tempi anche da un altro punto di vista: ho avuto l'aiuto fondamentale del mio maestro, Giovanni Tabacco e l'aiuto di un maestro, nella carriera universitaria, è indispensabile: io ero un ricercatore universitario a 25 anni, di ruolo, non perché fossi più bravo degli altri, solo perché allora era normale. Oggi si diventa di ruolo a 45 anni. Insomma, io ho fatto quello e basta e poi dopo un po' di tempo ho scoperto che non interessava solo a me, il Medioevo, ma anche a un sacco di altra gente.

Negli ultimi anni lei è stata una voce fondamentale per tantissimi ragazzi anche per quanto riguarda non solo il Medioevo, penso a Caporetto e a Waterloo…

Eh, ma è sempre storia militare, è tornato il bambino che giocava coi soldatini.

In fondo è quello il fil rouge che lega tutto…

Del resto sono ancora le cose che appassionano tutti. È impressionante come non solo la Seconda, ma anche la Prima guerra mondiale, che sembrava una roba dimenticata, è tornata. Nelle famiglie, ormai, c'è molto questa cosa dei nonni: a me scrive tanta gente che mi dice di aver ritrovato le lettere o il diario del nonno, del bisnonno, chiedendomi cosa ci possono fare.

Quando mi capita di parlare con dei suoi colleghi storici, si parla molto della memoria, di come più si va avanti e più si perdono le testimonianze delle persone che vivono ed è importante che emergano voci che la rendano anche fruibile.

Noi storici di mestiere cerchiamo anche di spiegare che la memoria è una cosa importantissima, però bisogna stare anche attenti. Perché di memoria ognuno ha la sua. E lo vediamo nel mondo di oggi, in cui i posti più spaventosi, dove stanno succedendo le cose peggiori, sono proprio quelli in cui ci sono popoli ostili l'uno all'altro che hanno memorie opposte. Ognuno ha solo la memoria delle atrocità che ha subìto e si rifiuta di ricordare quelle che ha fatto o ammettere quelle che sta facendo, quindi il nostro mestiere in quello sarebbe anche importante, benché non è ben chiaro quanto ci stiano a sentire.

Citava alcuni conflitti attuali – parliamo della guerra tra Russia e Ucraina e del conflitto tra Israele e Palestina -: si riescono a mantenere i panni dello storico guardando quello che succede nell'attualità? Si può scindere l'uomo dallo storico?

Conflitto, esatto, perché lì non si può neanche dire che sia una guerra. La risposta, comunque, è no, naturalmente. A un certo punto è entrata nella storia umana l'ideologia, che c'era anche prima, certo, perché le Crociate o le guerre di religione sono legate a un certo tipo di ideologia, però l'ideologia religiosa oggi non la sentiamo più in Occidente. Noi del mondo cristiano non sentiamo più questa cosa per cui vale la pena ammazzare, mentre per il fascismo o per il comunismo magari sì, lo possiamo ancora capire. Da quando nella Storia sono entrate quelle ideologie lì, dalla rivoluzione francese in poi, in realtà lo storico parteggia. Io non posso raccontare la storia della Comune di Parigi senza schierarmi con quelli che si sono fatti fucilare sulle barricate.

Forse raccontando il conflitto Russia-Ucraina o raccontando quello che succede in Medio Oriente è un po' più complesso perché su di sé attira pro e contro, mentre parlare della Comune, oggi, è un po' più facile.

Sì, anche se non c'è cosa che non sia divisiva, ma il punto è che i conflitti di oggi non si possono ancora raccontare, non solo perché finché non sai come è andata a finire ti manca un pezzo, ma anche perché l'accesso alle informazioni – non uso il termine fonti, che è il termine che usiamo noi – lo vediamo tutti: in un mondo in cui in apparenza abbiamo infinite informazioni, in realtà su quei conflitti di cui stiamo parlando abbiamo una marea di roba inutile, di robaccia, di propaganda, censura, quindi è difficile fare Storia a quel punto. In futuro, se va tutto bene, succederà come succede già adesso per conflitti anche relativamente recenti, penso alla guerra delle Falkland, dove ormai è tutto desecretato: abbiamo i verbali delle riunioni, gli appunti a margine della signora Thatcher, poi avranno buttato via un sacco di roba che non volevano che vedessimo, però tanta roba che in quel momento nessuno avrebbe avuto, oggi l'abbiamo.

Ho finito di leggere pochi giorni fa Uomini comuni di Christopher R. Browning sul Battaglione 101, quindi questi riservisti della polizia tedesca che hanno preso parte attiva alla soluzione finale degli ebrei. Erano uomini comuni che facevano gli artigiani nella vita e si sono trovati a dover ammazzare altre persone, o anche solo a girare lo sguardo da un'altra parte, e questo libro si chiede come sia possibile che persone normali poi agiscano in quel modo lì, pochi erano quelli che si rifiutavano. Oggi siamo di fronte a quelli che molti definiscono un genocidio…

Ci sono definizioni ufficiali, che lasceranno il tempo che trovano, ma esistono.

E in questo genocidio mi sembra che il ruolo delle persone comuni sia devastante.

Partirei da dove è partito lei, cioè quelli che commettono le atrocità. Perché mi sembra che ci sia un insegnamento, anche in quello che succede oggi e cioè che non c'è alcun dubbio che in un contesto di guerra, in cui hai un'infinità di persone armate e che hanno ordine di commettere violenze, diciamo anche in una guerra fatta in modo "carino", in cui devi ammazzare "soltanto" i soldati nemici, hai comunque una marea di persone a cui dici che in quelle circostanze specifiche ammazzare è legittimo. E lì è chiaro che il tasso di violenza e di brutalità cresce e – uso la frase antipatica "La storia ci insegna", ma semplicemente perché è successo e succede sotto i nostri occhi -, non importa a che popolo appartieni, a che cultura appartieni, può sempre succedere che in quelle circostanze uomini comuni commettano atrocità anche spaventose. Per cui se uno si chiede: i giapponesi hanno commesso atrocità spaventose nella Seconda Guerra Mondiale? Certo, ma gli americani no? E certo che anche gli americani ne hanno commesse, così come i tedeschi ma anche gli italiani e i russi, certo.

E quindi?

Quindi a quel punto ti devi anche dire che ci sono società e sistemi in cui vieni incitato a fare queste cose e ce l'hanno proprio come programma, vedi la Germania nazista, altri in cui vieni incitato anche se magari non ne è il programma, tipo l'Italia fascista, e altre in cui almeno ufficialmente ti dicono che non dovresti farle, e benché questo possa sfociare nella pura ipocrisia, fa un minimo di differenza. Per cui comunque aver combattuto nelle SS o nell'esercito americano, durante la Seconda guerra mondiale, un po' di differenza da quel punto di vista lì la fa.

Non le fa strano che in una società in cui abbiamo continuamente sotto agli occhi le immagini di migliaia di morti ci sia una giustificazione continua?

Vedere questa cosa sullo schermo non è come vederla dal vivo, usiamo lo stesso verbo, ma è un'altra cosa. Ma parliamo delle atrocità, lasciamo stare quelli che le fanno, abbiamo capito che non è che perché tu non sei tedesco o russo ma sei americano o israeliano, allora si può essere sicuri che non commetterai atrocità contro i civili. Non è così. Noi che siamo a casa viviamo in un momento in cui è forte la sensazione di non poter far niente, tranne protestare, scendere in piazza finché te lo lasciano fare, o firmare appelli. Poi per carità, ci sono anche quelli che sono partiti in mare, però hai la sensazione che queste cose le puoi fare, ma quando le facciamo – e io ne ho fatte ben poche – è più per dire ti dovrai vergognare un po' meno che non nella speranza che il Potere si lasci impressionare.

Non c'è niente da fare?

Il Potere oggi sembra veramente impermeabile, vive chiuso in una bolla di propaganda, crede forse alla sua stessa propaganda e comunque è ossessionato dal dover nascondere le proprie responsabilità. Il problema è che il Potere vive in un mondo che si è inventato, in cui ci sono i buoni e i cattivi, per definizione, e sono sempre gli stessi, sempre e comunque o qualunque cosa facciano, gli uni restano sempre buoni e gli altri sempre cattivi e il passato non esiste, è cominciato un certo giorno di ottobre o un certo anno degli anni 20.

Come è cambiato il suo rapporto col Potere e quanto questa cosa può influenzarla? A lei che non ha social, tra l'altro.

La risposta è semplicissima, perché io ho una linea assolutamente ferma e incrollabile, che quando sono ottimista mi dico che è stata una scelta straordinariamente saggia, mentre nei momenti di pessimismo mi dico che è una forma di fuga, di vigliaccheria, però comunque ci rimango attaccato: io non leggo niente, non so niente. Ai rari conoscenti che ogni tanto mi scrivono dicendo: "Ah, ti esprimo la mia solidarietà per l'attacco che ti ha fatto X", rispondo sempre "Non sono contento che tu mi faccia sapere che X mi ha attaccato, non lo sapevo e non lo voglio sapere".

Questo vale anche per i colleghi, altri intellettuali, insomma, che si esprimono e che prendono posizione?

Se sto discutendo con una persona, faccia a faccia, mi fa piacere discutere. Per il resto non mi interessa nulla. Io non leggo niente, non solo non ho i social, ma non vado mai a vedere i commenti che mi riguardano.

È un modo per sopravvivere?

È una cosa di cui sono molto contento, anche se mentre lo dicevo oscillavo più verso il pessimismo, è un po' una forma di vigliaccheria probabilmente. L'alternativa, però, è che uno dovrebbe rispondere e dire "guarda che stron*o quello lì", ma abbiamo altre cose da fare nella vita.

Le è mai venuta voglia di rispondere e poi si è morso la lingua?

Poco. Poi, per carità, una volta o due è successo, anche di recente, provocato da Marco Travaglio, ho fatto un trafiletto di risposta a una cosa molto stupida. Nel mio mestiere di storico mi è capitato in passato di avere delle polemiche scientifiche con dei colleghi, sono polemiche che si riesce a fare senza togliersi la stima, però, in quei casi.

Sono polemiche con persone di cui si ha stima quindi.

Sì, anche se a volte non hai tanta stima del collega che non ha capito che la tua visione della cavalleria del XII secolo è giusta e la sua è sbagliata (ride, ndr), però rimane una cosa molto più civile delle cose di cui stiamo parlando adesso.

Torniamo a Francesco: qual è il punto di svolta della sua vita? Quando si spoglia degli averi o l'incontro con lebbrosi?

Lui dice dice che è l'incontro coi lebbrosi, e lo fa proprio nel suo testamento. Vuole raccontare come ha cominciato, perché i frati devono sapere che è quella la strada da seguire, quindi lui racconta come viveva assieme ai primi frati, quando non avevano davvero niente, dormivano davvero nelle capanne e lavoravano.

E i lebbrosi sono una prova di Dio…

La sua autobiografia comincia proprio dicendo quand'è che lui è diventato quello che è diventato, perché fino a 25 anni era un un ragazzo ricco, che faceva un sacco di soldi, che si divertiva un mondo, faceva le feste, banchetti, per questo gli importa ricordare che è Dio che l'ha tirato fuori, è lui che gli ha fatto incontrare i lebbrosi.

Mi spiega il rapporto misogino di Francesco con le donne? È lui a portare Chiara a spogliarsi della ricchezza, ma a un certo punto decide che deve tenerle lontane.

Quella è una delle cose che più mi hanno colpito ma me la spiego come una sua contraddizione: negli ultimi anni non poteva più lottare contro tutto il mondo e il mondo intorno a lui non vedeva volentieri dei movimenti in cui uomini e donne vanno insieme, in cui le ragazzine scappano di casa. Quindi secondo me alla fine si è lasciato un po' convincere che della vicenda di Chiara, e del ruolo che aveva avuto era meglio non parlarne più troppo.

Nessun biografo ne accenna, infatti.

Esatto, i suoi primi biografi tengono nascosta la storia di Chiara e delle sue compagne. Francesco, quindi, nelle opere, negli scritti dei suoi ultimi anni di vita appare misogino, nella Regola è durissimo, dice che frequentare le donne è pericoloso, e lo è avere rapporti con loro. Poi, certo, se le suore di Santa Chiara – o in generale le penitenti – gli chiedono consiglio glielo si può dare, però dice comunque di stare alla larga, non guardarle.

A raccontare del loro rapporto, infatti, è Chiara.

Quello che predicava Francesco sulle donne, infatti, è in contrasto con quello che si ricordava Chiara, e con quello che ha raccontato lei e hanno raccontato le sue sorelle: quando hanno canonizzato Chiara, Francesco era morto da 27 anni a quel punto, loro dicono che Francesco le ha aiutate tantissimo.

In che modo?

Francesco le ha accolte, le ha tagliato i capelli, che era il segno che le riconosceva come penitenti e quindi uscite dalla vita normale e sotto la protezione della Chiesa. Chiara insiste sempre che loro sono le figlie di Francesco, che lui c'è sempre stato, le ha seguite, aiutate. Evidentemente Chiara e le sorelle l'hanno un po' mitizzato anni dopo la sua morte e lui, di suo, deve avere sentito delle pressioni.

Come mai secondo lei è dovuto aspettare così tanto per avere un Papa che scegliesse il nome Francesco?

Vogliamo dire che i Papi finora sono sempre stati molto umili e non osavano mettersi sullo stesso piano? Però questa sembrerebbe una critica a Bergoglio, mentre io non sono credente, ma sono stato molto contento quando scelse di chiamarsi Francesco.

Oggi si canonizza un ragazzo con pochi "miracoli", mentre per San Francesco se ne cercavano sempre di più, c'era bisogno di dimostrare che veramente meritava, era un santo. L'impressione che si ha, che alcuni hanno avuto, è che ci sia bisogno di dare nuova linfa all'Istituzione ecclesiastica.

Ma la Chiesa, poveretta, deve vivere in un mondo che è completamente cambiato: è l'unica istituzione che esiste da 2000 anni e ha dovuto adattarsi continuamente ai cambiamenti del mondo. Negli ultimi secoli la sfida è molto più dura, la Chiesa deve vivere in un mondo in cui la religione, per un sacco di gente, non è più una cosa importante e in cui anche i credenti, sospetto, non sono più così convinti come erano loro che ci siano il paradiso, l'inferno e il diavolo. E i miracoli. E quindi è chiaro che in questo contesto anche l'idea di santità è cambiata. Credo che se facessimo un sondaggio e chiedessimo ai credenti di oggi cosa vuol dire essere santi, non credo che la prima risposta sarebbe che è uno che ha fatto dei miracoli.

Nel Medioevo era molto diverso?

Nel Medioevo i miracoli erano ciò che dimostravano che sei santo e lo facevano perché i miracoli non avvengono se non li fa Dio. E allora, se io prego Francesco che guarisca il mio bambino cieco e gli faccia recuperare la vista e il bambino la recupera ne deduci che lui è santo, è in paradiso e Dio lo sta a sentire. Poi la brava gente naturalmente era anche affascinata dal miracolo in sé, in un mondo in cui la medicina faceva fatica ad aiutare la gente – e comunque aiutava i ricchi sostanzialmente -, ed era pieno di ciechi, di storpi, di gente inchiodata a letto. Per questo, vederne guarire ogni tanto qualcuno – perché credo che anche la medicina di oggi lo ammetta che ogni tanto le persone guariscono in modo inspiegabile – li impressionava.

Senta, se dovesse scrivere la sua autobiografia, come comincerebbe?

Non scriverò mai un'autobiografia, questa è l'unica risposta possibile.

(Questa intervista è stata editata per motivi di lunghezza e chiarezza)