Cartabellotta a Fanpage: “Il governo spenda di più per la sanità in crisi, come ha fatto per le armi”

Il Servizio sanitario nazionale è in lento declino, e il rischio è che i cittadini restino privati del diritto alla salute: a fotografare la situazione è il nuovo rapporto Gimbe, pubblicato oggi dalla fondazione Gimbe. Non solo mancano gli investimenti pubblici, ma anche le riforme per convincere il personale sanitario a lavorare nel pubblico, e non passare al privato o andare all'estero. Nel frattempo, la sanità pubblica cresce anche perché molti cittadini la usano per aggirare le liste d'attesa: chi non può permetterselo, spesso, rinuncia alle cure.

Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, ha parlato a Fanpage.it dei contenuti del rapporto e lanciato un appello indiretto al governo Meloni: "Se possiamo impegnarci a investire una certa percentuale del Pil per le spese militari, possiamo farlo anche per la sanità".

Il taglio continuo dei fondi alla sanità

"Il Servizio sanitario nazionale oggi vive una profonda crisi di sostenibilità, che ovviamente ha delle conseguenze importanti su tutti i cittadini, costretti tutti i giorni a liste d'attesa interminabili, Pronto soccorso affollati, migrazione sanitaria, e soprattutto aumento della spesa privata fino alla rinuncia alle cure", ha detto Cartabellotta a Fanpage.it. Uno dei motivi è il "definanziamento" che ha colpito la sanità pubblica negli ultimi quindici anni, per opera di tutti i governi.

Il rapporto Gimbe riporta che con il governo Meloni il Fondo sanitario nazionale è aumentati di 11,1 miliardi di euro in tre anni, dal 2023 al 2025, ma guardando questi numeri in percentuale del Pil si nota che il calo non si è fermato: il Fsn valeva il 6,3% del Pil nel 2022, ed è sceso al 6,1% quest'anno. Nei prossimi anni, la manovra 2025 prevede che scenda al di sotto del 6%.

La richiesta al governo: "L'Italia si impegni come per il riarmo, un aumento costante dei fondi"

Nella scorsa manovra, il governo aveva respinto le accuse sul tema. In più di un'occasione, la presidente del Consiglio Meloni aveva detto che calcolare la percentuale del Pil non era un buon modo per misurare la spesa sanitaria. Una polemica a cui anche la vicepresidente della Camera Anna Ascani (Pd) ha fatto riferimento in modo indiretto intervenendo alla presentazione del rapporto Gimbe: "Invece di fare la guerra ai dati e ai numeri, bisognerebbe fare la guerra ai tagli e alla povertà, in particolare a quella che impedisce alle persone di curarsi". Cartabellotta ha detto a Fanpage: "Se la misuriamo soltanto in termini assoluti, diamo una prospettiva di breve termine. A noi serve una prospettiva di medio e lungo termine, perché se la sanità è stata definanziata per circa quindici anni, adesso ci vuole un piano di rifinanziamento di almeno dieci-quindici anni".

Quello che serve, al di là delle cifre di una singola legge di bilancio è "un rilancio progressivo e costante del finanziamento pubblico". Per questo, "non basta aggiungere cinque o sei miliardi nella prossima manovra. Questa legge di bilancio, o la prossima, devono definire un progressivo rilancio del finanziamento pubblico che pubblico che a poco a poco coprirà anche il gap sul Pil" rispetto al passato. "Altrimenti ogni anno a settembre-ottobre staremo a discutere se alle sanità daremo uno, due, tre miliardi in più e questo non risolverà i problemi".

Ad esempio, sulle spese militari e per la difesa il governo Meloni si è impegnato con la Nato a raggiungere una certa percentuale del Pil nei prossimi anni. "Dobbiamo farlo anche per la sanità. È una scelta politica che generalmente spetta al governo. Per questo noi chiediamo un patto traversale: un accordo che, a prescindere dagli avvicendamenti di governo e delle ideologie partitiche, metta il rifinanziamento e le riforme della sanità al primo posto".

Le famiglie che passano al privato o rinunciano alle visite

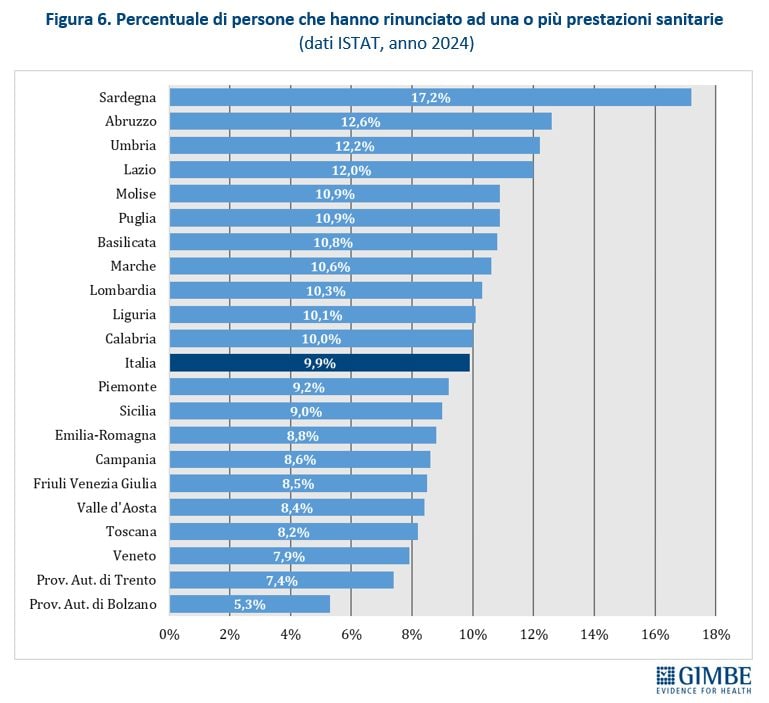

Il rapporto Gimbe ricorda che, secondo i dati Istat, nel 2024 le famiglie italiane hanno speso 41,3 miliardi di euro di tasca propria per curarsi. "Il problema è che la spesa privata non solo aumenta, ma viene anche limitata da fenomeni diversi: il più noto è la rinuncia alle cure", ha spiegato Cartabellotta. "Sono circa 5,8 milioni gli italiani che lo hanno fatto nel 2024: quasi il 10% della popolazione".

Lo scorso anno, quasi un italiano su dieci ha rinunciato a una prestazione medica (una visita, un esame) per vari motivi, tra cui le liste d'attesa troppo lunghe o l'impossibilità di pagare. La percentuale cambia molto in base alla Regione: si arriva al 17,7% della Sardegna, ma anche al 12,6% dell'Abruzzo e al 12,2% dell'Umbria. In fondo alla classifica ci sono Trento, Bolzano e Veneto, tutte sotto l'8%.

Di fatto, ha detto Cartabellotta, a essere preoccupante non è tanto (o solo) il fatto che le famiglie debbano spendere sempre di più per le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno, ma soprattutto che molte "non possano permettersi di farlo".

Bisogna convincere medici e infermieri a lavorare nel pubblico

Un altro problema è la mancanza di personale sanitario. Questo non riguarda i medici in generale: "Secondo i dati Ocse, che includono tutti i medici in attività compresi gli specializzandi, il nostro Paese conta ben 315.720 medici, ovvero 5,4 ogni mille abitanti", si legge nel rapporto. Siamo il secondo Paese in assoluto, nell'Ocse, in questa particolare classifica. Quello che manca, però, sono i medici in alcune specialità specifiche – specialmente nel pubblico. C'è una "fuga continua dal Ssn".

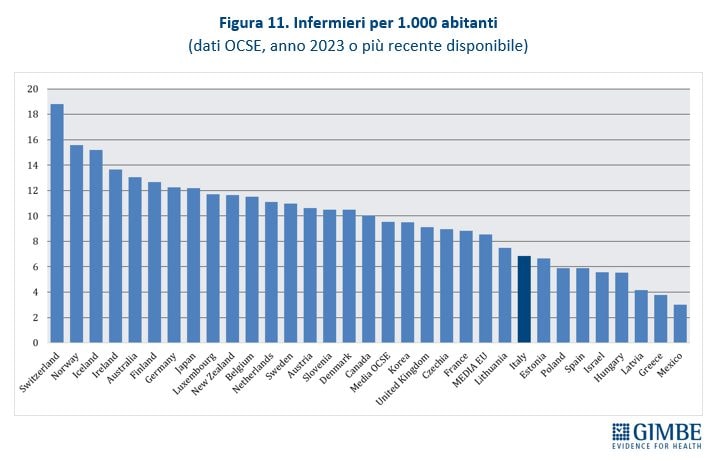

Ma soprattutto, mancano gli infermieri. Ce ne sono 6,5 ogni mille abitanti, mentre la media Ocse è di 9,5. È una professione che attira sempre meno: per questo anno accademico, ci sono state più domande che posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica (92 domande ogni cento posti).

"Quello che è importante che i soldi vengano utilizzati anche per rendere più attrattive, anche dal punto di vista economico, tutte le carriere nel Servizio sanitario nazionale, perché oggi vediamo una fuga dal servizio pubblico", ha detto Cartabellotta. "Anche il tetto di spesa, di cui per tanti anni abbiamo discusso come un limite allo sviluppo del capitale umano, in realtà in alcune Regioni, in alcune ASL è quasi anacronistico: i concorsi vanno deserti, quindi anche quando ci sono i soldi non ci sono i professionisti".

Questo significa anche, peraltro, che la priorità non era eliminare l'esame di ingresso per la facoltà di Medicina: "Il vero problema non è quanti medici ci sono in Italia, ma quanti medici non ci sono nel Servizio sanitario nazionale. Se noi ne produciamo di più, in questa situazione, rischiamo di usare denaro pubblico per formare più professionisti che però poi non resteranno a lavorare nel pubblico".