Taiwan, Ucraina, dazi e terre rare: perché il vertice Trump – Xi Jinping potrebbe essere stato decisivo

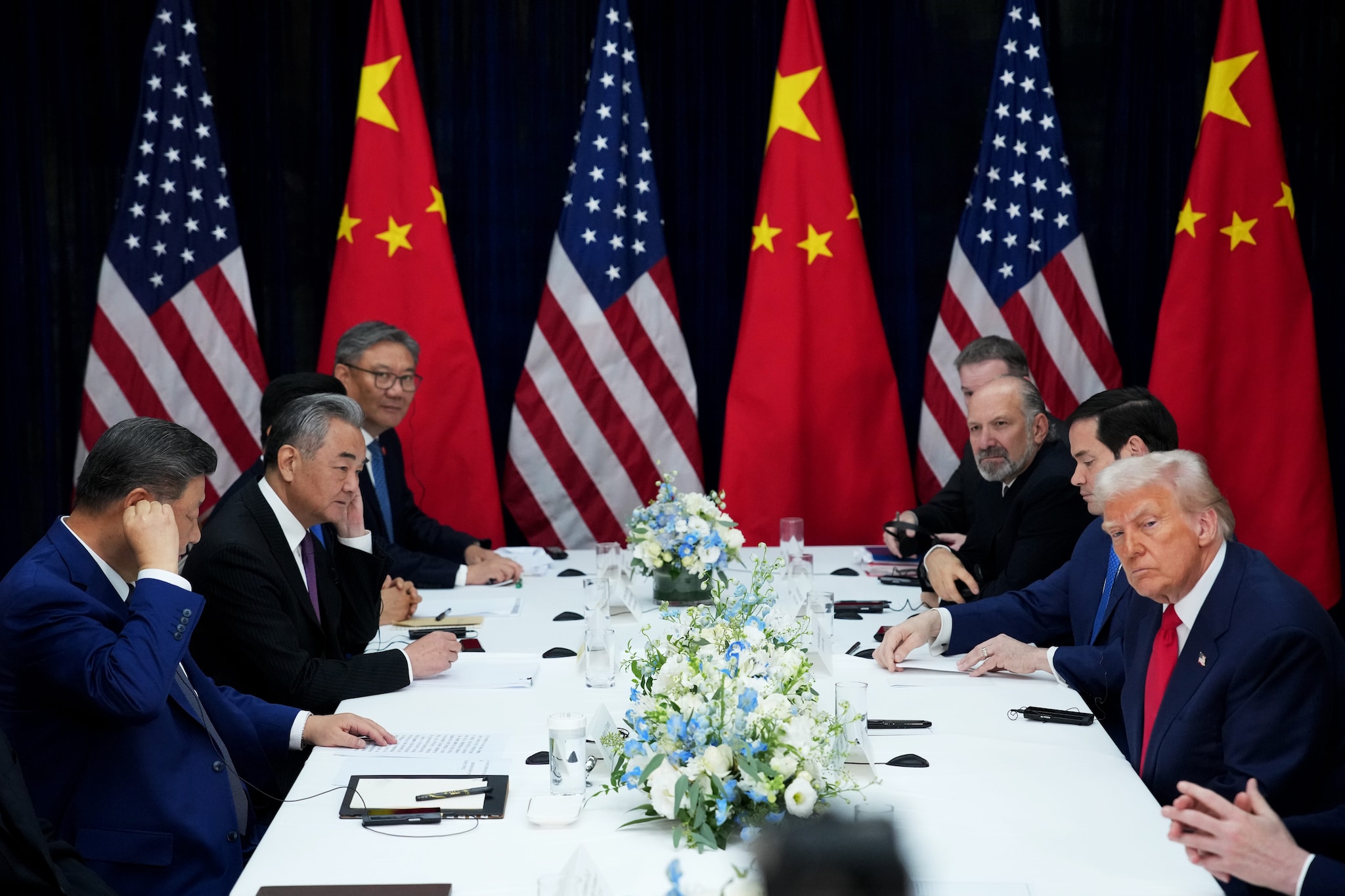

Nelle ultime ore gli occhi del mondo sono stati puntati su Busan: nella città sudcoreana, a margine del vertice APEC, si si sono incontrati nelle scorse ore Donald Trump e Xi Jinping in quello che si annunciava da tempo come un bilaterale decisivo tra la prima e la seconda potenza mondiale, USA e Cina.

I due leader hanno affrontato alcuni tra i dossier più importanti dell'agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina, passando per i dazi, il fentanyl e e il controllo delle terre rare. Il nodo Taiwan, isola cruciale sia per la Cina che per gli Stati Uniti, non sarebbe invece stato affrontato, rinviando la discussione ad aprile 2026.

A margine del vertice il Presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che Stati Uniti e Cina "non sempre la vedono allo stesso modo" ma ha insistito sul fatto che i due Paesi "dovrebbero essere partner e amici". Xi ha poi stabilito un parallelo tra le ambizioni nazionali, affermando che "lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America". Infine, il Presidente cinese ha confermato la sua disponibilità a lavorare per il futuro dei rapporti bilaterali: ha aggiunto infine, rivolgendosi a Trump, di essere "pronto a continuare a lavorare per costruire una solida base per i rapporti bilaterali" e a "creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i Paesi". Fanpage.it ne ha parlato con Giorgio Cuscito, coordinatore della sezione Cina e Indo-Pacifico di Limes.

Nelle scorse ore, a margine del vertice dell’APEC, si sono incontrati Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Partiamo dal tema per noi più caldo: la guerra in Ucraina. La sospensione parziale degli acquisti di petrolio russo via mare da parte di Pechino segna un cambio di passo nei rapporti tra Cina e Russia?

No, non credo che rappresenti un vero cambio di passo. Si tratta di un aggiustamento tattico, non di una rottura. Le importazioni energetiche dalla Russia non si sono interrotte del tutto: continua infatti il flusso di gas e petrolio via terra. Quindi non c’è un taglio netto né tanto meno definitivo. La Cina considera fondamentale mantenere un buon rapporto con la Russia, perché questa relazione è una sorta di assicurazione strategica. Pechino sa che per affrontare la competizione con gli Stati Uniti – o per tentare di trovare un compromesso con Washington – deve avere alle spalle un partner come Mosca. E questo può avvenire solo se la Russia resta un "amico" affidabile e non una minaccia atomica ai confini.

Insomma, quella tra Cina e Russia non è un’alleanza, ma un partenariato di convenienza. Dal punto di vista di Pechino, mantenere la Russia in una posizione subordinata è funzionale alla costruzione di un ordine internazionale a guida cinese. Pechino continuerà quindi ad acquistare energia russa proprio per alimentare un legame di dipendenza. In questo modo la Russia resta utile ma controllabile, e al tempo stesso la Cina preserva la stabilità di un’area cruciale per la sua sicurezza e per i suoi progetti nell’Artico, una regione dove si incrociano anche gli interessi di Washington e Mosca.

L’obiettivo americano però resta quello di separare Mosca e Pechino.

Certamente. Gli Stati Uniti sanno che il contenimento della Cina non può essere pienamente efficace se Pechino e Mosca restano, anche solo parzialmente, allineate in funzione antiamericana. Per questo la strategia di Washington mira a incrinare quel rapporto.

Al vertice però non si è parlato solo di Ucraina. Su cosa si è concentrato il dialogo Trump–Xi?

Pubblicamente, i temi più visibili saranno quelli economici: commercio, tariffe, la questione dell’export di soia americana verso la Cina, e la cooperazione per fermare il traffico di fentanyl verso gli Stati Uniti. Ma la vera partita è più ampia. Pechino vuole porre le basi per una forma di "coesistenza temporanea" con Washington. Xi sa che la rivalità non può essere risolta, ma può essere gestita: il suo obiettivo è guadagnare tempo, consolidare l’autosufficienza tecnologica e approfittare dell’esigenza di Trump di portare a casa risultati concreti sul piano commerciale. In questo contesto, Taiwan resta sulla sfondo. Pechino potrebbe tentare di scambiare una maggiore cooperazione economica con un atteggiamento più morbido degli Stati Uniti sul futuro dell’isola.

Parliamo di Taiwan. Pechino potrebbe davvero usare la leva commerciale per ottenere un ammorbidimento americano?

È possibile. Non subito, ma l’incontro in Corea del Sud è servito a preparare eventuali vertici futuri – probabilmente ad aprile del 2026 – in cui il tema verrà affrontato più apertamente. L’obiettivo di Xi sarebbe quello di spingere Trump a riconoscere esplicitamente che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan. Ma per Washington sarebbe una concessione molto difficile. Un simile riconoscimento rafforzerebbe la narrativa cinese, incoraggiando Pechino a intensificare le proprie attività politiche, economiche e anche militari intorno all’isola. Inoltre, destabilizzerebbe Taiwan stessa, spaccando il consenso interno e indebolendo i partner regionali che fanno affidamento sulla protezione americana, come Giappone e Filippine.

Perché Taiwan è così cruciale, per entrambe le potenze?

Per la Cina, Taiwan ha un valore identitario e strategico. Dal punto di vista simbolico, la sua "riunificazione" rappresenterebbe il superamento del cosiddetto "secolo delle umiliazioni" – il periodo che va dalle guerre dell’oppio alla fondazione della Repubblica Popolare, quando la Cina fu invasa e spartita dalle potenze straniere. Riportare l’isola sotto il controllo di Pechino significherebbe chiudere quella ferita e completare la costruzione dell’identità nazionale.

Sul piano strategico, invece, il controllo di Taiwan permetterebbe alla Cina di rompere il contenimento della "prima catena di isole" che gli Stati Uniti hanno costruito nell’Indo-Pacifico: un sistema di basi e alleanze che va dalla Corea del Sud al Giappone, dalle Filippine fino a Singapore. È una cintura che serve a contenere l’espansione marittima cinese. Se Pechino la spezzasse, cambierebbe l’equilibrio militare e politico dell’intera regione.

E per gli Stati Uniti?

Per Washington, Taiwan è la chiave per mantenere il proprio dominio marittimo e quindi la leadership globale. Gli Stati Uniti basano la loro sicurezza sulla capacità di proiettare potenza attraverso gli oceani. Se la Cina riuscisse a controllare Taiwan, l’egemonia americana nel Pacifico sarebbe messa in discussione. Inoltre, Taiwan è il cuore della produzione mondiale di semiconduttori avanzati. Chi controlla Taipei controlla, di fatto, una parte cruciale dell’economia digitale globale. È quindi una posta strategica, economica e simbolica allo stesso tempo.

A proposito di semiconduttori: nel vertice si è parlato anche di terre rare?

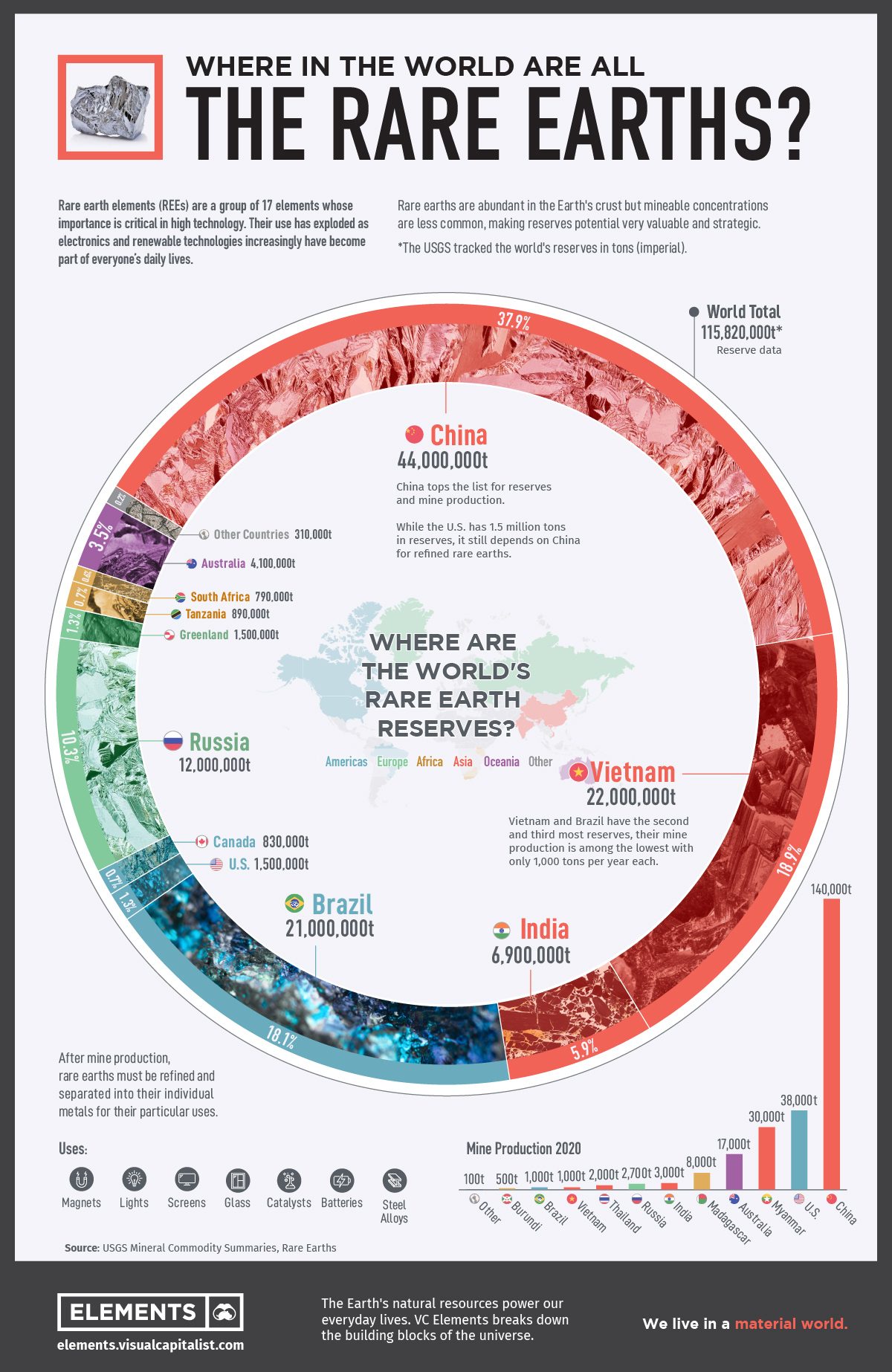

Sì. È un dossier sensibile e strettamente collegato alla competizione tecnologica. Circa il 90% delle terre rare oggi viene lavorato in Cina: parliamo di materiali indispensabili per produrre microchip, batterie, dispositivi elettronici e armamenti avanzati. È un vantaggio strutturale per Pechino.

Dall’altra parte, gli Stati Uniti restano avanti sul fronte del software, dei brevetti e della ricerca. È probabile che a Seul si sia discusso di un compromesso: Pechino potrebbe allentare il controllo sull’export delle terre rare lavorate verso le aziende americane, in cambio di un allentamento delle restrizioni tecnologiche imposte da Washington. Ma non sarà semplice: negli ultimi mesi la Cina ha reso sempre più difficile l’accesso straniero ai propri materiali strategici, come risposta alle sanzioni occidentali.

Quindi ci si può attendere un momento di distensione, anche se temporaneo, tra Cina e Stati Uniti?

È possibile. La Cina punterà a una tregua tattica, non a un vero disgelo. L’idea è di sfruttare la debolezza momentanea dell’America – che attraversa una profonda crisi politica interna, è impegnata su più fronti, dall’Ucraina al Medio Oriente – per consolidare le proprie posizioni. Pechino percepisce di trovarsi in una condizione di vantaggio relativo: ritiene di aver fatto progressi tecnologici significativi, di poter resistere alla pressione economica e di poter attendere che gli Stati Uniti si logorino nelle loro stesse contraddizioni. È un calcolo di lungo periodo, in cui ogni fase di distensione serve a guadagnare tempo.

Guardando all’Europa, e in particolare all’Italia: che tipo di ricadute potrebbe avere il vertice Trump-Xi?

L’Europa oggi è sostanzialmente fuori gioco. Non ha una strategia vera e propria nei confronti della Cina. Per Pechino, i paesi europei restano soprattutto mercati di destinazione e attori geopolitici da volgere contro Washington. Certo, la Cina vorrebbe un’Europa meno vincolata agli Stati Uniti, ma la vede come un interlocutore debole e diviso.

Per l’Italia, il vertice Trump–Xi può essere uno stimolo a riflettere su che tipo di rapporto vogliamo costruire con Pechino. Siamo reduci da anni di incertezze: prima l’adesione alla Belt and Road Initiative, poi il progressivo allineamento a Washington. Oggi, mentre gli Stati Uniti attraversano una fase di crisi e la Cina si mostra più aperta alla cooperazione accademica e tecnologica, il dibattito interno torna a riaccendersi. Ma sarebbe un errore pensare che il rallentamento americano rappresenti un’occasione per "sganciarci" e finire tra le braccia di Pechino. Gli interessi strategici della Cina non coincidono necessariamente con quelli europei e italiani.

Quindi serve prudenza.

Esatto. L’Italia deve certamente ridefinire la propria relazione con Washington, capire cosa può offrire e cosa può chiedere, ma questo inevitabilmente influenzerà anche il rapporto con Pechino. Nel frattempo, la Cina è sempre più interessata ad attrarre ricercatori e competenze straniere, anche italiane. È un’opportunità, ma anche un rischio: serve capire fino a che punto queste aperture servano davvero a uno scambio equilibrato o piuttosto Se, insomma, finiscano solo per rafforzare il potere tecnologico cinese.