“L’Europa e l’Italia devono salvare la democrazia”: l’allarme dell’artista cinese dissidente Badiucao

Il ritorno in Italia dell’artista e dissidente cinese Badiucao avviene mentre la cronaca conferma, documenti alla mano, ciò che lui denuncia da anni: la Cina non solo censura al proprio interno, ma esporta tecnologia e metodi per controllare l’Internet lungo la Nuova Via della Seta. L’11 settembre una fuga di oltre 500 GB di file ha disvelato l’architettura del “Great Firewall” (la grande muraglia digitale che controlla l’internet cinese) e tra i Paesi di implementazione compaiono Myanmar, Pakistan, Etiopia e Kazakistan, con componenti in grado di ispezione profonda dei pacchetti, blocco di VPN e strumenti di sorveglianza su scala nazionale.

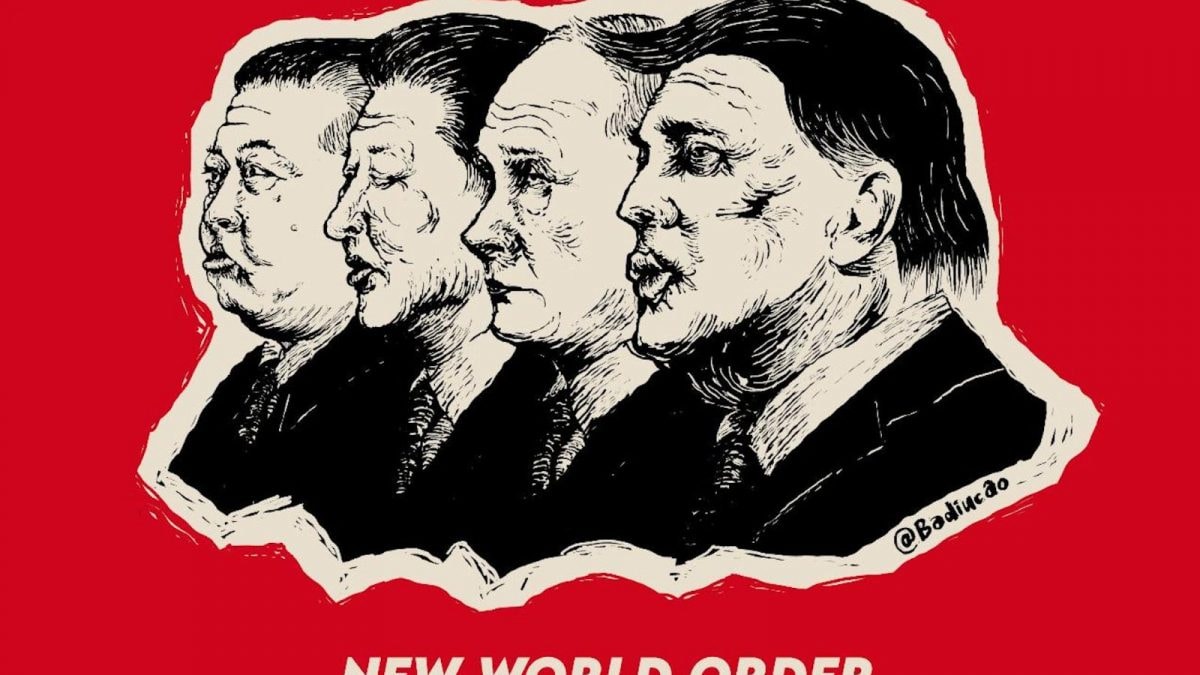

In questo clima, tra Ventotene e la Sardegna, Badiucao porta una mostra centrata sulla frase pronunciata da Xi a Putin — "un cambiamento che non si vedeva da un secolo" — e su un’immagine manifesto (The New World Order) che riprende l’iconografia maoista (sullo sfondo rosso, i profili dei leader), attualizzandola con il nuovo asse Xi–Putin–Kim e un quarto volto “apparentemente anomalo”: Donald Trump. È il segnale di un ordine mondiale che, nelle parole dell’artista, non cerca “co–esistenza”, ma “sostituzione” della democrazia, a partire da una sua corrosione interna in Occidente.

Biograficamente: nato a Shanghai nel 1986, trasferito in Australia nel 2009, ha iniziato come artista anonimo; quando l’identità è stata ricostruita dal governo cinese, ha scelto l’outing per proteggere la famiglia e rafforzare l’impatto politico delle immagini. Da allora la sua vita e la sua arte sono costantemente oggetto di censura e minacce, ma divengono anche un manifesto politico dei pericoli del regime cinese e degli autoritarismi in crescita.

Partiamo dall’ultima tua volta in Italia, a Brescia nel 2021. Perché tornare in Italia, e perché adesso?

A Brescia ho sperimentato un intero “menù” di intimidazioni: dall’immediata pressione diplomatica dell’ambasciata cinese alla campagna d’odio online, fino al dover cambiare hotel ogni giorno per motivi di sicurezza. Eppure quella città ha reagito nel merito — difendendo mostra e istituzioni — e lì mi sono innamorato dell’Italia per passione civica e integrità nel difendere i diritti sotto pressione. È stata la prova che l’arte può essere un fatto pubblico, non solo estetico, le persone mi fermavano per strada per incoraggiarmi o offrirmi qualcosa.

Torno adesso perché l’invito di Ventotene — l’European Forum of Democracy promosso dal Parlamento Europeo con la vicepresidente Pina Picierno — e quello della Sardegna si collocano nel punto giusto del tempo e con lo spirito giusto: guerre aperte (Ucraina, Gaza), crisi dello Stato di diritto anche in democrazie storiche, segnali di regressione negli Stati Uniti. Discutere di democrazia laddove nacque l’idea d’Europa, incontrando dissidenti iraniani e bielorussi e premi Nobel, è un gesto politico prima ancora che culturale. La Sardegna invece, legata ad un contesto come il Festival della Resilienza, mi da l’idea di un popolo che ancora lotta per la propria identità e libertà, un po ‘mi ricorda positivamente Hong Kong o Taiwan, ma anche la mia condizione di esule.

Ventotene: che cosa hai chiesto all’Europa, concretamente?

Di “alzarsi in piedi”, ora. L’UE deve incrementare autonomia strategica e coesione sul terreno dei diritti fondamentali. La difesa della libertà di espressione — per artisti, giornalisti, accademici — non è un valore ornamentale ma infrastruttura della democrazia. Il confronto con attivisti di Iran e Bielorussia ha reso tangibile la saldatura tra movimenti prodemocratici e istituzioni europee: discutere, oggi, significa difendere — e prevenire — regressioni che altrove sono già realtà.

Ho anche chiesto chiarezza su un dato scomodo: molte istituzioni culturali europee, Italia inclusa, temono ritorsioni economiche o diplomatiche quando ospitano artisti scomodi a Pechino. Capisco la paura, ma ogni spazio aperto alla libertà è ossigeno: chi rinuncia oggi sceglie la subalternità domani. Rinunciare ai propri valori democratici per degli investimenti economici è proprio ciò che guida il nuovo autoritarismo che trova sempre più spazio nel cosiddetto mondo libero.

La mostra: perché quel titolo, e cosa significa davvero “un cambiamento che non si vedeva da un secolo”?

La frase è di Xi Jinping, rivolta a Vladimir Putin e pronunciata a un anno dall’invasione ucraina: "sta arrivando un cambiamento che non si vedeva da cento anni, e tu ed io lo guideremo". Non è un’iperbole neutra; è la dichiarazione di un progetto di trasformazione dell’ordine mondiale. Storicamente, “gli ultimi cento anni” evocano il tramonto degli imperi, due guerre mondiali e la nascita dell’ordine liberale. Dire “cambiamento del secolo” significa: uscire dalla logica di coesistenza per puntare alla sostituzione della grammatica democratica con modelli autoritari cooperanti fra loro.

Curatorialmente ho scelto di “ri–scrivere” un’icona della propaganda maoista: sfondo rosso, volti in sequenza (nella tradizione classica: Marx–Lenin–Stalin–Mao). Nel poster The New World Order, i quattro volti diventano Xi–Putin–Kim–Trump. I primi tre rappresentano l’asse esplicito; il quarto è la faglia interna a una democrazia occidentale. Il messaggio è doppio: (1) l’ideologia viene ri–armata come tecnologia di potere globale; (2) la vulnerabilità decisiva delle democrazie è endogena, quando l’erosione dello stato di diritto, la censura contro giornalisti/attivisti e i tagli alla società civile diventano normalità. Non è una provocazione estetica: è cartografia politica, un “atlante di rischio” visuale.

Sul percorso espositivo, ogni opera è un “nodo” di questa mappa: Cina e Russia (guerra e disinformazione), Corea del Nord (militarizzazione), Stati Uniti (rischio di regressione istituzionale). L’insieme non chiede allo spettatore di “credere” a un teorema; lo invita a riscontrare, caso per caso, come l’ordine autoritario si consolidi quando la democrazia smette di difendersi sul serio.”

Libro e documentario: perché un graphic novel distopico e un film biografico nello stesso programma?

You Must Take Part in Revolution (scritto con la giornalista candidata agli Emmy, Melissa Chan) nasce anch’esso da una citazione di Mao e non è un esercizio di fantasia: è una distopia verosimile. La premessa è semplice: la Cina invade Taiwan, gli Stati Uniti devono scegliere e con loro l’Europa e il resto del mondo. Seguiamo tre giovani dalle proteste di Hong Kong alla guerra, e li mettiamo davanti a scelte estreme, inclusa la violenza — chiedendoci quando, se mai, sia giustificabile e con quali conseguenze morali e politiche. Abbiamo iniziato cinque anni fa, in pieno Covid, quando “l’odore di sangue” era già nell’aria: prima dell’escalation in Ucraina e a Gaza. Non giudichiamo i personaggi: esponiamo le condizioni reali che molte biografie potrebbero trovarsi a vivere. Prima o poi dovremo scegliere se accettare passivamente la guerra, scappare o prendere parte alla rivoluzione.

Il documentario China’s Artful Dissident racconta il passaggio dall’anonimato all’outing forzato: quando il Partito comunista ha minacciato la mia famiglia in Cina, ho scelto di mostrare il volto. È la cronaca di come si persegua — con pedinamenti, pressioni, sabotaggi digitali e legali — una voce dissidente all’estero. Per il pubblico è un accesso ravvicinato: non la “maschera” pubblica, ma la persona che paga un prezzo quotidiano per poter parlare.

Vita da dissidente: che cosa significa, in concreto, oggi?

Significa che la tua vita digitale e fisica si restringono. Online affronti doxxing, minacce, campagne di disinformazione, cloni generati con IA, furti d’identità e shadowban; l’obiettivo è l’assassinio di reputazione. Offline è peggio: pedinamenti, tentativi d’infiltrazione, minacce fisiche, isolamento e costi logistici crescenti perché eviti scali in Paesi con estradizione verso la Cina. È anche pressione economica indiretta sulle istituzioni che ti ospitano: più alto è il rischio, più difficile è programmare una mostra.

Un caso–scuola è Varsavia (2023): il consigliere dell’ambasciata cinese si presenta al museo U–jazdowski senza appuntamento chiedendo di cancellare Tell China’s Story Well; seguono lettere al Ministero della Cultura polacco, blackout del sito del museo in Cina e — nonostante tutto — l’apertura della mostra. Pochi giorni dopo, l’ambasciata mi bolla “elemento anti–Cina”, accusando l’esposizione di “ferire i sentimenti del popolo” e “danneggiare l’immagine nazionale”: è la grammatica standard della censura preventiva all’estero.

Ti piace il paragone con Banksy?

Non chiamatemi il Banksy cinese: non perché non apprezzi Banksy, ma perché in UK nessuna autorità lo deanonimizza per fermare la sua arte; per un artista cinese questo è impossibile. La mia è una condizione diversa: l’anonimato è stato spezzato da minacce ai familiari; da allora il prezzo lo pagano anche loro, e lo pagano gli enti che mi ospitano. Nel 2019 c’è stato un periodo in cui non potevo esibire le opere in quasi nessun luogo, iniziai così a coprire le proteste di Hong Kong quotidianamente, ogni giorno producevo un’opera che veniva poi stampata dai manifestanti e usata durante le proteste come manifesto, creando una mostra a cielo aperto. Oggi, purtroppo molti artisti mainstream producono poche opere e anche se lanciano messaggi sociali, raramente prendono parte attiva.

Nel 2025, durante Art Basel Hong Kong, il mio video Here and Now — quattro secondi in cui, in silenzio, pronuncio «you must take part in revolution» — è stato rimosso dai maxischermi dopo minacce legali; oltre 40 organizzazioni internazionali hanno denunciato pubblicamente le molestie e le ritorsioni contro di me. Il punto è semplice: la censura non è “solo” cinese; funziona anche quando operatori culturali occidentali si auto–censurano per timore di conseguenze. La strategia è stupida ma comunque funzionale. Stupida perché ogni volta che mi attaccano aumentano la mia popolarità e sostegno, funzionale perché comunque scoraggia in futuro le istituzioni dall’imbarcarsi in questioni che potrebbero creare scontri con Pechino. Purtroppo, spesso, anche le istituzioni più democratiche hanno paura, spero che il mio impegno faccia capire che scelgono di piegarsi ora alla Cina dopo non avranno più la possibilità di scegliere.

Great Firewall leak: che cosa cambia davvero, e perché riguarda anche noi?

Cambiano tre cose. Primo: la prova documentale. La fuga di dati mostra che la censura cinese è un prodotto esportabile. Secondo: la filiera globale si espande con accesso di fatto alle attività online di decine di milioni di utenti che formano l’IA legata alla censura. Terzo: l’effetto domino. Quando una democrazia fragile (o un regime) adotta firewall di quel tipo, la protesta perde infrastruttura: niente social, niente critiche, niente organizzazione. Lo si è visto in Nepal, dove il tentativo di bando dei social ha innescato proteste di Gen Z; immagina quel contesto con un Great Firewall “commerciale”: la contestazione diventa logisticamente impossibile. Come sta diventando impossibile per me o per le proteste di Hong Kong.

Perché l’Italia conta — e cosa dovrebbe fare, di preciso?

Perché è già esposta. Sul fronte “soft power”, la penetrazione cinese nei media europei è documentata: dagli inserti China Watch su grandi testate internazionali alla collaborazione — in Italia — tra testate italiane e cinesi legate al Partito. Sono contenuti “pubbliredazionali” che tendono a uniformare l’agenda e a ripulire l’immagine del regime. Non è teoria del complotto: è filologia dei contratti mediatici ed è già accaduto. Sul fronte “hard”, il leak del Great Firewall dimostra che al soft power si aggiunge una filiera tecnologica pronta all’uso per sorveglianza, censura e disconnessioni selettive.” L’arte qui incrocia la policy: a cosa serve una mostra se fuori dal museo cresce una rete capace di spegnere la sfera pubblica digitale? “Serve a rendere visibile il nodo, prima che le scelte diventino irreversibili.

Non c’è neutralità tra libertà e controllo. L’Europa deve dimostrare che la democrazia sa difendersi e che non baratta diritti per contratti. L’Italia ha una tradizione enorme di arte e coscienza civile: la differenza la fanno scelte amministrative, editoriali e curatoriali precise, oggi. “Cambiamento del secolo” non è una frase suggestiva: è un programma. O lo subiamo, o gli opponiamo una contro–narrazione nutrita di fatti, responsabilità e coraggio. La censura non è un muro lontano: è un virus che si adatta e viaggia. È una scelta quotidiana che ad un tratto diviene irreversibile. L’arte non lo ferma da sola, ma accende l’allarme. Poi tocca alla politica, alle istituzioni, ai media e ai cittadini decidere se ascoltarlo.

La tournée italiana di Badiucao —Ventotene, Sassari, Cagliari— è un test per noi. Sapremo reggere lo sguardo senza distoglierlo?