Omar El Akkad: “A Gaza abbiamo reso normale uccidere bambini e bombardare ospedali. Albanese? Ispirazione per molti”

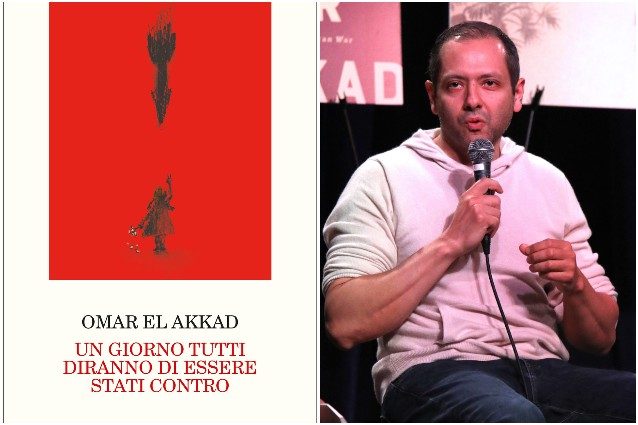

"Un giorno tutti diranno di essere stati contro" è il titolo dell'ultimo libro del giornalista e scrittore egiziano-canadese Omar El Akkad, tradotto in italiano Gioia Guerzoni per Gramma Feltrinelli. Un titolo che è anche un'accusa – la frase nacque come sfogo sui social – contro tutti coloro che negli ultimi anni hanno girato la faccia di fronte alla tragedia che ha provocato migliaia di morti a Gaza. In questo libro, infatti, El Akkad riflette, partendo dalla sua esperienza di emigrato, oltre che su radici, accoglienza, Colonialismo, soprattutto sulla risposta dell'Occidente al conflitto israelo-palestinese e al modo in cui questo accetta che Israele commetta quello che lui definisce un genocidio. Parola tabù che, spiega lo scrittore, non si può nominare altrimenti nel momento stessa in cui è detta obbligherebbe i vari Paesi all'azione immediata. Abbiamo raggiunto, via Zoom, El Akkad che ci ha spiegato, come fa nel libro, come il Capitalismo e i valori occidentali siano una farsa, soprattutto se accettiamo di spostare le regole sempre un po' più in là in base alla nostra convenienza. Allargandoci anche al suo pensiero su Francesca Albanese e all'elezione di Zohran Mamdani a Sindaco di New York su cui ha una speranza che spera non venga distrutta come successo con Obama.

Il titolo del tuo libro, Un giorno tutti diranno di essere stati contro, è diventato un manifesto, almeno in Italia.

Lo è diventato anche se non era nelle mie intenzioni iniziali. Una delle cose più interessanti accadute da quando il libro è uscito – nel Regno Unito a inizio febbraio e poi in Nord America a fine mese – è che molte persone hanno preso il titolo alla lettera. Ci sono molte persone contrarie a ciò che sta accadendo, direi la maggior parte del pianeta, e altre che invece resteranno favorevoli per sempre, senza nasconderlo. Quando scrivevo il libro pensavo a un tipo molto specifico di liberal centrista benintenzionato. Negli Stati Uniti, dove vivo, è difficile trovare qualcuno che oggi ammetta di essere stato a favore della segregazione. Penso che lo stesso valga per l’apartheid in Sudafrica. Ecco, pensavo a quella figura. Ma, come per ogni manifesto o previsione, un giorno scopriremo se avevo ragione o torto.

Quel momento, almeno in Italia, sembra già arrivato per alcuni. A un certo punto qualcosa ha cominciato a cambiare, anche prima del cosiddetto trattato di pace promosso da Trump.

Sì, ogni giorno mi sveglio e qualcuno ha varcato quella soglia. Qualcuno che conosco, o che vedo sui social. Ricordo, durante l’estate, i leader mondiali svegliarsi improvvisamente e decidere che stava succedendo qualcosa di terribile a Gaza. Non credo che abbiano realizzato all'improvviso ciò che stava succedendo, ma che abbiano sentito la pressione dei loro elettori. Molto di questo ha a che fare con la distanza.

In senso geografico?

Sì. Per molti, soprattutto dove vivo, tutto questo accade a un popolo lontano, che non conoscono. Non hanno amici o familiari palestinesi. Così, il fattore determinante diventa ciò che è socialmente accettabile – al lavoro, nei propri ambienti – più che la realtà dei fatti. Se cinque o sei anni fa mi avessi detto che la sofferenza del popolo palestinese avrebbe avuto un peso, anche minimo, nelle elezioni presidenziali statunitensi, ti avrei dato del pazzo. Eppure oggi quella finestra si è spostata, e molti che vogliono restare "al centro" si sono spostati con lei.

Cosa pensi sia cambiato in queste settimane?

Ci sono due cose che mi preoccupano profondamente, che credo stiano accadendo proprio ora e che sono sostenute in modo molto deciso dalle istituzioni e dai sistemi di potere. La prima è un tentativo deliberato di diffondere l’idea che tutto ciò che abbiamo visto — tutte le atrocità, le immagini, la sofferenza degli ultimi due anni — appartenga ormai al passato. L’idea che "abbiamo un cessate il fuoco" e quindi sia tempo di voltare pagina, di considerare tutto questo come qualcosa accaduto molto tempo fa. Prima riusciremo a lasciarcelo alle spalle, meglio sarà — questo è il messaggio implicito.

La seconda?

È strettamente collegata alla prima, ovvero la convinzione che, poiché "siamo andati avanti", nessuno debba essere ritenuto responsabile per ciò che è accaduto. Che cercare giustizia, processare o incriminare chi ha commesso crimini significhi impedire la pace, come se la responsabilità fosse un ostacolo alla riconciliazione. Sono due idee che sento ripetere continuamente, soprattutto da posizioni di potere — politici, leader culturali, figure pubbliche. Tutti insistono sul fatto che dobbiamo "andare avanti" il più rapidamente possibile.

E questa cosa non può accadere…

Chiunque presti attenzione sa che questo cosiddetto cessate il fuoco è come il formaggio svizzero: pieno di buchi. Ogni giorno ci sono nuove violazioni, nuove violenze, e poi si torna a parlare di tregua. Nel frattempo, le atrocità in Cisgiordania continuano. Nulla, in realtà, è cambiato nelle condizioni materiali di base. Eppure, soprattutto nel mondo occidentale, vedo molte persone che hanno una voglia enorme di chiudere la porta su tutto questo, di tornare alle proprie vite come se nulla fosse accaduto. E, in fondo, questo significa tornare a ignorare che quel luogo e quelle persone siano mai esistiti. È una forza molto potente, quella che sta agendo proprio ora.

Spesso pensiamo ai palestinesi nel presente, non nel passato. Ogni volta dimentichiamo cosa è successo negli anni scorsi. Scrivi che il "punto di partenza" della storia può sempre essere raccontato a modo nostro. Puoi spiegare cosa intendi?

Quello che intendo è che, storicamente, le narrazioni ufficiali tendono a far cominciare la storia dall’ultima violenza compiuta dai popoli colonizzati. In altri termini, si prende l’episodio più recente — l’ultima azione atroce — e lo si trasforma nel "primo" evento rilevante, cancellando così decenni (se non secoli) di contesto, espropriazioni e violenze sistemiche. Questo schema non è nuovo: lo ritroviamo nella rappresentazione della Palestina nell’Occidente contemporaneo come lo ritroviamo nelle narrazioni sui popoli indigeni del Nord America, così come in tanti film western che ho visto iniziare con il massacro di bravi e benintenzionati pionieri bianchi per mano di "selvaggi". È il motivo per cui in quasi ogni avventura coloniale ci sono date famose che si adattano a questo schema. Anche se mettessimo da parte tutto questo e accettassimo, per ipotesi, che due anni di atrocità dopo atrocità possano essere considerati "una guerra" e quindi una risposta legittima, la logica che ne deriva è profondamente pericolosa e corrosiva. Se accettiamo questa narrazione, stiamo implicitamente accettando che bombardare ospedali sia un atto di guerra ammissibile. Che sparare ai bambini, o negare l’accesso a beni essenziali come il latte artificiale, possa essere giustificato come una necessità bellica.

Quali sono, allora, le conseguenze di accettare questa narrazione e questa logica?

In sostanza, stiamo dicendo che le regole consolidate dei conflitti armati — quelle su cui il cosiddetto "mondo civile" pretende di basarsi — non contano più. E se decidiamo che nulla di tutto questo ha importanza, non potremo poi fingere sorpresa quando, nel prossimo conflitto, gli aggressori diranno: "Perché dovremmo rispettare queste regole?". Quindi, anche se vogliamo far cominciare la storia dall’ultima atrocità commessa, dobbiamo riconoscere la conseguenza di questa scelta: abbiamo, di fatto, reso le regole di guerra facoltative. E questa decisione avrà ripercussioni gravi e durature.

Perché, secondo te, molti di noi hanno accettato tutto questo? È solo propaganda?

Ci sono molte ragioni. Una è il razzismo. Gli arabi, i musulmani, ma i palestinesi in particolare, non sono considerati pienamente umani da molti sistemi di potere occidentali. Non soddisfano i requisiti sufficienti per essere considerati umani. Un'altra ragione è che Israele, l’autore materiale della maggior parte delle violenze, è alleato delle nazioni più potenti del mondo. E poi c’è la storia: da oltre tre quarti di secolo siamo stati condizionati ad accettare, passivamente o attivamente, l’inesistenza palestinese. Non saprei dirti quante volte ho parlato con persone che hanno affermato, con tono del tutto ragionevole, che i palestinesi semplicemente non esistono. Quando ti ripetono abbastanza volte che un popolo "non esiste", non è difficile accettare qualunque cosa venga fatta contro di lui.

Hai scritto che "Man mano che lo sterminio aumenta, si rende necessario l’assunto contrario, che attribuisca alle vittime colpe da giustificare la loro uccisione". Parliamo di deumanizzazione, no?

Sì. La disumanizzazione è una delle armi più potenti per giustificare la violenza, ma non credo che sia una situazione esclusiva del popolo palestinese. Durante l'era Obama, che avrebbe dovuto essere questo baluardo di speranza liberale nella politica americana, ogni uomo straniero ucciso da un drone era automaticamente classificato come terrorista. E spettava ai suoi parenti più prossimi provare a dimostrare il contrario. A Guantanamo, le regole erano sospese perché i detenuti erano definiti "i peggiori tra i peggiori", quindi dovevamo avere regole speciali per loro. È una dinamica che si ripete: per giustificare l’orrore, serve un mostro. E se non è chi attua la violenza, deve esserlo chi la subisce.

Come può, oggi, la propaganda funzionare ancora, nonostante abbiamo immagini, video, testimonianze?

A prima vista mi vengono in mente due motivi per cui questa propaganda continua ad avere una certa efficacia nel tempo: le conseguenze e il senso di inevitabilità.

Partiamo dal primo: che ruolo giocano le conseguenze in tutto questo?

Ci sono molte persone a cui, sinceramente, non importa nulla né degli israeliani né dei palestinesi. Non saprebbero nemmeno indicare questa parte del mondo su una mappa. Semplicemente non vogliono perdere il lavoro. Non vogliono essere esclusi dai propri ambienti sociali, non vogliono subire ripercussioni personali. E così finiscono per credere — o almeno per fingere di credere — a qualsiasi propaganda che permetta loro di preservare la propria tranquillità. Conosco molte persone che restano in silenzio non perché non sappiano distinguere il bene dal male, ma perché temono le conseguenze. E penso che questo sia un aspetto fondamentale del problema.

Che intendi, invece, per "senso di inevitabilità"?

L’idea che, se davvero vuoi opporti, dovresti boicottare ogni grande azienda del pianeta: smettere di usare Google, Microsoft, cancellare Spotify, non comprare certe scarpe… insomma, smettere di far parte del mondo. È una sensazione di impotenza molto potente, che gioca a favore di questo tipo di propaganda.

Nonostante questo, però, qualcosa sembra cambiare. C’è più consapevolezza oggi?

Sì, il numero di persone che negli ultimi due anni sono diventate fondamentalmente immuni a questa propaganda è sbalorditivo. Perché, ripeto, puoi comprare tutte le emittenti televisive degli Stati Uniti, puoi influenzare le pagine editoriali di ogni grande quotidiano, puoi controllare i media mainstream — ma le informazioni trapelano comunque. Molte delle cose che ho visto, e che hanno cambiato profondamente il modo in cui percepisco il mondo, sono arrivate da un ragazzo qualunque con un cellulare in mano, che pubblica un video di dieci minuti su Twitter.

E penso che sia proprio questa circolazione incontrollata di immagini e testimonianze a creare una crepa sempre più ampia nella narrazione dominante.

In Italia si parla molto di Gaza, ma poco di Cisgiordania. Perché dimentichiamo quella parte?

Perché ci hanno convinti che "è tutto troppo complicato". È una scusa perfetta per non interessarsene. Eppure, se descrivessi alla maggior parte dei progressisti, dei liberali o dei democratici negli Stati Uniti le condizioni della Cisgiordania – senza dire dove si trovano – la maggior parte degli americani le condannerebbe come palesemente razzista, come apartheid o segregazione. Ma basta inserire la parola "palestinese" e scatta la paura, il silenzio e questo è forse uno degli aspetti più frustranti.

Le persone hanno davvero il potere? Abbiamo visto molte manifestazioni in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Quanto sono importanti?

Moltissimo. Negli ultimi anni ho capito che i pilastri del potere – politico, culturale, accademico – sono molto più fragili di quanto pensassimo. Ho visto università rinnegare la libertà accademica, permettere allegramente allo Stato di brutalizzare gli studenti, organizzazioni artistiche abdicare alla responsabilità della libertà d’espressione, politici sostenere apertamente un genocidio. Ma ho anche visto giovani decidere di non avere più fiducia nelle istituzioni per difendere ciò che è giusto e di cercare nuove forme di potere: comunità, solidarietà, collaborazione. Ragazzi che hanno rischiato il loro sostentamento, il loro futuro, la loro carriera, e che a posteriori si stanno rivelando giusti. È lì che trovo la mia speranza.

Mi pare che non nutri molte speranze negli Stati Uniti di oggi.

Non ho fiducia che queste istituzioni facciano ciò che è giusto. Proprio qui negli Stati Uniti, dove vivo, questa abdicazione di responsabilità — tutta quella codardia e complicità che forse i vertici credevano sarebbe rimasta confinata a Gaza — viene ora sfruttata dall’amministrazione Trump a 360 gradi, in ogni tipo di impresa dolosa che si possa immaginare. Di conseguenza, non sarebbe mai stato possibile accantonare i palestinesi e i loro sostenitori impunemente: dovremo fare i conti con le conseguenze di tutto questo per decenni.

Pensi che l’elezione di Mamdani a sindaco di New York rappresenti un cambiamento reale negli Stati Uniti?

Il mio lato ottimista vorrebbe dire che questo è un momento spartiacque: vedere un socialista – per quanto "centrista" per gli standard del resto del mondo – diventare sindaco della città più importante d’America è significativo. Ma sono abbastanza vecchio e il mio lato scettico ricorda la prima elezione di Obama – con gli "Yes, we can", gli "Hope" -, e tutto ciò che ne è seguito, come per esempio le uccisioni extragiudiziali con i droni per otto anni di fila. Non posso, quindi, sottovalutare il potere del sistema di spazzare via la morale e l'etica di chiunque finisca per unirsi a esso. Sono combattuto, ma resta comunque un segnale importante.

Cosa pensi di Francesca Albanese e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti?

Lungi da me dire a una persona così coraggiosa cosa dovrebbe o non dovrebbe fare, ma essere sanzionata da un'amministrazione come quella di Trump rappresenta, paradossalmente, un onore. Penso che una delle cose che più mi ha ispirato di Francesca sia il fatto che rappresenti l’idea che non dobbiamo vivere rinchiusi nei nostri piccoli compartimenti stagni, legati solo a persone che ci assomigliano o condividono le nostre stesse condizioni. Lei è la prova vivente che non è necessario farlo. Ogni giorno rischia tutto per difendere un popolo che, in fondo, non può offrirle nulla in cambio. E questo, per me, è una testimonianza straordinaria non solo del suo coraggio e della sua forza d’animo, ma anche di un senso profondo di umanità. A dire il vero, credo che la maggior parte delle persone su questo pianeta sappia distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Però?

Però viviamo in un mondo in cui è diventato terribilmente facile distogliere lo sguardo da ciò che non va. Per questo, vedere qualcuno che sceglie di opporsi apertamente, senza alcuna necessità personale, è qualcosa di incredibilmente ispirante. Spero davvero che Francesca sappia quante persone, in tutto il mondo, ha toccato, ispirato e motivato con le sue azioni. Quanto alle sanzioni… beh, quando un’amministrazione apertamente fascista decide di imporle contro di te, credo che ognuno possa trarne le proprie conclusioni.

Una delle osservazioni che mi ha colpito di più nel suo libro riguarda la difficoltà che abbiamo a usare la parola genocidio. Perché nominarlo, riconoscerlo per ciò che è, significherebbe obbligare i governi ad agire.

Credo che una delle riflessioni più importanti che ho fatto scrivendo questo libro sia stata, naturalmente, sul massacro di Gaza e su ciò che accade in Palestina da decenni. Ma pensavo anche alla connessione tra quell’esempio specifico e la logica più ampia del colonialismo e del capitalismo — sistemi fondati sull’appropriazione continua, sull’estrazione senza limiti. Questi non sono sistemi che conoscono la parola basta. E quando si vive all’interno di un sistema insaziabile, diventa nel suo stesso interesse indurci a preoccuparci sempre meno degli altri. Per questo, quando rifletto sul rifiuto di pronunciare la parola genocidio, certo, c’è un aspetto legale da considerare. Ma credo che si inserisca anche in un processo più ampio.

Quale?

Un tentativo di ridurre al minimo possibile il nostro senso di obbligo ad agire di fronte ai crimini su larga scala. E temo che questo atteggiamento si ripresenterà ancora, in forme diverse. Lo vedremo, ad esempio, quando centinaia di milioni di persone saranno costrette ad abbandonare le proprie terre a causa del cambiamento climatico. Anche allora, troveremo nuovi modi per giustificare la passività, per evitare di sentire il dovere morale di intervenire. Alla fine, credo che questa progressiva erosione della compassione — questa spinta a preoccuparci sempre meno dei nostri simili — possa essere una delle traiettorie più pericolose di questo secolo. Non vivrò abbastanza da vedere come andrà a finire, ma mi sembra uno degli aspetti più inquietanti del mondo che abbiamo lasciato che si formasse.