COP30, Telmo Pievani: “I poveri pagano il 90% dei danni della crisi climatica. L’Italia? Non ha un piano”

Chi pagherà i costi della crisi climatica? E quale sarà in futuro il ruolo delle due principali potenze del pianeta, USA e Cina? Sono le domande centrali alle quali le delegazioni che stanno partecipando alla COP30 in Brasile devono cercare di dare una risposta nei prossimi giorni. I Paesi più poveri chiedono risorse e risarcimenti per danni che subiscono, ma che non hanno causato, mentre gli stati più ricchi giocano una partita tutta geopolitica che rischia di lasciare indietro proprio chi oggi subisce gli impatti più duri. E l’Italia? È tra i Paesi più esposti d’Europa, ma continua a rinviare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, a investire solo dopo le emergenze e a trattare la prevenzione come un costo politicamente poco redditizio, anziché come l’unico modo per evitare grandi tragedie.

Per capire cosa stia accadendo a livello globale e quali ricadute avranno queste scelte – o indecisioni – sul futuro del pianeta, abbiamo parlato con Telmo Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza. Con lui analizziamo il vuoto lasciato dagli USA, l’ascesa della Cina, la debolezza europea e soprattutto l’enorme questione economica e politica che la COP30 mette davanti a tutti: chi deve pagare per una crisi che i più poveri stanno già scontando?

Professor Pievani, quattro giorni fa sono iniziati in Brasile i lavori della COP30. La sensazione però è che il cambiamento climatico sia ormai stato scavalcato da altri temi e priorità. È così?

Sì, decisamente. Basta guardare anche alla copertura mediatica della conferenza, che è bassissima, ancora più delle ultime edizioni. Lunedì, quando la COP30 è iniziata, non figurava nemmeno negli highlight dei telegiornali. Siamo entrati in una fase di stanchezza, rigetto e direi anche autoinganno. Ma le leggi della fisica non aspettano i nostri umori: il riscaldamento globale va avanti comunque, anche se fingiamo di non vederlo.

Insomma, anziché rallentare la "sesta estinzione di massa" la stiamo accelerando…

Bisogna distinguere, anche se tutto è collegato. La COP30 si occupa di clima, poi ci sarà quella sulla biodiversità, ma i temi sono intrecciati e ovviamente interconnessi. Quando parliamo di "sesta estinzione" non stiamo dicendo che l’umanità scomparirà: è una metafora adottata dagli scienziati che indica che il tasso di perdita di biodiversità oggi è paragonabile a quello delle grandi estinzioni del passato.

Anche un personaggio come Bill Gates, un tempo molto impegnato a denunciare i rischi collegati al cambiamento climatico, ha assunto posizioni più "morbide" e di recente ha pubblicato sul proprio sito un lungo testo nel quale rivede parte del proprio approccio sul tema, invitando ad abbandonare una "prospettiva apocalittica".

Il caso del documento di Bill Gates è emblematico: fa finta di dire alcune "dure verità", ma in realtà sono consolazioni travestite da realismo. E infatti piacciono moltissimo. Gates sostiene che il cambiamento climatico non causerà la fine della civiltà. Vero, ma nessuno scienziato serio ha mai sostenuto il contrario. Il problema non è l’estinzione umana: è chi pagherà i costi della transizione, chi soffrirà di più, quanta sofferenza sarà necessaria. È un tema etico, sociale, economico. Infatti mentre Gates usciva con il suo documento l’uragano Melissa, il più forte mai registrato, devastava la Giamaica. Un tempismo perfetto, diciamo così.

A proposito di chi paga: quanto influiscono sulla lotta al cambiamento climatico le posizioni degli Stati Uniti e la debolezza europea?

La COP30 è storica proprio per un cambiamento geopolitico enorme: gli Stati Uniti sono usciti dall’Accordo di Parigi e Trump ha già annunciato che a gennaio uscirà anche dalla Convenzione ONU del 1992 sul clima. Significa che dalla prossima COP gli USA non parteciperanno neanche come osservatori minimi. È uno scossone tremendo: gli USA erano il principale finanziatore delle COP. Il principale azionista si è alzato e se n’è andato. E quando in politica rimane un vuoto, qualcuno lo riempie: quel qualcuno è la Cina, che oggi è il più grande emettitore di gas climalteranti al mondo. Pechino ha però un piano molto chiaro e realistico: raggiungere il picco delle emissioni intorno al 2030, poi ridurre fino allo zero netto nel 2060. Dal punto di vista strategico la posizione cinese è formidabile: sono già leader nelle tecnologie della transizione, e ci aspettano al varco. L’Europa, invece, è debolissima.

C’è chi suggerisce apertamente che l’unica mossa possibile sia dialogare maggiormente con la Cina: lei cosa ne pensa?

Sarebbe molto pragmatico. Serve coraggio, perché trattare con la Cina è complicato e loro hanno un vantaggio competitivo "velenoso": non essendo una democrazia, possono decidere e pianificare più velocemente. Ma la realtà è che oggi il potere decisionale sulla transizione ecologica è concentrato lì. E sull’agenda della COP30 i temi sono sostanzialmente finanziari: costi dell’adattamento, fondi per i Paesi vulnerabili, gestione delle risorse. L’interlocutore, volenti o nolenti, è la Cina. Lula prova a ergersi a leader del Sud globale, ma è molto debole e contraddittorio: chiede fondi per proteggere l’Amazzonia, ma a ottobre ha dato concessioni per trivellazioni offshore alla foce del Rio delle Amazzoni. È una posizione ambigua, che indebolisce la sua credibilità.

Lei ha evocato il tema della democrazia. È compatibile la velocità necessaria nella lotta climatica con i sistemi democratici così come li conosciamo?

È un dilemma enorme. Per me, da filosofo della scienza europeo, la democrazia liberale è un principio irrinunciabile. Ma dall’altra parte hai sistemi non democratici che possono decidere in un giorno ciò che da noi richiede anni. Nonostante questo, l’Europa ha dei vantaggi potenziali che oggi non sta sfruttando. Il nostro continente resta la più grande area economica di libero scambio governata da democrazie liberali. E da Pechino è percepita come più affidabile degli Stati Uniti governati da Trump. Se l’Europa fosse davvero unita, oggi avrebbe un peso enorme e sfrutterebbe quel vantaggio. Invece ognuno va per conto suo.

Veniamo al grande tema: chi paga la transizione energetica? L’ONU ha stimato in 6.300 miliardi l’anno, fino al 2030, il fabbisogno per evitare gli effetti peggiori della crisi climatica. Chi dovrebbe mettere questi soldi?

Quei 6.300 miliardi sono una cifra enorme, è vero, ma non dovrebbe spaventare. Diversi studi – Harvard, Sciences Po – mostrano che basterebbe tassare meno dell’1% della ricchezza dei paesi più ricchi. Insomma, non è la "fine del mondo", è una tassa minima, pienamente sostenibile.

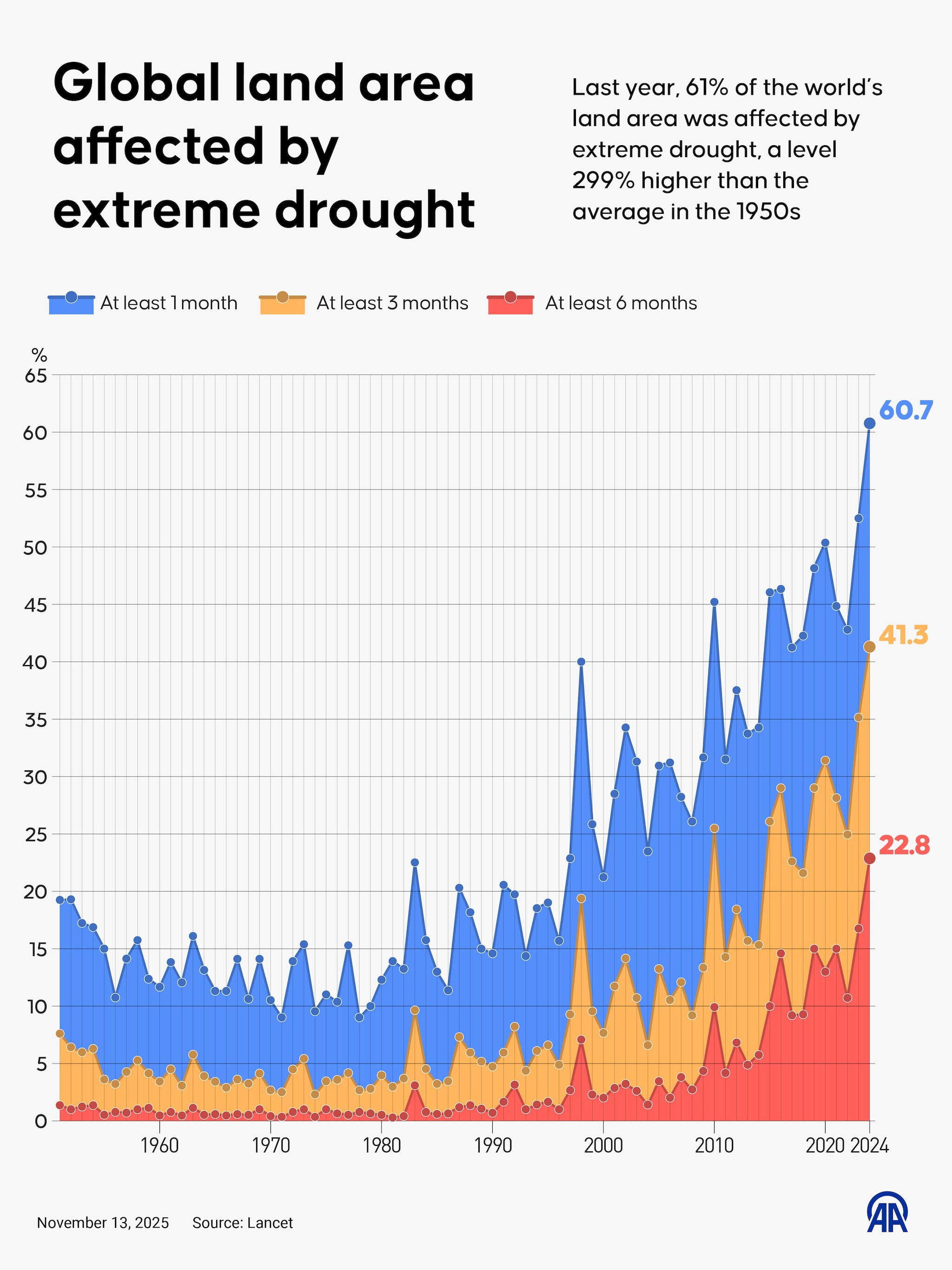

Ma non succederà facilmente, perché la trattativa è tutta politica. I Paesi più poveri del pianeta, quelli della fascia tropicale ed equatoriale, pagano il 90% dei danni della crisi climatica pur non avendola causata. Questa è la grande ingiustizia: i responsabili sono Stati Uniti, Europa, oggi Cina e India; le vittime sono gli altri.

E cosa chiedono gli altri?

Alla COP si parla del fondo da 300 miliardi che i Paesi del Sud globale vorrebbero portare a 1.300. Poi c’è il fondo di risarcimento "Loss and Damage", che però oggi è finanziato pochissimo. Infine c’è anche il fondo per l’adattamento ai cambiamenti climatici, fondamentale per tutti: pensa ai danni delle alluvioni, agli uragani mediterranei, al dissesto idrogeologico italiano…

E qui apro una parentesi: l’Italia non ha ancora attivato il gruppo che deve implementare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Siamo uno dei Paesi più esposti al mondo, abbiamo problemi gravissimi e sappiamo che il cambiamento climatico peggiorerà drasticamente la situazione. Eppure non si riesce neanche a far partire un piano di adattamento degno di questo nome; anzi, non si riesce neanche a discuterne. Però ci si lamenta quando un'alluvione causa danni per centinaia di milioni di euro, per non parlare delle perdite di vite umane. Spendiamo miliardi in emergenze post-disastro, ma non investiamo in prevenzione. È assurdo.

Perché, secondo lei? Solo ideologia, visto che Meloni è vicina a Trump, o c’è dell’altro?

C’è una componente politica, certo: seguire la linea di Trump "paga" in termini di consenso. Ma il motivo principale è più banale: la prevenzione non porta voti. I soldi per l’adattamento servono oggi, gli effetti positivi si vedranno tra dieci o vent’anni. È incompatibile con la politica del consenso permanente. Io parlo spesso con i decisori politici: la prevenzione non è percepita come priorità. Non "si vede", non si fanno inaugurazioni, non produce ritorni immediati. Ma è ciò che servirebbe: come servirebbero statisti, ma non se ne vedono né a destra né a sinistra.

Ultima domanda: possiamo affrontare la crisi climatica senza un radicale cambiamento del modello economico e culturale?

Serve un cambiamento, sì, ma non dev’essere raccontato come un sacrificio biblico. Dobbiamo cambiare stili di vita, consumi, efficienza energetica, ridurre gli sprechi, passare alle rinnovabili che – è bene ricordarlo – oggi costano meno dei fossili. Insomma – la transizione, se gestita bene, è un’enorme occasione di innovazione e sviluppo. L’Europa potrebbe essere leader mondiale in innovazione verde: abbiamo ricerca scientifica di altissimo livello, manifattura di qualità, giovani preparatissimi. E invece stiamo annacquando il Green Deal proprio ora che servirebbe accelerare. È un’occasione storica che rischiamo di sprecare.