Maltempo a Milano: perché il fiume Seveso deve spaventarci più di tanti altri corsi d’acqua in Italia

Anche oggigiorno, la convinzione del cittadino – peraltro suffragata dai dati climatici – è che l'autunno sia stagione di cieli grigi, piogge incessanti, frane e alluvioni. Occorre subito ricordare a tutti che l'autunno meteorologico, cosi come quello idrologico, inizia il primo giorno del mese di settembre e non all’inizio della terza decade del mese, come quello astronomico.

In tal senso, quindi, gli annali idrologici evidenziano effettivamente che mentre la prima parte della stagione è caratterizzata da precipitazioni a prevalente carattere di rovesci anche violenti e accompagnati da frequenti fulminazioni – i ben noti temporali tardo estivi – a partire da metà ottobre e in particolare all’inizio del mese di novembre, le precipitazioni divengono spesso prolungate ed estese all’intera Padania. Tutto ciò ha provocato storiche alluvioni con danni ingenti e perdite di vita umana.

Ma nell’ultimo ventennio, il cambiamento climatico ha rivoluzionato questa idea, e non solo scientificamente. Violenti nubifragi si estendono temporalmente sino alla meta del mese di ottobre mentre tendono a diminuire le fasi con tempo molto perturbato, quelle con precipitazioni prolungate ed estese. "Colpa" di un evidente cambiamento nella circolazione atmosferica autunnale, a sua volta probabilmente derivante dal riscaldamento alla scala di bacino mediterraneo.

Con temperature superficiali dei mari che circondano l’Italia attualmente prossime ai 25 gradi centigradi, ai primi "arrivi" in quota di aria fresca o fredda proveniente dall’Atlantico o dal Nord Europa, si verificano frequenti fenomeni di forte intensità. Quando questi fenomeni intensi, per una serie di concause termodinamiche e morfologiche, insistono per più ore sulla stessa area, città o bacino idrografico, si hanno effetti al suolo paragonabili a quelli apportati dalle "storiche" piogge prolungate sebbene in territori meno estesi.

In poche parole, mentre "una volta" in autunno estese aree della Pianura Padana lombarda venivano allagate dall’esondazione del Po o dei suoi affluenti e solo eccezionalmente i "temporali estivi" provocavano allagamenti locali in luglio e agosto, ora accade sempre più spesso il contrario, con la

problematica che i nubifragi si estendono anche nella prima parte dell’autunno. Ricordiamo, infine, che la Lombardia presenta un andamento delle piogge durante l'anno molto variabile in relazione alle sue differenti aree geografiche.

Nelle aree collinari, lacuali e pedemontane (es. province di Como e Varese), si verifica un regime prealpino – subalpino/pedemontano (Fazzini, 2006), con precipitazioni molto abbondanti sino a 1800–2000 mm/anno. I massimi di precipitazione sono in primavera e autunno ma con estati egualmente piovose per frequenti fenomeni di rovescio temporalesco.

Nella media e media e bassa pianura, ad esempio a Miliano, le precipitazioni sono più contenute variando tra i 700 e i 1000 mm/anno. Stando a quanto riportato da Arpa Lombardia, a Milano Brera sono caduti 934 mm in 83 giorni piovosi nell’ultimo ventennio. Si confermano i massimi di precipitazione in primavera ed autunno, con un'estate meno piovosa rispetto all'area pedemontana ma con temporali più intensi.

Andiamo ora al dunque: le critiche evidenze occorse nelle ultime 48 ore nell'area di Blevio – particolarmente piovosa e caratterizzata storicamente da dissesto idrogeologico – e nelle aree più settentrionali della metropoli meneghina sono “normali” o no? Dipendono esclusivamente dal cambiamento climatico o da altri fattori comunque antropici? E soprattutto: se e cosa si dovrebbe fare? Partiamo da quanto è piovuto nelle aree appena evidenziate nella mattina del 22 novembre.

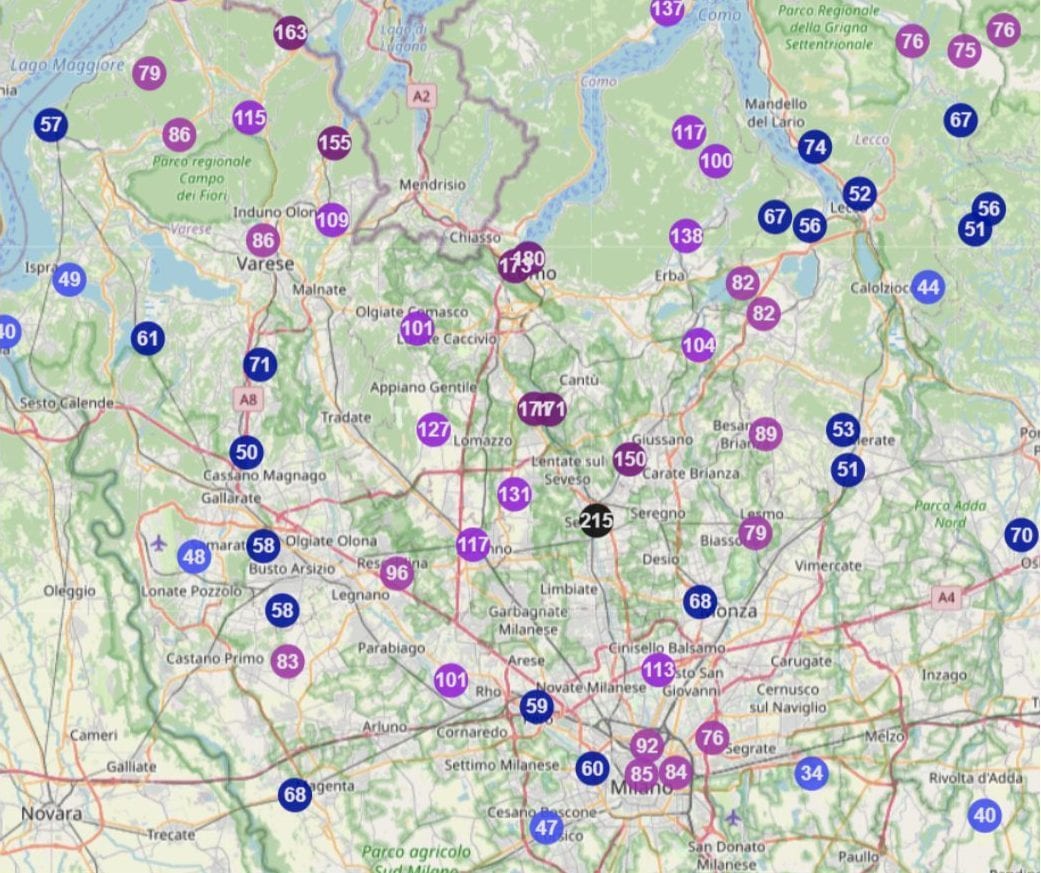

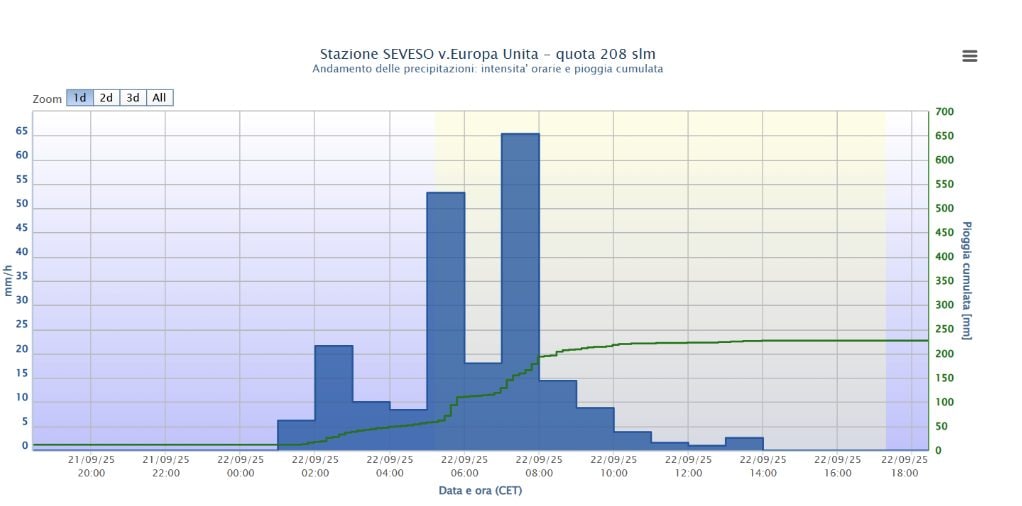

In una periodo compreso tra la mezzanotte e le ore 9, le piogge hanno diffusamente superato i 100 mm, con picchi di 167 mm a Vertemate con Minoprio e Cantù e 212 mm a Seveso. In particolare, come specificato da Arpa, le prima analisi confermano che la pioggia caduta a Seveso nelle ultime dodici ore per la sua quantità si può definire come evento estremamente raro.

Ricordiamo immediatamente che in settembre le precipitazioni sono comprese tra i 83 mm di Milano e i 100 mm circa di Cantù. Dunque in poco più di otto ore è caduta la pioggia che normalmente cade nell’intero mese e relativamente all’area di Seveso, il doppio di tale media. Infine, occorre evidenziare che le precipitazioni massime orarie hanno raggiunto i 66 mm e gli scrosci più violenti hanno avuto un rateo di circa 300 mm/h.

Nell’aria di Blevio sono caduti circa 180 mm di pioggia ma è probabile che alle quote più elevate dei versanti sui quali si sono sviluppati i fenomeni gravitativi, le precipitazioni siano state maggiori. Anche in questo caso, comunque, le precipitazioni hanno quasi "doppiato" il dato medio mensile.

Quel che più colpisce però, almeno a livello di piena del ‘fiumiciattolo Seveso', è che i livelli idrometrici si sono alzati così tanto rapidamente che Arpa Lombardia ha confermato che, in diversi punti, le stazioni di monitoraggio idrologico hanno registrato superamenti della soglia di allertamento rossa. In figura 3 è chiaro a tutti che in meno di un'ora (tra le 8.30 e le 9.30 LT) il livello del fiume è aumentato di circa 3 metri.

Ma il problema è sempre quello o se possibile ancor più critico: da studi scientifici di varia rilevanza si evince all’unisono che il Seveso, che puntualmente mette in ginocchio la capitale economica d’Italia sta divenendo più "problematico" del Bisagno a Genova o del Bisenzio – già citato da un certo Dante – a Prato e a Signa. Nonostante che – dati meteo idrologico alla mano – i nubifragi "genovesi" o "fiorentini" siano decisamente più intensi di quelli brianzoli. Sia infine consentito anche il rimarcare il fattore "sfortuna" che non deve dare giustificativa alcuna agli effetti di questi fenomeni meteorici in città.

Se si esaminano i dati della mappa pluviometrica, risulta palese che nella porzione occidentale e meridionale della vitta siano caduti meno della metà dei millimetri rilevati a Parco Nord. Sarebbe bastato che il nubifragio fosse "passato" qualche chilometro più a ovest e probabilmente nulla sarebbe accaduto. E allora, nella storica disputa richiamata anche da illustri professori di idraulica tra lo smodato uso del suolo della Brianza e lo scelerato modo di "trattare il fiume" a Milano, non si riesce bene a definire una volta per tutte come fare cessare queste drammatiche problematiche considerando che le alluvioni del settembre 2010, del 31 ottobre 2023 (entrambe con precipitazioni inferiori rispetto all’evento di ieri l’altro) e questa oggetto dell’analisi, i danni materiali sono stati di gran lunga maggiori dei costi delle pur costosissime vasche di laminazione esistenti (o se si preferisce vasche volano) e in corso d'opera come quelle forse risolutive di Lentate e di Paderno Dugnano – Varedo.

La soluzione proposta da diversi lustri e dall’esimio ingegnere Zampaglione avrebbe potuto rappresentare la soluzione di tutti i mali: si trattava di un canale scolmatore esteso tra Niguarda e Ponte Lambro, dai costi oggigiorno paragonabili alle opere idrauliche appena citate, ma certamente con minore impatto ambientale. Ora però siamo in gioco con le "vasche" e occorre come sempre accade in Italia, "fare in fretta" nel terminare le opere idrauliche in questione per mitigare il più possibile gli effetti al suolo di questi eventi sempre più frequenti e rischiosi soprattutto per i milanesi.