Il “buco” magnetico dell’Atlantico cresce e cambia posizione: cosa significa per la Terra

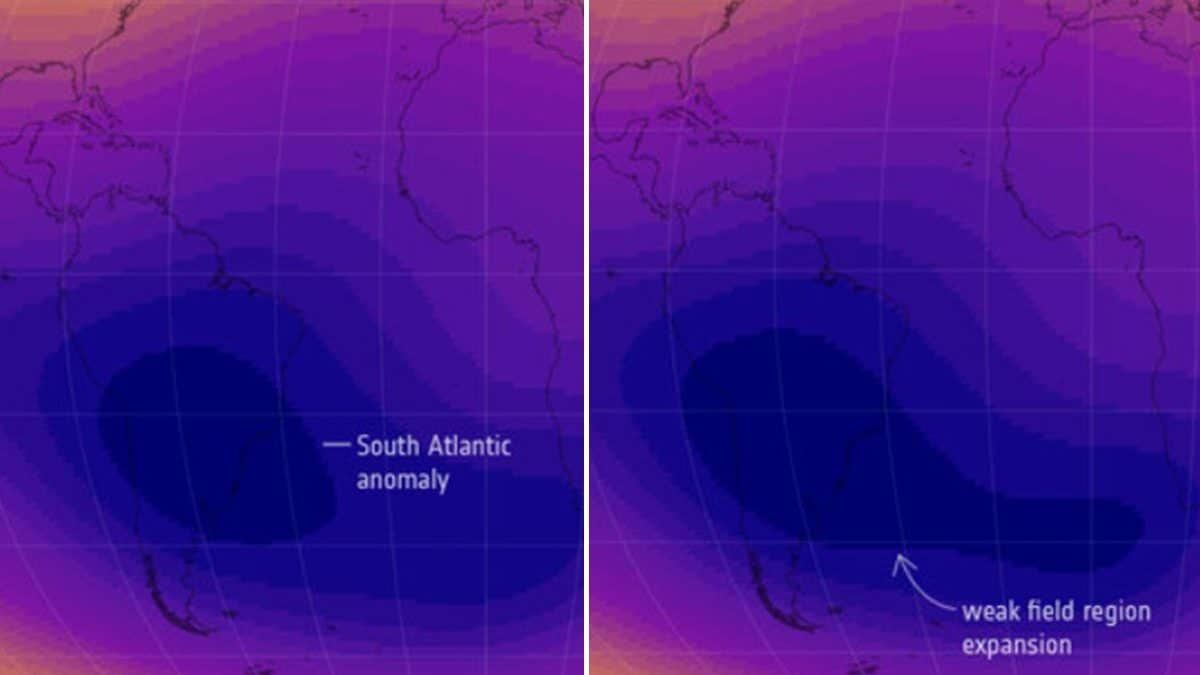

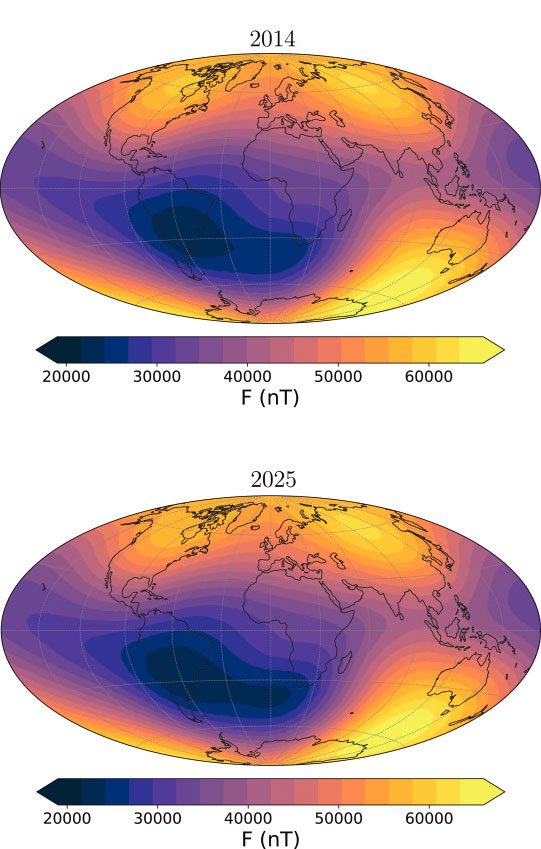

Dal Sud America fino al largo dell’Africa, attraversando l’Oceano Atlantico meridionale, un vasto “buco” magnetico, noto come Anomalia del Sud Atlantico (SAA), sta continuando ad espandersi, con importanti implicazioni per la sicurezza spaziale. In questa regione, l’intensità campo magnetico terrestre è più debole rispetto alle aree circostanti, ma dal 2014 questa anomalia è cresciuta di un’area pari a 15 volte le dimensioni dell’Italia, spostandosi progressivamente verso l’Africa.

Le ultime misurazioni dallo spazio, effettuate dal trio di satelliti Swarm dell’Agenzia spaziale europea (ESA), hanno permesso di avere nuove informazioni su questi cambiamenti. “Abbiamo scoperto che la regione dell’Atlantico meridionale, dove l’intensità del campo magnetico terrestre è più debole, si è chiaramente espansa – spiegano gli scienziati – . Il cambiamento più evidente è l'indebolimento del campo a sud-ovest del Sudafrica, dove recenti studi avevano evidenziato la comparsa di un minimo secondario di intensità”.

Questo minimo secondario si è fuso con il minimo di intensità primario situato vicino al Sud America, che si è anch’esso espanso dal 2014. Nel complesso, osservano gli studiosi, l’Anomalia del Sud Atlantico ha guadagnato un’area pari allo 0,9% della superficie terrestre – 4,59 milioni di km2 su una superficie totale di circa 510 milioni di km2 – in 11 anni, spostandosi verso est, come dettagliato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physics of the Earth and Planetary Interiors.

L’espansione e lo spostamento del “buco” magnetico rappresentano una sfida per satelliti e infrastrutture spaziali che, transitando nella regione, sono esposti a dosi più elevate di radiazioni cosmiche in arrivo. “Ciò può causare malfunzionamenti o danni a componenti hardware critici, e persino blackout” ha precisato l’ESA in una nota.

Perché l’Anomalia del Sud Atlantico sta cambiando

L’espansione e lo spostamento dell’Anomalia del Sud Atlantico non sono solo una curiosità scientifica, ma sono il risultato di cosa accade nelle profondità della Terra, dove il moto convettivo del ferro liquido che costituisce il nucleo esterno crea correnti elettriche che, a loro volta, generano il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta, proteggendolo come uno scudo dalle radiazioni cosmiche e dalle particelle cariche in arrivo dal Sole.

“L’Anomalia del Sud Atlantico sta cambiando in modo diverso verso l'Africa rispetto al Sud America – ha affermato il professor Chris Finlay, docente di geomagnetismo presso l'Università Tecnica della Danimarca e autore principale dello studio – . C'è qualcosa di speciale che sta accadendo in questa regione e che sta causando un indebolimento più intenso del campo magnetico”.

Secondo gli scienziati, questo comportamento è legato a strani schemi nel campo magnetico al confine tra il nucleo esterno liquido della Terra e il suo mantello roccioso, noti come zone di flusso inverso. “Normalmente ci aspetteremmo di vedere linee di campo magnetico che fuoriescono dal nucleo nell’emisfero australe, ma al di sotto dell’Anomalia del Sud Atlantico vediamo aree inaspettate in cui il campo magnetico, invece di uscire dal nucleo, vi ritorna – ha aggiunto il professor Finaly – . Grazie ai dati dei satelliti Swarm possiamo vedere una di queste aree spostarsi verso ovest sopra l’Africa, il che contribuisce all'indebolimento dell’Anomalia del Sud Atlantico in questa regione”.

Le conseguenze dell’espansione dell’Anomalia del Sud Atlantico

L’Anomalia del Sud Atlantico ha conseguenze dirette sui satelliti e sulla tecnologia, perché l’indebolimento del campo magnetico in quell’area rappresenta un rischio per i veicoli spaziali che transitano nella regione, per via delle radiazioni a cui possono essere esposti. I dati dei satelliti Swan sono tuttavia alla base dei modelli magnetici globali utilizzati per la navigazione, consentendo di monitorare i rischi del meteo spaziale.

Questi stessi dati hanno inoltre permesso agli scienziati di rilevare anche altre variazioni, come nella regione polare settentrionale, sopra il Canada, dove una zona di campo intenso si è ridotta, diminuendo di un’area pari allo 0,65%. Al contrario, la corrispondente regione di campo intenso in Siberia è cresciuta, guadagnando un’area corrispondente allo 0,42% della superficie terrestre.

“È davvero meraviglioso avere una visione d'insieme della nostra Terra grazie alle estese serie temporali di Swarm – ha commentato Anja Strømme, responsabile della missione Swarm dell'ESA – . I satelliti sono tutti in buone condizioni e forniscono dati eccellenti, quindi speriamo di poter estendere queste misurazioni oltre il 2030, quando il minimo solare consentirà di ottenere informazioni senza precedenti sul nostro pianeta”.