Tensione Usa-Venezuela, l’esperto: “Guerra alla droga un pretesto, Trump vuole il controllo dell’America Latina”

Gli Stati Uniti impegnati ad attaccare e destabilizzare Paesi "non allineati" in America Latina. Quante volte, soprattutto nel secolo scorso, abbiamo visto questo "film"? Andiamo a memoria: il tentativo di invasione alla Baia dei Porci per rovesciare il governo rivoluzionario cubano di Fidel Castro nel 1961; il colpo di stato militare contro il presidente eletto cileno Salvador Allende nel 1973; il sostegno al golpe che rovesciò Isabel Perón come presidente dell'Argentina il 24 marzo 1976 e instaurò una dittatura militare che durerà fino al 1983.

L'elenco però sarebbe ancora molto lungo e quello che sta accadendo in queste settimane in Venezuela non è che l'ennesimo capitolo di questa lunga storia, un ritorno in America Latina di fantasmi che si pensavano archiviati con la fine della Guerra Fredda.

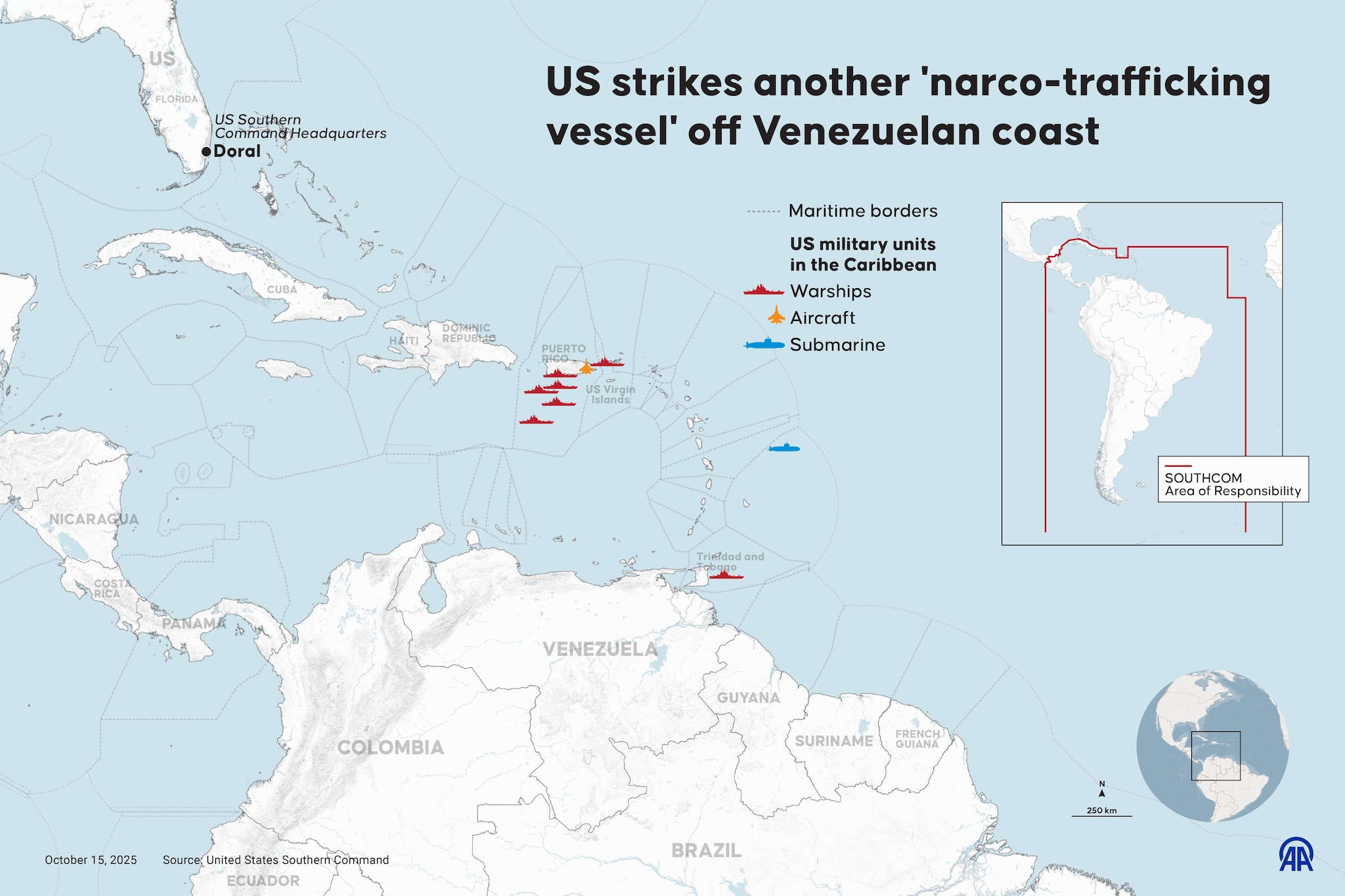

Con la retorica della "lotta alla droga" gli Stati Uniti hanno condotto negli ultimi mesi una serie di attacchi a navi venezuelane accusate di alimentare il narco- traffico. Dietro questa narrazione – spiega a Fanpage.it Mattia Diletti, Professore di Sociologia politica alla Sapienza Università di Roma – si nasconde però ben altro. Non è la coca a muovere la Casa Bianca, bensì la geopolitica: il controllo delle aree di prossimità, la volontà di ridisegnare le sfere d’influenza, il tentativo di tenere a bada la presenza cinese e russa nel continente.

Diletti parla di una "dottrina Monroe 2.0": una strategia della tensione che non mira tanto all’invasione diretta quanto alla destabilizzazione dei governi non allineati, a partire dall’anello più debole, il Venezuela di Nicolás Maduro. La storia si ripete, ma in forme nuove: non più colpi di Stato dichiarati, bensì pressioni economiche, operazioni di intelligence, manipolazione dell’opinione pubblica e appoggio alle destre locali. La guerra alla droga, ancora una volta e come già accaduto in passato, è solo la copertura di una politica di potenza che cerca di riaffermare l’egemonia a stelle e strisce in un continente dove oggi anche altri attori globali sono protagonisti. A partire proprio dalla Cina.

Professore, qual è – al di là dell'evidente pretesto retorico della "lotta alla droga" – la vera motivazione che sta spingendo gli Stati Uniti ad attaccare ripetutamente il Venezuela in queste settimane?

A me sembra che ci sia una sensazione generale di déjà vu nell'approccio americano al Venezuela. C’è chi parla di una riedizione "2.0" della dottrina Monroe, cioè dell’idea di Trump di riaffermare il controllo sulle aree di prossimità strategica degli Stati Uniti. Ed è un fatto reale: Washington sta cercando di rafforzare il proprio perimetro d’influenza. Il déjà vu di cui parlo è quello della Guerra Fredda: strategie di intervento diretto, destabilizzazione, "strategia della tensione" nei confronti dei Paesi non allineati, sostegno alle destre estreme.

Questa "dottrina Monroe 2.0", di cui si parla molto, si traduce nell’obiettivo di colpire e destabilizzare i governi che non sono allineati con Trump. E l’America Latina, per gli Stati Uniti, non è solo il Venezuela: è la Colombia, è il Brasile, è il Messico. Il Venezuela è solo l’anello più debole di una catena.

Quindi la "lotta al narco stato" evocata dalla Casa Bianca…

È un pretesto, per l'appunto. Ma anche questo è un déjà vu. La lotta alla droga è sempre stata il grande pretesto con cui gli Stati Uniti hanno giustificato la propria presenza militare e d’intelligence in America Latina. È un copione che risale all’era Reagan, ma anche a prima. Il caso più emblematico fu la Colombia: lì Washington giustificò la propria presenza con la guerra alla cocaina, ma in realtà si trattava di sostenere i governi impegnati a frenare le forze armate rivoluzionarie come le FARC. Dietro la retorica della droga c’era la volontà di mantenere un controllo geopolitico e militare nella regione.

E anche oggi è così: perfino la scelta dei "target", degli obiettivi militari, appare pretestuosa. Di recente un ammiraglio USA, Alvin Holsey, ha rassegnato le dimissioni sostenendo che molte delle navi e dei bersagli individuati dagli Stati Uniti al largo del Venezuela non avevano un legame reale con il traffico di stupefacenti. Segno che, più che una guerra alla droga, si tratta di un’operazione di pressione politica.

Questo déjà vu rimanda inevitabilmente ad altri momenti storici: c’è il rischio, come nel caso di Salvador Allende nel 1973 in Cile – e fatte le debite differenze – di una golpe per la deposizione di Nicolas Maduro in Venezuela?

Non abbiamo prove di una strategia così diretta, ma la logica della "strategia della tensione" è proprio quella di indebolire un avversario politico e creare le condizioni per la sua caduta. Con Trump non si può mai sapere quanto ci sia di pianificato e quanto di opportunistico. Gli Stati Uniti spesso innescano processi, testano le reazioni, osservano la tenuta dei regimi che vogliono destabilizzare. Se Maduro resiste, rallentano; se vacilla, spingono.

Non credo, comunque, che oggi si possa parlare di un vero e proprio piano da "colpo di Stato anni Settanta". Il mondo è cambiato: una manovra del genere provocherebbe una reazione a catena in tutta l’America Latina, a cominciare dal Brasile. Non siamo più nell’epoca dei blocchi rigidi della Guerra Fredda. Oggi ci sono la Cina, la Russia, nuove alleanze, nuovi attori regionali. Intervenire con la forza sarebbe un giocare col fuoco dalle conseguenze imprevedibili.

Ecco, la Cina. C’è anche la volontà americana di allontanare Pechino dall’America Latina?

Certamente sì, anche se non è una novità. È un riflesso storico della Guerra Fredda, ma ancora di più di un vecchio imperialismo novecentesco: la divisione del mondo in aree di influenza. La Cina negli ultimi vent’anni è entrata in profondità nel tessuto economico latinoamericano, con investimenti e infrastrutture. Gli Stati Uniti vedono questa presenza come una minaccia strategica.

Detto questo, il rapporto tra Washington e Pechino è oggi molto più complesso di quello tra Stati Uniti e URSS. Io lo definirei – come emerso anche dal vertice di ieri tra Xi e Trump – una "interdipendenza armata": tensione militare e competizione geopolitica da un lato, ma livelli di interdipendenza economica e finanziaria che non hanno precedenti storici. Quindi sì, gli Stati Uniti vogliono una Cina meno presente in Sud America, ma non so se abbiano davvero la capacità – o la volontà – di affrontare anche quel fronte. Soprattutto in un momento in cui le due potenze stanno trattando su tutto: commercio, tecnologia, finanza globale.

Lei descrive il Venezuela come l’anello debole. È possibile che questa sia solo la prima di una serie di azioni che potrebbero riguardare altri Paesi dell’area?

Sì, è possibile. Il tentativo americano è quello di mantenere alta la tensione nella regione. Poi, a seconda del Paese, cambiano le leve di pressione. Con il Brasile, per esempio, sono stati utilizzati i dazi, poi c’è stato un momento di riavvicinamento commerciale, ma la dinamica resta ambigua. Gli Stati Uniti applicano ovunque lo stesso schema: usare la propria forza economica per imporre volontà politica. Lo vediamo anche in Europa.

In Brasile, però, c’è un elemento in più: la presenza di alleati interni del trumpismo, cioè i bolsonaristi. Il governo Trump – e oggi una parte del Partito Repubblicano – vede in loro un interlocutore naturale. È un legame politico e ideologico. Pensiamo alle tensioni che stanno crescendo con il processo a Bolsonaro: i bolsonaristi reagiscono alzando il livello dello scontro. Il recente massacro nella favela di Rio de Janeiro, condotto non a caso da un governatore bolsonarista, è un segnale. Più di 130 morti, un’operazione di polizia in stile guerra urbana. È un modo per polarizzare, per creare paura, per rafforzare un certo tipo di narrazione securitaria. E in questo contesto, sapere di avere "copertura" da parte di Washington dà forza a chi vuole spingersi oltre.

Tra i bolsonaristi, una componente centrale è quella delle chiese evangeliche.

Esatto. È un aspetto chiave. Non si tratta solo di alleanze politiche, ma di una rete transnazionale di interessi economici e culturali. Le chiese evangeliche statunitensi e latinoamericane condividono ormai non solo finanziamenti, ma soprattutto una visione del mondo comune.

Questa è, a mio avviso, una delle vere novità del nostro tempo: la costruzione di uno spazio ideologico e valoriale condiviso tra il trumpismo nordamericano e il bolsonarismo sudamericano. Un linguaggio politico-religioso comune che parla di famiglia, ordine, Dio, patria, sicurezza, con lo stesso lessico sia in Texas che a San Paolo. È un legame che non esisteva nelle epoche precedenti, e che rende più organico e profondo il rapporto tra le destre americane del Nord e del Sud.

Ultima domanda, d’obbligo in questi casi: dopo gli attacchi al Venezuela esiste un rischio di escalation?

Sì, io credo di sì. Però è un "sì" pieno di punti interrogativi. L’escalation è possibile, ma dipende da molte variabili. La prima domanda che mi pongo è: cosa pensano davvero le forze armate americane? Sono state chiamate a raccolta da Donald Trump e Pete Hegset (segretario della guerra, ndr) in quella sorta di show surreale al Pentagono, e credo che all’interno dei vertici militari ci sia un certo disagio.

Negli Stati Uniti è in corso una discussione profonda sulla nuova dottrina della difesa. Si percepiscono tensioni tra l’amministrazione e parte dell’apparato militare, soprattutto su quanto spingersi in chiave interventista. Io ho l’impressione che, a volte, la Casa Bianca lanci segnali anche per “testare” la fedeltà dell’esercito, per capire chi è con chi, dentro l’apparato.