Un gruppo internazionale di ricercatori ha appena scoperto tre nuove specie di rospi arboricoli in Tanzania che non depongono uova, ma partoriscono piccoli vivi. Quasi tutti gli anfibi anuri, il gruppo composto da rane, rospi e raganelle, sono ovipari e si riproducono quindi deponendo uova da cui nascono i girini che si trasformeranno poi in adulti.

Sono pochissime le specie che invece partoriscono piccoli già formati e ora, grazie a questa scoperta resa possibile grazie all'analisi del DNA di vecchi esemplari conservati da oltre un secolo nelle collezioni di un museo di Berlino, ce ne sono tre in più. Questi "nuovi" rospi sono stati descritti in uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Vertebrate Zoology.

Tre nuovi rospi che sfidano le regole

Per la maggior parte delle persone, la riproduzione dei rospi e delle rane segue uno schema fisso e piuttosto noto. Le uova vengono deposte in acqua, si schiudono in girini e, dopo una metamorfosi, si formano i piccoli adulti. Ma come hanno spiegato i ricercatori guidati da Mark D. Scherz del Museo di Storia Naturale della Danimarca, tra cui figura anche l'erpetologo Michele Menegon del MUSE di Trento,"negli anfibi esiste in realtà una grande varietà di strategie riproduttive, e questi rospi tanzaniani ne sono un esempio straordinario".

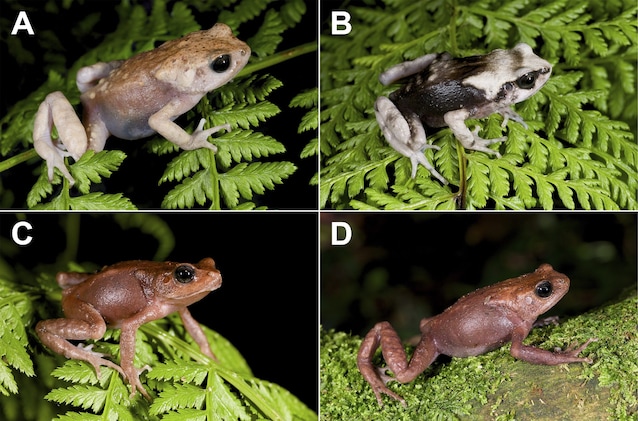

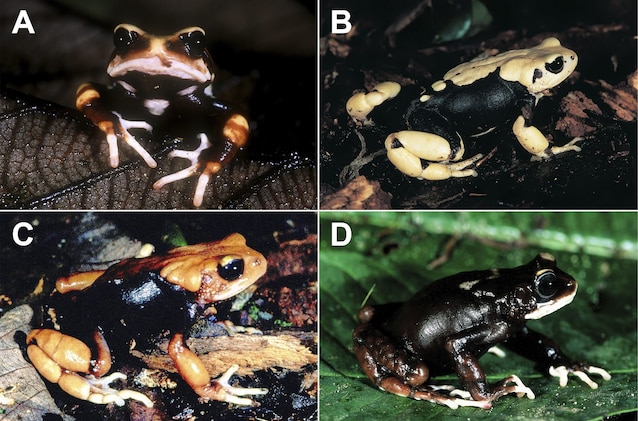

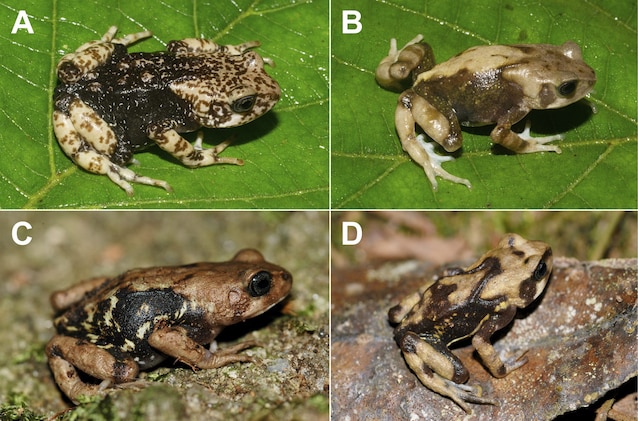

Le tre nuove specie appartengono infatti al genere Nectophrynoides, un gruppo composta da circa una quindicina di specie di piccoli rospi arboricoli che vivono nelle foreste dell’Africa orientale. A differenza della quasi totalità degli altri rospi, i membri di questo genere sono ovovivipari, significa che le femmine non depongono le uova in acqua, ma le trattengono all'interno del corpo e danno alla luce direttamente piccoli rospetti completamente formati.

Partorire piccoli già vivi, una rarità nel mondo delle rane e dei rospi

Partorire piccoli vivi è quindi un evento decisamente eccezionale nel mondo dei rospi e delle rane. Sono infatti meno dell'1% delle specie di anuri (nelle salamandre è invece la strategia riproduttiva principale) che hanno evoluto questa capacità. Oltre al genere Nectophrynoides, solo pochi altri rospi africani e qualche specie del Sud America e del Sud-Est asiatico adottano la stessa strategia.

Questa forma di "viviparità", che sarebbe più corretto chiamare appunto "ovovivparità", potrebbe essersi evoluta per offrire dei vantaggi in quegli ambienti dove l'acqua è scarsa o temporanea, riducendo così il rischio che le uova vengano distrutte o predate. Ma richiede anche un grande investimento energetico da parte delle femmine, che devono nutrire e portare a termine lo sviluppo dei loro piccoli all'interno del corpo.

Una scoperta resa possibile grazie a esemplari museali conservati da oltre un secolo

La scoperta di queste tre nuove specie è stata resa possibile anche grazie ad alcuni esemplari raccolti più di 120 anni fa, conservati nel Museum für Naturkunde di Berlino. E grazie a nuove tecniche di analisi genetica più moderne, riunite sotto il nome di museomica, è stato possibile estrarre e sequenziare il DNA da quei vecchi campioni. Analizzando questo DNA, i ricercatori sono così riusciti a capire a quali popolazioni appartenessero quei vecchi esemplari, ricostruendo così con maggiore precisione la storia evolutiva di queste specie.

Le tre nuove specie sono state chiamate Nectophrynoides saliensis, N. uhomeroensis e N. uhehe ed erano fino a oggi tutte incluse all'interno del "complesso" Nectophrynoides viviparus, la specie più nota e diffusa del gruppo e che, a quanto pare, era in realtà un insieme di specie diverse difficili da distinguere. Questa scoperta aggiunge quindi tre ulteriori tasselli alla biodiversità degli anfibi ed evidenzia anche quanto siano ancora importanti le vecchie collezioni naturalistiche custodite nei musei di tutto il mondo.

Foreste a rischio, rospi sempre più in pericolo

Le tre nuove specie vivono tra le montagne dell'Arco Orientale, una catena montuosa che si estende nel cuore della Tanzania e che ospita un numero impressionante di specie endemiche e uniche al mondo. Tuttavia, queste foreste tropicali stanno scomparendo rapidamente a causa della deforestazione e della frammentazione degli habitat, mettendo a rischio la sopravvivenza di questi piccoli rospi e di tante altre specie.

Le foresta si stanno riducendo a un ritmo preoccupante e alcune specie dello stesso genere sono già sull'orlo dell'estinzione. Nectophrynoides aspergini, per esempio, è già estinta in natura e sopravvive solo in cattività all'interno di alcuni zoo e centri specializzati nella riproduzione degli anfibi. Un'altra, N. poyntoni, è stata scoperta e avvistata una sola volta nel 2003 e da allora non è mai più stata osservata di nuovo e potrebbe quindi essere ormai estinta.

;Resize,width=578;)