Negli ultimi anni la conservazione della natura non parla più soltanto di parchi, riserve e reti ecologiche, ma anche di gene editing, di cellule germinali coltivate in laboratorio, di organismi geneticamente modificati e – per chi ama le narrazioni hollywoodiane – di "de-estinguere" specie scomparse. È la cosiddetta "synthetic biology", l'elefante (o forse il mammut de-estinto) nella stanza della conservazione, entrata prepotentemente anche nel dibattito pubblico dopo la (non) de-estinzione dei "meta lupi" annunciata dall'azienda Colossal Biosciences.

Da un lato c'è chi vede nella biologia sintetica e nelle tecniche di ingegneria genetica strumenti che, se usati con criterio, possono entrare anche nella cassetta degli attrezzi della conservazione; dall'altro chi invece mette in guardia contro rischi ecologici, etici e politici che potrebbero rivelarsi irreversibili. La discussione è diventata parte centrale anche nell'agenda dell'IUCN – l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la più grande rete mondiale che riunisce governi, ONG, scienziati e comunità locali – e ha raggiunto un punto di svolta all'ultimo congresso mondiale di Abu Dhabi, la settimana scorsa.

Anche la biologia sintetica al centro dell'ultimo congresso IUCN

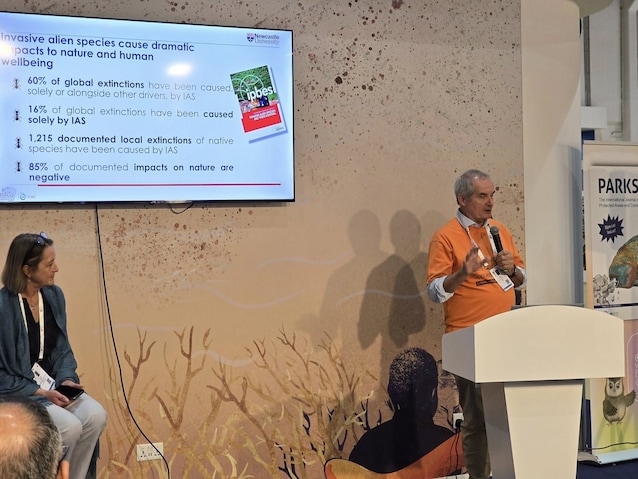

"Quest'anno il programma è stato molto fitto. C'erano oltre mille eventi, presentazioni, tavole rotonde e incontri. Si è fatto il punto della situazione e si è rinnovato l'allarme per moltiplicare gli sforzi nell’arrestare la perdita di biodiversità", racconta a Fanpage.it Piero Genovesi, responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica di ISPRA, appena rientrato dal congresso di Abu Dhabi. "Sono stati tanti i temi trattati all'IUCN World Conservation Congress, tra cui anche le specie invasive, così come synthetic biology, le tecniche di ingegneria genetica e la cosiddetta de-estinzione", aggiunge.

Questa frase racchiude in un certo senso il fulcro dibattito che in questi anni ha trasformato la biologia sintetica da promessa fantascientifica in una questione anche politica e decisamente più pratica: non più soltanto laboratori e riviste specialistiche, ma decisioni che – come quelle prese la settimana scorsa ad Abu Dhabi – stabiliscono quali strumenti la comunità internazionale riterrà legittimo usare per difendere o ripristinare la natura. E dopo anni di rinvii e dibattiti accesi, l’IUCN (che dal 1948 traccia la strada per le politiche globali sulla natura), è stata il teatro di questa contesa.

L'IUCN approva la prima strategia globale sulla biologia sintetica

Erano due le mozioni contrapposte che dovevano essere votate per stabilire ufficialmente come l’intero movimento della conservazione globale si sarebbe posto da qui in avanti nei confronti della biologia sintetica. Da una parte la mozione 87, che proponeva di adottare una politica prudente sull’utilizzo di queste tecnologie nella conservazione e di valutare i casi singolarmente; dall’altra la mozione 133, che chiedeva invece una moratoria globale sull’impiego di qualsiasi organismo geneticamente modificato in ambito conservazionistico.

E dopo anni di confronto, la scelta è stata chiara: la maggioranza ha approvato la mozione 87, respingendo di poco la proposta di moratoria. Una decisione che non autorizza tutto, ma che indica una strada: la necessità di regolamentare, non di vietare.

"La mozione 87 – spiega Genovesi, che è anche presidente del Gruppo Specialistico sulle Specie Invasive dell'IUCN e membro del Comitato Direttivo della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie – è il frutto di oltre dieci anni di dibattito. In questo periodo si sono ascoltate tutte le posizioni, da chi teme queste tecnologie a chi ne intravede le opportunità. Non è una policy che apre la porta a qualsiasi esperimento: stabilisce invece un percorso rigoroso di valutazione e trasparenza. La mozione alternativa, quella che proponeva la moratoria, era troppo restrittiva. Avrebbe bloccato completamente anche la ricerca scientifica, impedendo perfino di valutare in che modo queste tecniche possano essere eventualmente utili".

Genovesi, che ha firmato un'open letter insieme a decine di ricercatori per esprimere contrarietà alla moratoria, insiste soprattutto su un punto: "Non è una posizione a favore della biologia sintetica. Io stesso ho pubblicato articoli critici sulla de-estinzione e sui rischi connessi. Ma vietare tutto a priori sarebbe un errore. Il nostro compito è capire come, quando e se queste tecniche possano essere impiegate per fini di conservazione".

Come sta cambiando la conservazione della natura

Fino a pochi anni fa, termini come gene drive, clonazione o editing genetico appartenevano più al linguaggio della biotecnologia applicata soprattutto all'agricoltura o alla medicina. Oggi, invece, entrano prepotentemente anche nel vocabolario della conservazione. Perché? Perché la conservazione sta cambiando. Non si tratta più solo di "proteggere" ciò che resta, ma di ripristinare attivamente ciò che è andato perduto, come ecosistemi alterati, popolazioni collassate e funzioni ecologiche. E in questo scenario, gli strumenti genetici possono, in certi casi, offrire un aiuto concreto.

"Un esempio molto chiaro – racconta ancora Genovesi – è quello delle Hawaii. Qui le zanzare introdotte dall'uomo hanno portato la malaria aviaria, che ha decimato le popolazioni di uccelli. Si sono già estinte oltre il 50% delle specie endemiche di uccelli, più di 20 specie sono state perse per sempre. Si stanno quindi sperimentando tecniche di ingegneria genetica per modificare la capacità riproduttiva delle zanzare e ridurre così la diffusione della malattia. È un approccio molto delicato, ma potenzialmente utile. Non è manipolazione fine a sé stessa, ma uno strumento di difesa di specie che rischiano di scomparire per cause dirette o indirette dell'uomo".

Un altro caso emblematico riguarda il rinoceronte bianco settentrionale (Ceratotherium simum cottoni), una sottospecie ridotta oggi a due sole femmine incapaci di riprodursi naturalmente, Najin e sua figlia Fatu. "C’è un progetto coordinato dall’Università di Berlino – spiega – che sta tentando di produrre embrioni attraverso la fecondazione in vitro e la clonazione, con l’obiettivo di salvare questa sottospecie. È un lavoro complesso e ancora lontano dal successo, ma rappresenta un tentativo scientificamente fondato di intervenire su una situazione disperata".

E poi c'è la storia del furetto dai piedi neri (Mustela nigripes), una delle specie più minacciate del Nord America e il primo animale in pericolo di estinzione a essere stato clonato con successo. "In questo caso – continua Genovesi – la clonazione ha permesso di riportare in vita un genoma che si credeva perso, aumentando così la variabilità genetica della popolazione. È un risultato concreto: non si tratta di creare qualcosa di artificiale, ma di restituire a una specie una parte della diversità che aveva perduto".

Questi esempi mostrano gli aspetti più "realistici" della biologia sintetica e delle nuove biotecnologie applicate alla conservazione. Non la creazione di nuove forme di vita, ma il recupero di quelle che rischiamo di perdere. "Naturalmente – avverte Genovesi – non bisogna mai dimenticare che stiamo parlando di strumenti potenti, con un margine di rischio non trascurabile. Per questo serve un approccio di precauzione e di massima trasparenza. La synthetic biology non è una soluzione miracolosa, ma un insieme di tecniche che vanno usate solo dove possono davvero fare la differenza e solo dopo una rigorosa valutazione".

Perché oggi parla tanto di queste tecnologie e di de-estinzione (e perché fanno paura)

Se l'applicazione "responsabile" di queste tecnologie nella conservazione può avere un senso, il discorso cambia radicalmente quando si parla della cosiddetta de-estinzione. Negli ultimi anni, il tema è esploso anche nel dibattito pubblico grazie a società come Colossal Biosciences, che hanno promesso di "riportare in vita" mammut lanosi, tilacini e "meta lupi", animali annunciati in quest'anno in maniera trionfale come la rinascita dell'enocione (Aenocyon dirus), un canide realmente esistito ed estinto circa 10.000 anni fa.

"In realtà – sottolinea Genovesi – non si può parlare di "resuscitare" specie estinte. Quello che si fa è inserire alcuni tratti genetici di una specie scomparsa all'interno del genoma di una specie vivente simile. Ma non stiamo ricreando un mammut o un tilacino: stiamo creando degli organismi ibridi, dei surrogati che possono somigliare all'originale, ma che non sono la stessa cosa. Dire che si resuscitano specie estinte è dire una falsità".

E infatti la stessa Colossal, dopo molte polemiche, ha dovuto infine ammettere che i suoi "meta lupi" erano "solo" dei lupi (Canis lupus) con una manciata di modifiche genetiche pensate per renderli, almeno in apparenza, più simili all'enocione. La posizione di Piero Genovesi è quindi netta. "È una narrazione che funziona benissimo dal punto di vista mediatico. Colossal, ad esempio, ha raccolto finanziamenti enormi grazie a queste promesse. Ma bisogna essere chiari: non si tratta di conservazione. Questi progetti non possono ripristinare ecosistemi che non esistono più. Al massimo si potranno allevare animali da laboratorio o da zoo, ma non riportare in vita una specie nel suo contesto ecologico originario".

Il rischio, aggiunge, è che l'attenzione e le risorse si spostino dalle vere priorità. "La conservazione oggi ha bisogno di investimenti per proteggere habitat, fermare le specie invasive, ridurre l'inquinamento, ripristinare gli ecosistemi. Inseguire l’idea di un Jurassic Park reale può distogliere risorse preziose da questi obiettivi. È una narrazione affascinante, ma pericolosa". E poi c'è il problema del rilascio accidentale in natura, uno dei tanti rischi che lo stesso Genovesi ha sottolineato insieme a Daniel Simberloff in un articolo critico verso la de-estinzione pubblicato nel 2020 sul Journal of Nature Conservation.

"Sappiamo purtroppo che ci sono già stati tanti casi di fughe o immissioni non controllate di specie aliene e invasive. Non possiamo escludere che, un domani, anche animali creati in laboratorio finiscano in natura. E non sappiamo assolutamente che effetti potrebbero avere. La valutazione dei rischi deve essere severissima. Il potenziale impatto su ecosistemi fragili o su specie native potrebbe essere devastante".

La biologia sintetica non è né buona né cattiva, ma solo uno strumento

Ciò che emerge dalle parole di Genovesi è una quindi visione decisamente più equilibrata, lontana sia dall'entusiasmo tecnologico sia dal rifiuto categorico. "La synthetic biology non è buona o cattiva in sé – spiega ancora – ma va inquadrata in regole e contesti chiari. La mozione 87 va proprio in questa direzione: non apre a tutto, ma stabilisce che ogni proposta venga valutata sulla base di criteri scientifici, etici e di sicurezza. È un modo per evitare che pochi decidano per tutti, e per garantire che le comunità locali e i ricercatori abbiano voce in capitolo".

Serve quindi una prudenza attiva. "Essere prudenti non significa bloccare tutto. Significa muoversi con consapevolezza, valutare i rischi, ma anche cogliere le opportunità quando sono reali e documentate. Una moratoria totale avrebbe paralizzato anche la ricerca più promettente".

Per il ricercatore italiano, tra i più citati al mondo nelle pubblicazioni ambientali, il nodo è sia politico e che culturale, oltre che scientifico. "Il rischio più grande è che la narrazione sulla de-estinzione prenda il sopravvento e ci faccia credere che possiamo risolvere la crisi della biodiversità in laboratorio. Non è così. Non c'è tecnologia che possa sostituire la protezione degli ecosistemi reali. Però queste tecniche, se impiegate bene, possono aiutarci a salvare specie sull'orlo dell'estinzione o a correggere alcuni errori del passato".

La crisi della biodiversità rimane a un punto critico, anche in Italia

Del resto, la crisi della biodiversità prosegue e anche all'ultimo congresso IUCN il quadro che emerge è piuttosto allarmante. "Lo stato della conservazione della natura, a livello globale, è molto critico. Qui in Italia stiamo completando il rapporto sulle direttive europee come Habitat e Uccelli, e il quadro sarà più chiaro tra qualche mese. Ma già ora sappiamo che ci sono tante ombre. È vero, alcune specie di grandi mammiferi sono aumentate grazie all’espansione dei boschi – cervi, cinghiali, lupi – ma per anfibi, pesci e invertebrati il declino è drammatico".

Per gli insetti, per esempio, c'è chi parla di vera e propria apocalisse biologica a bassa intensità, quasi invisibile, ma devastante e globale, spesso riassunta in maniera efficace dal cosiddetto fenomeno del parabrezza: "Ricordo bene com'era viaggiare in auto trent'anni fa. Dovevi fermarti più volte per pulire il parabrezza dagli insetti. Oggi, quasi non trovi un insetto morto. È un segnale visibile di un crollo invisibile. Sotto il pelo dell'acqua, quella dolce intendo, va poi anche peggio. Anfibi, pesci, gamberi autoctoni. Sono le specie più colpite dall'immissione di specie aliene, cementificazione degli argini e inquinamento".

Zone umide, coste, fiumi, ambienti agricoli: le aree più vulnerabili in Italia restano quelle in cui la pressione umana è più forte. "La perdita di biomassa è impressionante. La speranza – conclude Piero Genovesi – è che con il nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura e con approcci più integrati, possiamo invertire la rotta. E se alcune tecniche genetiche, usate con cautela e responsabilità, possono contribuire a questo obiettivo, allora vanno considerate. Ma mai sostituite alla vera conservazione: quella che parte dai territori, dagli ecosistemi e dalle comunità umane che li abitano".

;Resize,width=578;)