La natura e l'evoluzione hanno "inventato" tanti modi per permettere a un organismo vivente di svilupparsi e crescere e la muta degli insetti è sicuramente uno dei più affascinanti. Dietro quel guscio lucido e rigido che ricopre il loro corpo – l'esoscheletro – si nasconde infatti una vita in continuo cambiamento. Gli insetti e altri artropodi non possono infatti crescere gradualmente come facciamo noi i vertebrati, perché il loro rivestimento esterno rigido non può ingrandirsi.

Per poter aumentare di dimensioni devono quindi liberarsene e costruirne uno nuovo ogni volta. Questo processo, che sarebbe più corretto chiamare ecdisi, è una vera e propria rinascita che accompagna ogni fase del ciclo vitale di questi invertebrati.

Durante la muta – che è un processo complesso che prevede numerosi fasi – l'insetto si gonfia, si "spacca" e si libera dalla vecchia "pelle" chiamata esuvia restando per qualche tempo più molle e vulnerabile. Poi, lentamente, il suo nuovo esoscheletro si indurisce di nuovo, e il ciclo ricomincia. E un meccanismo tanto delicato quanto essenziale, che ha permesso agli insetti di adattarsi, evolversi e conquistare praticamente ogni ambiente della Terra.

Cos'è l'esoscheletro degli insetti: com'è fatto

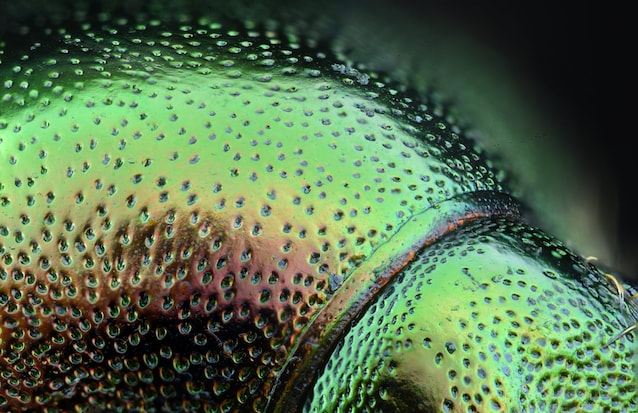

L'esoscheletro è lo scheletro degli insetti, ma non si trova all'interno del corpo come il nostro, ma bensì all'esterno. È una corazza rigida che ne protegge il corpo e gli organi interni, sostiene i muscoli, permette di articolare zampe, antenne e altre appendici e impedisce la disidratazione. È formato principalmente da chitina, una sostanza resistente, ma leggera, mescolata a proteine e, in alcune specie, a sali minerali che ne aumentano la durezza.

Si tratta quindi di un sistema completamente opposto rispetto allo scheletro interno di noi vertebrati. Mentre noi abbiamo le ossa "dentro", che crescono insieme al corpo e sorreggono i muscoli dall'interno, negli insetti il supporto e la protezione sono invece "fuori". Il loro corpo è inoltre diviso in tre parti – capo, torace e addome – racchiuse da una serie di piastre articolate che rendono quindi l'esoscheletro al tempo stesso rigido e flessibile nei punti necessari, come un'armatura articolata.

L'esoscheletro degli insetti e degli altri artropodi – come crostacei, ragni, millepiedi e tanti altri – è un vero e proprio capolavoro di ingegneria naturale e uno dei principali segreti dietro il successo ecologico di questi invertebrati. Protegge da urti e predatori, impedisce la perdita d'acqua permettendo di vivere in qualsiasi ambiente e costituisce la base su cui si inseriscono i muscoli per il movimento delle zampe, delle ali, della mandibola e di tante altre appendici. Tuttavia, ha un enorme limite: non può crescere insieme all'animale che lo "indossa".

Perché gli insetti cambiano esoscheletro

Proprio perché l'esoscheletro è rigido (e deve essere tale per proteggere e sorreggere l'animale), ogni volta che l'insetto cresce deve necessariamente cambiarlo. È come quando un bambino, crescendo, deve cambiare scarpe e vestiti ogni volta che diventano troppo stretti. Il processo della muta comincia quando, all'interno dell'esoscheletro, le cellule dell'insetto iniziano a produrre un nuovo strato più morbido.

A questo punto l'animale secerne enzimi particolari che separano la vecchia cuticola da quella nuova, poi si gonfia grazie all’aria o ai fluidi interni fino a spaccare l'involucro esterno e liberarsene. Quasi sempre l'insetto lo fa "sfilandosi" la vecchia pelle come se fosse un calzino, che prende il nome di esuvia, emergendo con un corpo più grande, molle e pallido. Questo è il momento più critico, in cui l'animale, senza più la sua "armatura" protettiva, è più vulnerabile a predatori o ferite.

In poche ore o giorni, il nuovo esoscheletro torna a indurirsi, fissando la forma e le dimensioni raggiunte. Questo ciclo si ripete più volte nel corso della vita in base anche alla specie e al suo ciclo vitale, finché alla fine l'insetto non raggiunge lo stadio adulto, quando la crescita si arresta e la muta cessa. Questo è forse un aspetto che alcuni tendono a sottovalutare: la muta viene affrontata (quasi sempre) solo dalle larve e dalle fasi giovanili. Gli insetti adulti – quelli che vediamo più spesso – quasi sempre non crescono più, hanno vita breve e non fanno la muta.

Quali insetti fanno la muta

Tutti gli insetti fanno la muta, ma non tutti la fanno allo stesso modo. Le differenze dipendono soprattutto dal ciclo vitale e dal tipo di sviluppo che seguono. Gli insetti più "primitivi", quelli che non hanno le ali e che non subiscono una vera e propria metamorfosi (ametaboli), come i pesciolini d'argento, nascono già simili nell'aspetto agli adulti e continuano a crescere per mute successive, anche dopo aver raggiunto la fase adulta e la maturità sessuale.

Negli insetti che effettuano una metamorfosi incompleta (emimetaboli), come cavallette, insetti stecco, mantidi e libellule, ogni muta segna un graduale avvicinamento all’aspetto finale da adulto. Questi gruppi non hanno una fase larvale vera e propria, ma diverse forme giovanili, chiamate neanidi o ninfe, che assomigliano agli adulti, ma non hanno ancora ali o organi riproduttivi completamente sviluppati. Le varie mute permettono a queste varie fasi di arrivare alla forma finale adulta e alata.

Infine, negli insetti che si sviluppano attraverso una vera metamorfosi completa (olometaboli) come farfalle, coleotteri, mosche e tanti altri, la muta serve ad accompagnarli fino alla "trasformazione" finale. Questi insetti, infatti, vivono "tante vite diverse", attraverso stadi molti differenti tra loro (uovo, larva, pupa e adulto). In questo caso, quindi, la muta segna trasformazioni radicali, come il classico passaggio che tutti conosciamo da bruco a crisalide e poi infine a farfalla.

Quando gli insetti cambiano esoscheletro

La muta avviene quindi in momenti precisi del ciclo vitale, ma può dipendere da vari fattori come specie, età, temperatura, disponibilità di cibo o lunghezza del giorno. Negli insetti ametaboli, è per esempio continua e può avvenire anche decine di volte durante tutta la vita dell'individuo. Le ninfe degli emimetaboli compiono generalmente tra 4 e 10 mute prima di diventare adulte, spesso a intervalli regolari durante la stagione calda.

Negli insetti olometaboli, la muta è invece strettamente legata ai diversi passaggi tra uno stadio e l'altro, ma anche quelli all'interno dello stesso stadio vitale. Ogni volta che la larva cresce, cambia infatti cuticola, fino al momento in cui entra nella fase di pupa. È qui che avviene poi la trasformazione più straordinaria: l'esoscheletro larvale viene sostituito da quello dell'adulto, con zampe, antenne e ali completamente nuovi.

In molte specie la muta è regolata da ormoni, come l'ecdisone, che agiscono come un orologio interno. Quando i livelli di questi ormoni raggiungono una certa soglia, l'insetto riceve il "segnale" per cominciare la trasformazione. La muta, quindi, è molto più di un semplice cambio di pelle: è un momento di passaggio, di vulnerabilità, ma anche di rinnovamento. Ogni volta che un insetto si libera del suo vecchio esoscheletro, lascia dietro di sé una piccola traccia della propria crescita, un guscio vuoto che racconta però una delle più grandi invenzioni dell'evoluzione.

;Resize,width=578;)